Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く

大学は「問い合う」場であれ 企業と大学の関係をアップデートせよ

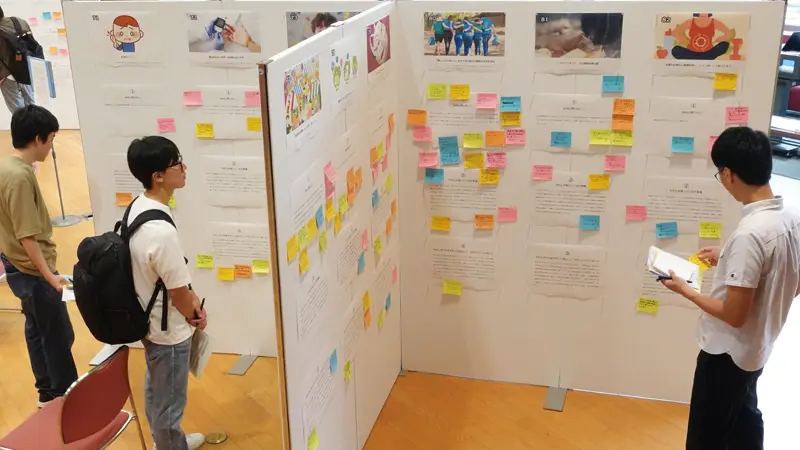

2025年6月に実施した研究ポスター発表会「3Questions(九州・沖縄地区)」。研究テーマ掲示者は94人、来場者はのべ460人に及んだ。

2025年6月に実施した研究ポスター発表会「3Questions(九州・沖縄地区)」。研究テーマ掲示者は94人、来場者はのべ460人に及んだ。

私たちは何のために働くのでしょうか。お金のためでしょうか。出世のためでしょうか。あるいは、「幸せ」のためでしょうか……?

当たり前ですが、大学は就職予備校ではなく、人生において大事なこととは何かを掘り下げ、多様な人と問い合い、学び合う場です。いうなれば、大学では、「働くため」に学ぶというより、むしろ「働くとはどういうことか」を問うのです。

なぜそうした問いが大事なのか。それは、働くとは何かを考えておかないと、「働くために働く」ことになってしまうからです。つまり、人間にとって最も大事な「自分の幸せ」を追い求めるのではなく、人生とは働くものだから働く、となる。そのようになっては、どれだけ頑張っても、忙しいばかりでいつまで経っても幸せは訪れないでしょう。ゴールを決めていないのに走り出すマラソンのようなものです。

昨今、大学には、実質的な利益や費用対効果が求められる風潮があり、学生もまた就活インターンシップに忙しい。それでも「学問」を担う大学は、根源的かつ本質的に「問い合う」という本来の役割を忘れてはいけないと思っています。

研究ポスター発表大会で 「問いのシャワー」浴びる

そのような思いで、私が主任研究員を務める国際高等研究所(京都府木津川市)では、2024年から2025年の2年間をかけて、全国を巡る研究ポスター発表大会を実施しています。これは専門家ばかりが集まる通常の学会とは、3つの点で異なります。

1つ目は、多様な分野の発表が可能なこと。各大学や学術研究機関、高専などさまざまな組織に所属する教員や研究者が、分野を問わず発表します。2つ目は、専門用語を詰め込んだ学会発表とは異なり、3つの質問に答えるだけの発表であること。具体的には、「みなさんに問いかけたいこと」「研究者としての核心や原点にある問い(テーマ)」「これまでやってきたこと・やろうとしていること」をそれぞれテキストで書いてもらい、掲示します。

最大の特徴である3つ目が、匿名制であること。発表者の名前や所属先はもちろん、ポスターを読む側にも匿名でコメントを書いてもらいます。これは、人を肩書きで判断せずに、本音で本質的な対話をするために非常に大事なポイントです。実際、来場者は大学教員のみならず学生や院生、企業や行政の関係者、探求活動に熱心な小中高生まで多岐にわたります。これまでに発表した研究者からは「問いのシャワーを浴びて、大いに刺激をもらった」との感想が寄せられました。なお、コメントは無記名ですがナンバーが振ってあり、後日、研究者にコンタクトできるようになっています。前回の大会では30件ほどのマッチングが生まれました。

そして、この大会には、江崎グリコや日鉄興和不動産など複数の企業が協賛しています。これらの会社は、分野や組織を超えた共同研究の可能性に期待し、何度も会場に足を運んでくれています。

まず異世界と出くわしてみて 目的的にならず、ゆるく付き合いを

企業人を集めたリーダーシッププログラムや企業との共同プロジェクトなどで会話すると、企業が大学に求めることは大きく分けて2つあると感じます。

1つ目は、物事を果てまで考えた研究者と出会うことで、企業人として、時代に流されないぶれない軸を得ること。2つ目は新価値の創造。世界の分断が目立つ現代に「企業としてどう生きるべきか」「次に立ち上げるべき新規事業は何か」を聞きたいといいます。

ですが、アカデミアと企業の付き合い方で大事なのは「目的的になりすぎず、異世界と出くわす場で学び合う態度」です。企業は短期間でのコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを求めがちですが、気づきや問いはアウェーでこそ磨かれる。余裕ができたら異世界(アカデミア)に出向く、ではなく、異世界と出会わないから気づきが得られない、なのです。新価値とは、現時点で「よくわからない」もの。企業の方には、もっともっと気軽によくわからない大学人(アカデミア)と付き合ってほしいと思っています。

Text=川口敦子 Photo=宮野氏提供

宮野公樹氏

京都大学学際融合教育研究推進センター准教授。

立命館大学卒業後、カナダのMcMaster大学、立命館大学、九州大学を経て2011年より現職。近著『問いの立て方』(ちくま新書)。2025年5月、NHKによる密着取材のドキュメンタリー番組(ETV特集「ねちねちと、問う-ある学者の果てなき対話-」)が放送。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ