Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く

「長時間働ける」より「さまざまな人が働ける」社会へ:小室淑恵

経済界や一部の政党が近年、人手不足の解消には労働時間規制を緩和し、「希望する人が長時間働ける社会」に、と主張しています。しかし、2025年の労働力人口は過去最多を更新しており、人手不足は教員や運送業、建設業、官僚など特定の業界に偏在しています。こうした業界の共通点は、長時間労働を前提とした働き方から脱却できず、人材から選ばれなくなっていることです。

「働き方改革で残業ができなくなり、手取りが減った」という主張も聞かれます。手取りが増えない本当の理由は、労働時間規制のせいではなく賃上げが進まないためです。若者の多くは、「収入を増やすには残業するしかない」と思い込まされていますが、本来は賃上げと働きやすい環境整備を通じて、長時間労働をしなくても必要なお金を稼げる社会にすることが求められているのです。

日本の労働法制が、長時間労働にインセンティブを付与している面もあります。新たな仕事が発生したとき、人材を新規雇用した場合のコストと、既存の従業員に残業してもらった場合のコストの均衡点(均衡割増賃金率)は世界的に基本給の1.5倍前後で、欧米諸国では均衡点と同程度かそれ以上の割り増しが義務付けられています。しかし、日本の時間外労働の割増賃金率は1.25倍と均衡点に届いていません。

さらにヨーロッパ諸国は休息時間を確保するため、退勤から翌日の出勤まで最低でも11時間空ける「勤務間インターバル」を企業に義務付けています。勤務間インターバルは、1つの業務に1人の従業員が張り付く働き方から脱却し、ワークシェアを進めるうえでも有効ですが、日本では罰則のない「努力義務」にとどまっています。

新たな人を採用するよりも残業させたほうが「お得」な制度が続けば、日本経済はいずれ衰退します。労働者1人の労働力を10として、夫婦が共働きで7ずつ働けば世帯の労働力は計14になります。しかし夫が10働き、妻がすべての家事育児を担うため離職したら、世帯の労働力は計10になる。妻がワンオペ育児に苦労し2人目の子どもを持つことを諦めれば、将来の労働力も1人分減る計算です。

こうした事態を避けるためにも、政府は早急に割増賃金率の引き上げと、勤務間インターバル制度の義務化を実現し、長時間労働から多くの人が仕事をシェアする方向へと、インセンティブを転換すべきです。

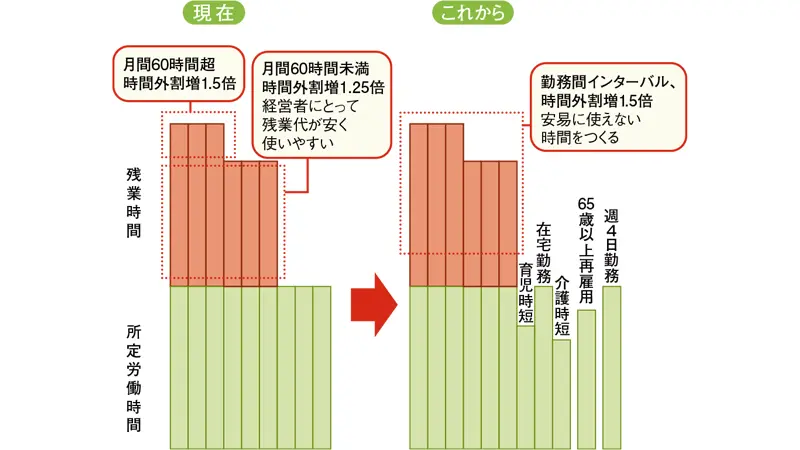

多様な労働力参加を促進する制度導入前後の変化 残業時間の上限を緩和してもそれが可能な人材は一握りにすぎず、人手不足解消には効力がない。勤務間インターバルの義務化や時間外手当割増額を増やすことで一部の労働者への仕事の集中を抑制し、時間外勤務やフルタイム勤務ができない人に働く場を提供していく。

残業時間の上限を緩和してもそれが可能な人材は一握りにすぎず、人手不足解消には効力がない。勤務間インターバルの義務化や時間外手当割増額を増やすことで一部の労働者への仕事の集中を抑制し、時間外勤務やフルタイム勤務ができない人に働く場を提供していく。

出所:ワーク・ライフバランス資料より編集部作成

人事評価改革と 属人化解消がカギに

リクルートワークス研究所は2040年に1100万人もの人手不足になると予測しており、シニアや非正規労働者らを戦力化し、不足分を補う必要性も高まっています。しかし非正規労働を選択する人の多くは、残業や休日出勤、転勤があり、休みも思うように取れない正社員の働き方では、自分たちの生活は成り立たないと考えています。彼ら彼女らに正規雇用に転じて力を発揮してもらうには、正社員も定時で帰れて希望すれば有休を取れる、といった働き方に変えることが不可欠なのです。

こうした働き方を実現するポイントは、「人事評価改革」と「属人化の解消」です。

まずは残業せずに出した成果で人を評価するよう制度を変える。業務マニュアルの作成や情報共有など、属人化の解消につながる行動も評価対象とします。さらに、1人の社員が残業してこなしていた業務を10に分解し、5つずつの「モジュール」に分けて2人の社員に渡す、外注や自動化が可能な作業を外して、10あった業務を7や8に減らす、といった業務改革も必要です。

残業のない職場になれば、育児、介護などのために中核的な仕事から外れていた人材も、コアな業務を担えるようになります。制約のある人材を「戦力外」と見なしていた上司も、能力で部下を評価するようになるはずです。

高知県庁は2026年4月から、時間外割増賃金率を1.5倍に引き上げることを決め、当社も職場改革を支援する予定です。重要なのは「割増賃金率が上がったから、もっと残業して手取りを増やそう」というインセンティブを働かせないこと。人事評価者には「業務時間中に成果を出した人を評価する」ことを徹底させ、職場全体にも働き方の見直しを進める風土を醸成しなければなりません。社会実験的なこの取り組みが成功して、同様の動きが多くの職場に広がり、社会が変わることを期待しています。

Text=有馬知子 Photo=ワーク・ライフバランス提供

小室淑恵氏

ワーク・ライフバランス代表取締役社長。

大学卒業後、資生堂で育児休業者の職場復帰支援サービスを立ち上げた。第一子妊娠中の2006年、ワーク・ライフバランスを創業。約3000社の働き方改革をサポートする傍ら、文部科学省中央教育審議会など政府の審議会委員も歴任。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ