Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く

余るホワイトカラーとエッセンシャルワークの危機。未来の労働力不足の実像とは

少子化と高齢化やそれに伴う労働力不足、気候変動による災害の増加、続く国際紛争など、私たちを取り巻く世界は課題に満ちており、この先の10年も困難が続くであろうことは想像に難くない。本セクションでは、雇用・政策・テクノロジー・哲学など多様な専門家への取材から、労働力不足、AI・機械化、格差と分断、リスキリングと労働移動、働く意味という5つのテーマでその姿を詳らかにしていく。

日銀「全国企業短期経済観測調査(短観)」によると、企業の人手不足感を示す雇用人員判断DI(全産業ベース)は、2025年6月時点でマイナス35ポイントだ。「不足」と考えている企業の割合が、「過剰」を大幅に上回っていることを意味する。非製造業に限るとマイナス45ポイントとさらに悪化しており、バブル期に迫る歴史的な水準にまで人手不足感が高まっている。

ただし、今起こっている人手不足は、バブル期のそれとは性質が異なるという。従来は景気がよいと人手が不足し、景気が悪いと人手が余るのが一般的だった。しかし2018年以降、企業の景況感と人手不足感が乖離し始めている。

リクルートワークス研究所の古屋星斗は、現在の人手不足は、景気や企業業績による一過性のものではなく、「労働供給制約」による構造的なものだと指摘する。労働供給制約とは、社会が必要とする労働量に対して働き手の量が下回っているということだ。

「日本の人口は2008年から減少局面に入っています。総人口が減れば総需要も減るはずですが、なぜか人手が足りないという状況がずっと続いています。この奇妙な人手不足はどこからくるのか。最大の要因は高齢化の進展です」(古屋)

高齢化が進むと、生活維持サービスのニーズが増大する。医療や介護の必要性が高まるほか、買い物が不自由になれば物流や小売りなど対人サービスの需要が拡大する。もともと人手を要する分野での労働需要が一層強まるということだ。

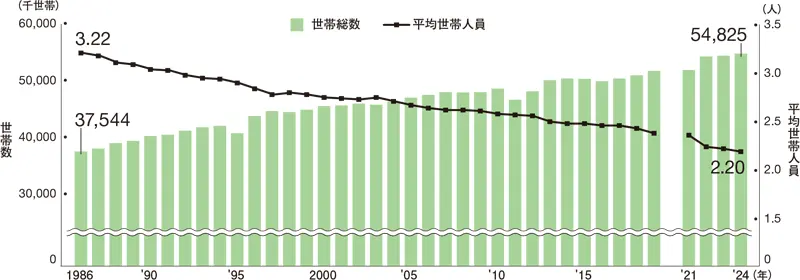

世帯数の増加が必要な労働力を押し上げる

さらに見過ごされがちな要因として、古屋は世帯数の増加を指摘する。1世帯あたりの人数が減ることで世帯数が増えるのだ。高齢者に単身世帯が多いのは以前からだが、団塊世代が後期高齢者に達し、その増加ペースは加速している。2024年の厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、高齢者世帯の52.5%が単身世帯で、その数は約903万世帯。前年より約50万世帯も増加した。

世帯数と平均世帯人員の推移 出所:厚生労働省「国民生活基礎調査」

出所:厚生労働省「国民生活基礎調査」

「たとえば水道やガスなどの整備・点検の手間は、4人世帯でも単身世帯でも大きくは変わりません。4人世帯ならまとめて荷物を届けられますが、単身世帯が増えると各世帯に1人分ずつ届けなければならない。訪問介護も同様で、単身世帯が多いほど移動時間がかかります。世帯数の増加は、それだけ生活維持に必要な労働力を押し上げるのです」(古屋)

高齢化で生活維持サービスの需要が増すうえ、世帯が小分けになることで、さらに人手が必要になる。「奇妙な人手不足」の背景には、こうした二重の構造があり、生産性向上がますます難しい状況となっている。しかも、高齢単身世帯の増加は今後20年以上続き、労働需給のギャップはさらに拡大すると見られる。古屋らの試算では、2040年には特に物流、介護、商品販売、建設などの分野で著しい人手不足になると予測され、不足数は1100万人にのぼるとしている。あらゆる分野のエッセンシャルワーカーが足りなくなり、物が届かず、ゴミも処理できない社会になる恐れがある。

法政大学経営大学院の山田久氏も、エッセンシャルワーカーが不足する未来を懸念している。

「生成AIなどのデジタル技術は、主に知的作業を代替するため、ホワイトカラーの仕事では余剰人員が発生することになるでしょう。一方、ブルーカラーの仕事では、ヒューマノイドロボットの開発などが進んではいるものの、今後10年程度で現場作業のすべてが自動化されるとは考えにくい。むしろ、ホワイトカラーの仕事にAIが導入されて仕事のスピードが増すと、現場もそれに対応していかなくてはいけません。結果として現場の負担が増え、さらなる人手不足が進むと考えられます。ホワイトカラーの余剰と、現場労働を担うエッセンシャルワーカーの不足というミスマッチを解消していくことが課題となります」(山田氏)

エッセンシャルワーカーが 「普通に働けば楽になる」社会へ

ミスマッチの解消は容易ではないが、古屋がまず挙げるのは、エッセンシャルワーカーの収入改善だ。

「エッセンシャル領域の仕事が破綻し社会の機能が止まるのを防ぐために最優先で取り組むべきは、エッセンシャルワーカーの時間あたりの収入を改善すること。普通に働けば楽になる社会をいかにつくるかが重要です」(古屋)

そのためにはまず、エッセンシャルワーカーの生産性向上が必要になる。テクノロジーの活用による機械化・自動化だけでなく、発想の転換も重要だ。こだわりや思い込みを捨て、手間のかかる業務を見直すだけでも多くの無駄を省くことができる。駒澤大学の井上智洋氏はこう指摘する。

「人間は余った時間で新たな『ブルシット・ジョブ(どうでもいい仕事)』を生み出してしまう傾向があります。特に日本人はその傾向が強い。家事労働一つとってもそうです。たとえば海外からも注目される『キャラ弁』は見栄えも素晴らしく、感心する半面、そこまでやる必要があるのかとも思います。緻密さや手先の器用さは日本人のよさではあるのですが、世界的に見ても日本人は睡眠時間が短いといわれています。忙しい毎日、必要以上に弁当づくりに手をかけるよりは、頑張りすぎないで、自分のための余剰時間をつくり出していくことを目指すべきでしょう」(井上氏)

「普通に働けば楽になる」社会を実現するには、再分配の見直しも不可欠である。財政制約のなか、再分配の優先順位をどう変えるか、社会全体での議論が求められる。

構造的な労働力不足に手を打たなければ、当然のように享受してきた日常生活すら維持できなくなるかもしれない。現実を直視し、どのように未来を変えるのか、真剣に取り組んでいく必要がある。

Text=瀬戸友子 Photo= 今村拓馬(井上氏、古屋、矢田氏)、刑部友康(山田氏)、MIKIKO(朱氏)

井上智洋氏

駒澤大学経済学部 准教授

慶應義塾大学環境情報学部卒業。2011年に早稲田大学大学院経済学研究科で博士号を取得。早稲田大学政治経済学部助教、駒澤大学経済学部講師を経て、2017年より現職。専門はマクロ経済学。

山田 久氏

法政大学経営大学院(イノベーション・マネジメント研究科)教授 兼日本総合研究所客員研究員

京都大学経済学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。1993年4月より日本総合研究所に出向。調査部長/チーフエコノミスト、理事、副理事長を経て、2023年4月から現職。2015年京都大学博士(経済学)。

矢田稚子氏

元首相補佐官 (賃金・雇用担当)

高校卒業後、松下電器産業(現パナソニック ホールディングス)勤務を経て、2016年、民進党から比例代表で参院議員に初当選。国民民主党の副代表を務める。2023年、第2次岸田内閣(第2次改造)の首相補佐官。2024年10月発足の石破内閣で再任後、2025年3月末に退任。

朱 喜哲氏

大阪大学 社会技術共創研究センター招へい准教授 兼大学院文学研究科招へい研究員

大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。研究活動と並行して、企業において各種データを活用したビジネス開発に従事。ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究を推進。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ