Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く

格差と分断は今後も拡大するのか。男女間と地域間格差、非正規問題の行方とは

都市と地方、正規と非正規、男性と女性、そして最近では日本人と外国人など、日本社会に格差と分断が広がっている。元首相補佐官(賃金・雇用担当)の矢田稚子氏は、「残念ながら雇用における格差はこの10年で拡大してきた」と指摘する。特に地方から都市部への女性の流出が加速している。

「都市のなかでも、やはり東京に一極集中しています。地域によっては依然として性別役割分業の意識が根強く残り、女性が活躍できる職場が少ないのです。一方、女性活躍推進法の施行から10年が経ち、都市部では大企業を中心にさまざまな取り組みが進んでいます。企業の管理職や取締役、あるいは医師や弁護士などの専門職として活躍する女性も増えてきました。大学進学などで首都圏に出てきて、ロールモデルとなるような素晴らしいキャリアを築いている女性の姿を見て、地元に戻らない選択をする女性は多いはずです」(矢田氏)

女性が流出した地方では、未婚の男性が増え、少子化が進む。優秀な若者も活躍の場を求めて都市に移り、ますます地方の人口減少が加速するという悪循環に陥ってしまう。

「まず取り組むべきは、男女間、そして地域間の賃金格差の解消です。首相補佐官時代、『若者や女性に選ばれる地方』を掲げてプロジェクトを立ち上げましたが、公募に手を挙げた自治体はわずか68でした。いまだに危機感の薄い自治体は多く、このままでは格差がさらに拡大していくことが懸念されます」(矢田氏)

非正規の処遇を見直し 同一労働同一賃金の実現へ

男女間賃金格差の背景には、女性における非正規雇用の割合の高さがある。業種によってはパートやアルバイトが主戦力として活躍しているが、賃金は低水準に抑えられていることも少なくない。しかし人手不足が深刻化するなかで、企業の意識も変わりつつあり、非正規女性の登用を積極的に進める動きが広がっている。実績に応じた昇格・昇給の仕組みや、正社員転換制度の整備も進みつつある。フルタイムで働かなくても正社員として処遇される短時間正社員制度を導入する企業も出てきており、「短時間勤務=非正規」という固定観念を払拭することも重要だ。

公務員の非正規職員にあたる会計年度任用職員についても、常勤化などの処遇改善を進める動きもある。高学歴でスキルも備えた女性が、子育てを終えて地方で働こうと思うと、公務員を希望するケースが多いという。しかし、会計年度任用職員では年度ごとの契約となるため、賃金が低く、雇用も不安定になりがちだった。同一労働同一賃金の実現に向けても、非正規の処遇改善や法制度の整備は欠かせない。

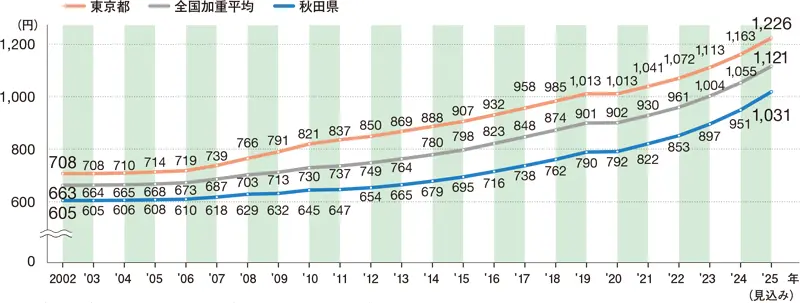

最低賃金も継続的に引き上げられており、政府は、目標を前倒しして2020年代中に全国平均で時給1500円へ引き上げる方針を掲げている。2024年の最低賃金は東京都が1163円、秋田県が951円と200円以上の差があるが、矢田氏は「全国一律は難しくとも、地域格差は埋まっていくはずだ」と語る。

「個別の事情があるのもわかりますが、時給1500円でも所定労働時間をかければ年収300万円程度。人々の最低限の生活を守るには、1500円は社会として必ず達成しなければいけない数字だといえます。人材獲得競争が厳しくなるなかで、これを達成できない企業は淘汰される時代になっていくでしょう」(矢田氏)

働き方の多様化もこれを後押ししている。職種によってはリモートワークも可能になった。首都圏の企業に勤めながら、生活環境がよい地方に住むという選択肢も出てきている。

最低賃金額の推移 注1:最低賃金が全都道府県のなかで最も高い東京都、2024年度まで最も低かった秋田県を比較した。

注1:最低賃金が全都道府県のなかで最も高い東京都、2024年度まで最も低かった秋田県を比較した。

注2:2025年は、引き上げ額のランク別目安を前年に足した見込み額。

出所:厚生労働省「平成14年度から令和6 年度までの地域別最低賃金改定状況」、厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2025年8月4日)

「稼げるスキル」を身につければ キャリアの幅も広がる

矢田氏は「デジタルがカギになる」と強調する。地方の中小企業は、デジタルリテラシーを持つ人材に乏しく、DXが遅れがちだ。どこに何のツールを入れれば自社のどの業務を効率化できるのか、目利きができる人がいるだけでも、経営効率は高まる。育児や介護のためフルタイムで働けない、在宅勤務したいという女性も、稼げるスキルを身につけることで、正社員雇用の道が開けてくる。自治体によるデジタル研修の提供など、地方の人材育成を政策として進めることも有効な打ち手の1つだ。

「男女賃金格差は、日本の女性が稼げていないという現実を示しています。これまでは長年、女性は年収の壁を越えずに働くのが得だとされてきました。しかし、これだけ労働力不足が進むなかでは、能力のある女性にもっと稼いでもらい、社会に還元してもらうほうがよいのではないでしょうか。その意味でも社会保障制度の見直しは不可欠です」(矢田氏)

労働市場と社会保障について、山田氏はスウェーデンのモデルが参考になるという。スウェーデンでは、合理的な整理解雇を認める一方で、労使が協調してリスキリングを行い、新しい産業への労働移動を円滑にしているという。

「労働組合の考え方も日本とは異なり、スウェーデンでは、職を守るのではなく、働く人のキャリアを守るという発想が根底にあります。日本では解雇規制の是非論に陥りがちですが、重要なのは、個人のキャリア形成や賃金上昇につながる『よい労働移動』を促すこと。こうした仕組みを社会インフラとしてどうつくっていくか、本質的な議論を深めてほしいと思います」(山田氏)

Text=瀬戸友子 Photo= 今村拓馬(井上氏、古屋、矢田氏)、刑部友康(山田氏)、MIKIKO(朱氏)

矢田稚子氏

元首相補佐官 (賃金・雇用担当)

高校卒業後、松下電器産業(現パナソニック ホールディングス)勤務を経て、2016年、民進党から比例代表で参院議員に初当選。国民民主党の副代表を務める。2023年、第2次岸田内閣(第2次改造)の首相補佐官。2024年10月発足の石破内閣で再任後、2025年3月末に退任。

山田 久氏

法政大学経営大学院(イノベーション・マネジメント研究科)教授 兼日本総合研究所客員研究員

京都大学経済学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。1993年4月より日本総合研究所に出向。調査部長/チーフエコノミスト、理事、副理事長を経て、2023年4月から現職。2015年京都大学博士(経済学)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ