Works 192号 特集 2026年-2035年 次の10年 雇用の未来を描く

増える正社員共働きと単身者 「仕事以外」の生活が尊重される職場を

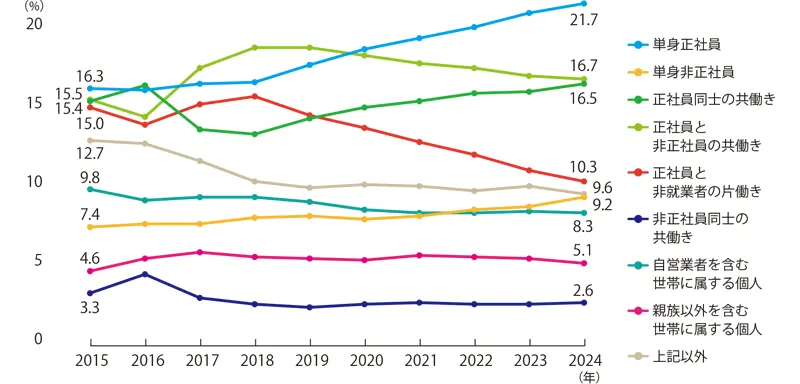

2015年から2024年までの10年間で、現役世代の家族の姿はどのように変わってきたでしょうか。

リクルートワークス研究所が2016年から毎年実施している「全国就業実態パネル調査(JPSED)」を用いて、「家族」と「働き方」を組み合わせた20類型を設定し、変化の把握を試みました(図下、集計はすべて30~59歳)。

「家族」と「働き方」の類型別・個人の割合とその推移(30~59歳人口に占める割合)(※1) 出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」

その結果、最も大きな変化の1つが正社員同士の共働きを選択する人の割合が近年上昇していることでした。一方で、専業主婦を中心とした非就業者と正社員の片働きを選択する人の割合は急速に低下し、正社員と非正社員の共働きを選択する人の割合も緩やかな低下基調にあります。

正社員同士の共働きでは、夫婦合算の年収が968万円(2024年)とすべての類型のなかで最も高くなりました。しかし、このうち男性の本人収入を見ると、正社員同士の共働きで634万円と、ほかの組み合わせ(正社員と非正社員の共働き661万円、正社員と非就業者の片働き694万円)に比べて低い額にとどまっています。夫の収入が中程度でも生活を安定させられるよう、妻も正社員で働くという戦略を取っていると考えられます。また、2020年に正社員と非就業者の片働きを選択していた人のうち、2024年には21%が正社員と非正社員の共働き、8%が正社員同士の共働きと回答しています(いずれも同居の子どもあり・なし合計)。女性が働き、家計の安定化を図る動きがここでも見て取れます。

子どものいる割合を見ると、正社員と非就業者の片働きの家庭で顕著に低下しました。働ける女性の多くが正社員やパートに就くなか、さまざまな事情で働けない人のいる家庭が、経済的な理由から子どもを持ちづらくなっている可能性があります。こうした世帯に対しては、適切に支援を講じる必要があるでしょう。

「家族」と「仕事」が制約し合う 「二重の足かせ」を取り除く

もう1つの大きな変化は、単身正社員の割合の増加です。30~59歳の人口のうち、一人暮らしの単身正社員は2015年に8.3%だったのが2024年には11.6%に増え、親族と同居の単身正社員10.0%と合わせると約2割にのぼります。特に男性は年収500万~700万円の中所得層の有配偶率も低下しており、「収入が低いから結婚できない」ということだけに理由を求められません。

正社員男性に配偶者を持たない理由を聞くと、「よい人に出会う機会がない」に続いて「自由さや気楽さを失いたくない」との回答が多く、正社員男性のなかに家族を、人生のさまざまな可能性を制約する「足かせ」と捉える人が一定数いることがうかがえます。

夫婦の働き方や性別で見た本人年収では、男性は同居の「子どもあり」の場合に年収が多く、女性は逆に「子どもあり」のほうが年収が少ない傾向にありました。たとえば正社員同士の共働きの場合、男性は「子どもなし」は613万円、「子どもあり」は643万円、女性は「子どもなし」は437万円、「子どもあり」は389万円でした(いずれも2024年)。男性は家計を維持するため収入を重視してキャリアを選択し、女性は育児のために仕事をセーブするといった形で、男女ともにキャリアの選択肢が狭められる面があると考えています。性別役割分業の意識や、家事・育児は人任せにせず親、特に母親が担って当たり前という社会通念も「足かせ」となっていそうです。

単身化や少子化に歯止めをかけるには、「家族」が「仕事」や「やりたいこと」をセーブさせ、一方で「仕事」や「やりたいこと」が「家族」を持ちづらくさせるという「二重の足かせ」を取り除き、家族の有無にかかわらず誰もが望むキャリアや、仕事以外のやりたいことを実現できる社会をつくっていく必要があります。

二極化する職場 働き方を「選べる」ことが大事

Photo=今村拓馬

Photo=今村拓馬

こうした家族と働き方の多様化がもたらす影響を、社員のライフイベント前後に焦点を合わせて調査しました(リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年)。

育児や介護などライフイベントを経験した当事者「本人グループ」とその人たちと日常的に一緒に働く周囲の人「周囲グループ」を対象に、育児や介護開始前後の仕事に対する意識の変化を調べたところ、「本人グループ」は「昇進・キャリアアップ意欲」や「キャリアの展望」がネガティブに変化した人が多く、一方で職場への「定着意向」や「職場の人間関係」はポジティブな方向に変化した人が多くいます。「周囲グループ」は「会社満足」「職場公平感」「働きやすさの感覚」など多くの項目でネガティブな方向への変化があったとする人がいました。時間外労働について聞くと、本人グループは減り、周囲グループは増えるという傾向があります。本人グループは、責任ある仕事を任されなくなるなどでキャリアの展望を持てなくなり、意欲が下がってしまう。周囲グループは本人グループの仕事を代替せざるを得ない状況に不満を抱いていると見られます。

現在は職場に単身者が増え、その多くが仕事以外にもやりたいこと、やらなければいけないことを抱えています。「本業の仕事、副業、育児、介護・看護、ボランティア・自治、学習者の6つの役割・活動のうちいくつを担っているのか」を正社員に尋ねたところ、1つと回答した人はわずか24%で、3つ~6つで5割以上を占めています。このためすべての社員が柔軟な働き方を選べる仕組みを設け、育児・介護のみならず社員の仕事以外の人生を尊重・応援する風土を形成することが重要です。選択肢を用意することが不公平感の解消につながり、育児・介護の当事者も、自分だけが休んだり早く帰ったりしているという罪悪感が薄れ、働く意欲が高まっていくのではないでしょうか。

Text=有馬知子 Photo=リクルートワークス研究所提供

(※1)

*各類型に属する個人の割合(分母は30~59歳人口)。各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

*単身者は配偶者がいない者を指す(数値は一人暮らし・親族と同居の合計)。

*「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」「非正社員同士の共働き」は有配偶者で、本人と配偶者の働き方別に類型化(数値は子あり・子なし合計)。「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業の片働き」は順不同。

*「自営業者を含む世帯」「親族以外を含む世帯」に属する個人は単身者・有配偶者の双方が含まれる。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ