Works 189号 特集 長寿就労社会 定年“消滅”時代、あなたはどう働きますか?

専門家座談会:シニア雇用の環境整備の課題は?定年は必要か?

多くの企業で定年延長や再雇用の制度が導入され、高齢者が長期就労できる環境が整う一方、運用の現場ではさまざまな課題も生まれている。長く幸せに働き続けるために何が必要か、専門家の視点から深掘りしていく。

高齢者雇用の現在地は

―― まずは高齢者雇用の現状を教えてください。

リクルートワークス研究所・坂本貴志(以下、坂本):2025年4月以降は、高年齢者雇用安定法(以下、高齢法)に基づき、65歳までの雇用確保措置が完全義務化されました。60歳以上のシニアの就業率は近年、急速に上昇しています。当初は法対応として雇用延長してきた企業でも、若手の採用が難しくなるなかで、今やシニアの活躍なくしては現場がもたなくなってきました。シニアをいかにうまく活用するかが、企業利益に重大な影響を与える局面に差しかかっています。

千葉経済大学・藤波美帆氏(以下、藤波):高齢法が施行された当初は、年金受給までの接続期間として雇用延長するという働き方が中心でした。しかしこれからは、シニアを戦力として捉え、しっかりと活躍してもらうことが必要です。そして、その活躍の仕方は一様ではありません。

日本企業では、正社員として若い人を採用・育成し、定年まで働いてもらうモデルが主流でしたが、長く働くことが当たり前になってくると、誰もがライフスタイルに合わせて多様な働き方ができるように変えていく必要があります。今はまさに、その過渡期にあると考えています。

IHI 運搬機械・岸田泰則氏(以下、岸田):シニア雇用を考えるとき、もっと俯瞰して、大局的にこれまでの社会の仕組みを見つめ直す必要があるでしょう。

たとえば、人々の仕事観も変化しており、仕事は目的ではなく手段と考える若い人が増えています。そのなかで企業の仕組みを考えると、年功序列型賃金はもう変えなくてはいけない。根底にあるのは年齢差別です。エイジフリーにして、年齢ではなく、成果なり能力なりに見合った対価にしていくべきだと思います。

坂本:賃金との兼ね合いでいえば、企業が課題と感じているのは、シニアよりもむしろ手前のミドルシニアではないかと思います。企業が最も気にすべきは報酬とパフォーマンスとのつりあいです。定年少し前の世代で、報酬は高いのにパフォーマンスが優れない社員についての問題意識を抱えている企業は多いと思います。

定年制は必要か

―― 定年前のミドルシニアの問題と定年後のシニアの問題は、分けて考えたほうがよさそうですね。ではシニア雇用に関して、現在の定年制や継続雇用の仕組みについては、どのように考えたらいいでしょうか。

坂本:課題はありますが、定年制や再雇用制度は大きな枠組みとして合理的だと思います。シニアの最大の特徴は、多様性の高さです。働く意欲の高い人もいれば、ある程度の資産があり、それほど働くつもりはないという人もいる。健康面でのばらつきも人によって大きく、年々状況も変わっていきます。今年は現役世代と同程度働けても、来年は体力的に厳しくなりもう少し抑えて働きたいというケースもある。そうなると、一定期間で契約を更新していく再雇用制度は、理にかなっているといえます。

問題は、再雇用後の報酬や評価制度です。適正な評価がされず、給与を一律で決められてしまうこともあり、これではシニア層のモチベーションの喚起は難しいでしょう。

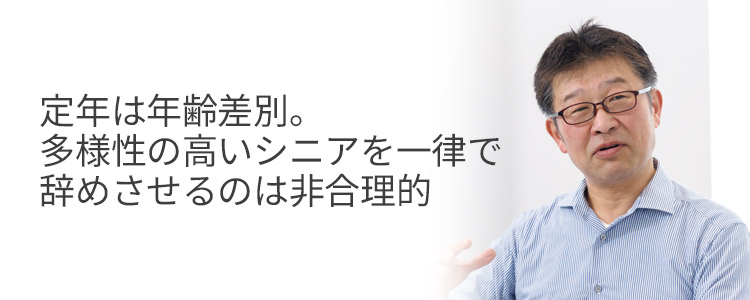

岸田:定年制は年齢差別であり、廃止すべきだと考えています。海外を見ても定年をなくしている国は多くあります。戦後、製造業を中心に長期で人を雇い入れる必要があった時代には、ある年齢で一度区切りをつける定年は合理的なものだったのかもしれませんが、現時点ではそれぞれ経験を積んで多様性の高いシニアを一律で辞めさせるのは合理的とはいえません。

再雇用後のシニアが職場で居場所をなくしてしまうのは、役割が明確でないからです。明確でなければ年下の上司も指示を出しにくく、本人も居心地が悪くなる。シニアに限った話ではありませんが、そもそも職務記述書などで明確に役割を付与してマネジメントする仕組みになっていないことが問題だと思います。

藤波:現在のシニア雇用の仕組みは、当面はそれなりに合理性のある制度だと思います。最終的には年齢で区切るのはやめるべきだと考えていますが、一気に定年を廃止するのはハードルが高い。長年、定年を前提として育ってきたシニアに対して、いきなりマインドチェンジを求めてもすぐに変われるものではありません。シニアに対してどんな活躍を期待しているかをしっかりと伝えつつ、会社の制度として活躍できる仕組みを整え、必要な支援をしていくべきです。今は過渡期で、私は段階に応じた施策を打っていくことが必要だと考えています。

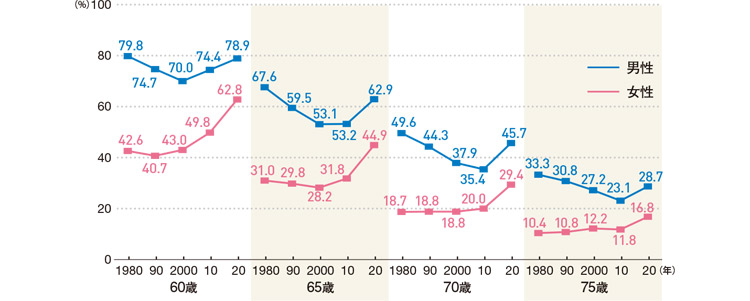

性・年齢階層別の就業率の推移 出典:総務省「国勢調査」より坂本作成

出典:総務省「国勢調査」より坂本作成

キャリア支援はどうあるべきか

――そうした課題を踏まえて、シニアやミドルシニアのキャリアはどのように支援すればよいでしょうか。

坂本:現代人の就業期間がこれだけ長くなっているのですから、組織の新陳代謝をいかに促進させるかは企業人事として正面から考えなくてはなりません。定年制度などが年齢差別だという主張は理解しますが、これらの仕組みをすべて廃止したら、この人は残す・残さないの基準を決め、一人ひとり丁寧にフィードバックしていかなくてはなりません。このような個別対応が実際問題として可能なのか。マネジャーに丸投げすれば、企業現場は混乱します。

年齢で区切らなかったとしても、どこかの段階でポストオフされることは現代キャリアの大前提として、すべての従業員に覚悟してもらわなくてはなりません。そのうえで、役職を降りた後にプレーヤーとしてモチベーション高く働いてもらえるような人事制度を作っていくべきです。

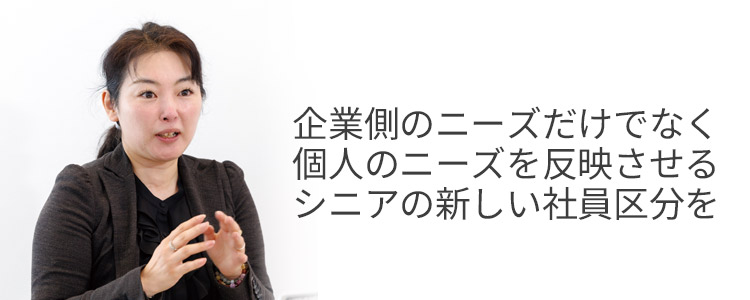

藤波:シニアに関しては、新しい社員区分としてマネジメントすればよいと思います。いわばパートタイムから正社員に転換するのと同じで、会社がきちんと方針を定めれば問題なく運用できるでしょう。シニア社員に転換するにあたっては、企業側のニーズを押し付けるのではなく、個人のニーズも反映させる。本人と話し合って役割や業務を決め、その内容に応じて賃金が決まる形にすべきです。

年齢ではなく、本人の希望に応じて業務や働き方を選べる仕組みを整えることは、若い世代の働きやすさにもつながるはずです。昔のようにひたすら昇進・昇格を目指すだけではなく、会社のなかにさまざまなキャリアの選択肢があることが当たり前になると、ポストオフした人のモチベーションが下がってしまうこともなくなると思います。

岸田:会社のなかで居場所をなくし、モチベーションが下がってしまうという問題を、制度ではなく働く側から解決する方法として、私は「ジョブ・クラフティング」を提案しています。キャリアを考えるのはなかなかハードルが高い作業なので、キャリアではなく今のジョブを考えようというものです。

ジョブ・クラフティングとは、個人が自らの仕事の経験をよりよいものにするために、主体的に仕事や人間関係に変化を加えることです。概念の提唱者であるレズネスキーとダットンは、仕事のやり方を変える「業務クラフティング」、仕事における人間関係を変える「関係的クラフティング」、仕事の見方や意味づけを変える「認知的クラフティング」の3つの次元で捉えています。 企業のキャリア研修などで話を聞くと、自分の仕事のなかで好きなことなど何もないという人がいます。法定労働時間で年間約2000時間を、会社から与えられた、やらされ感のある仕事に費やしているのだとしたら不幸なことです。自分の強みや価値観に合わせて仕事をカスタマイズすることによって、新たに仕事のやりがいを見出し、生き生きと働けるようになるのです。

もちろんよいことばかりではなく、なかには自分の好きなことしか見えず独りよがりに陥ってしまう「暴走クラフター」が出てくる可能性もある。だからこそ周囲と調和できるように上司が支援していくことが必要になります。

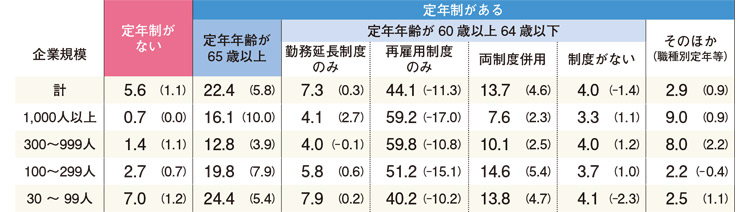

企業規模別 定年後の雇用制度(2022年) *カッコ内は2017年からの増減

*カッコ内は2017年からの増減

出所:厚生労働省「就労条件総合調査」より坂本作成

シニア女性の支援のポイントは

――最近では定年まで勤め上げる女性も少なくありません。シニア女性のキャリア形成について課題はありますか。

藤波:定年後も働きたいという意向に男女差はないのですが、同じ職場で働きたいかと聞くと、女性の場合、ロールモデルの有無が大きく影響しています。ロールモデルとなる人が1人でも2人でもいれば安心して後が続くので、社内で新しい働き方のモデルを作ることが最も効果的ではないかと思います。

そのために、社内副業の形で新しい仕事にチャレンジさせたり、リモートワークを活用して異動しても転居しなくて済むようにするなど、さまざまな工夫をしている企業もあります。

岸田:サステナブルキャリアの観点で見れば、女性のほうが柔軟にキャリアを構築していると思います。これまでにも出産、育児など、いくつものライフイベントを乗り越えてきてレジリエンスが高い。地域などでのソーシャルな活動にも積極的で、日本型雇用の恩恵を受けつつも仕事一辺倒だった男性よりも、女性のほうが定年後の暮らしにうまく適応していけるのではないかと思います。

シニア雇用の未来は

――最後に、今後のシニア雇用のあり方について考えをお聞かせください。

藤波:これからの企業は、シニア社員を特別扱いせず、年齢に関係なく働き続けられる環境を整えることが重要です。シニア社員の役割は一様ではなく、それぞれの強みを生かした貢献が求められます。若いうちから職務や職責に応じて報酬を決め、それが当たり前になれば、いくつになっても自分に合った仕事で働き続けることができます。ある意味、ジョブ型の発想にも通じるかもしれません。実際、この方向に舵を切る大手企業も出てきています。企業は中長期的にシニア社員を重要な戦力の1つとしてどう位置づけるのか、真剣に考える必要があります。

岸田:シニア雇用を考えるときに、シニアだけではなく、その先の未来や、次世代についても考えなくてはいけないと思います。また、地域のなかでどうあるべきかという視点も重要です。日本の社会では「公助・共助・自助」のなかで共助のみを頼りにし、企業中心に展開することが多かった。長く幸せに働いていくために、地域社会のコミュニティやサードプレイスなど、企業の枠組みから離れた社会の仕組みも重要だと思います。

坂本:統計データを見ると、シニアのワークエンゲージメントや仕事への満足度は現役世代のそれよりも高く、高齢就業者の割合も主要先進国のなかでも日本が突出しています。これまで高齢法が施行され改正を続けていくなかで、企業も従業員もこれに適応して努力を重ねてきました。世界を見渡してもこれほどシニアが活躍している国はほかに見当たらないのではないでしょうか。さまざまな問題は残っているものの、今後も着実に課題を解決し、世界に冠たる長寿就労社会を築いてほしいです。

Text=瀬戸友子 Photo=今村拓馬

岸田泰則氏

IHI 運搬機械 取締役

釧路公立大学 経済学部 非常勤講師

法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了。博士(政策学)。専門社会調査士。メーカーでの勤務の傍ら、高齢者雇用政策を研究。著書に『シニアと職場をつなぐ―ジョブ・クラフティングの実践』(学文社)など。

藤波美帆氏

千葉経済大学 経済学部

経営学科 教授

学習院大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得後退学。労働政策研究・研修機構、高齢・障害・求職者雇用支援機構を経て、現職。主な研究テーマは、人と組織のマネジメント、政策研究(能力開発、高齢者雇用、ダイバーシティなど)。

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ