Works 189号 特集 長寿就労社会 定年“消滅”時代、あなたはどう働きますか?

高齢者就業率は世界有数の日本。課題は低賃金、男女格差など雇用の「質」

急速な高齢化と労働力不足は先進国に共通するテーマだ。OECD加盟国も高齢者の労働参加を促そうとさまざまな政策を打ち出している。国際比較から見えてくる日本の現状と課題とは。OECDのシニアエコノミストで高齢者雇用の実情に詳しいシュルティ・スィング氏に聞いた。

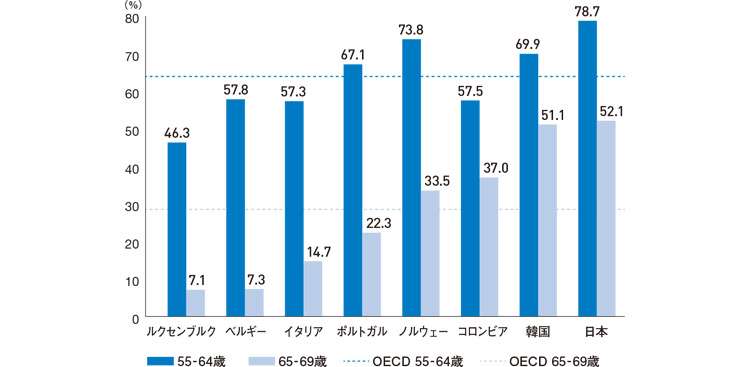

世界のなかでとりわけ速いスピードで高齢化が進む日本は、高齢者の就業率においてもトップを走っています。日本の55〜64歳の就業率は78.7%とOECD平均の64%を大きく上回っていますし、65〜69歳、70〜74歳においてもそれぞれ52%(OECD平均29%)、34%(同16%)と極めて高い水準を維持しています。

要因として平均寿命の長さや教育水準の高さ、年金支給開始年齢の段階的な引き上げ、終身雇用などが挙げられますが、特筆すべきは再雇用制度です。企業に65歳までの雇用確保を義務づける再雇用制度は、日本と韓国以外ではほとんど見られない仕組みです。多くの国では59歳を境に就業率が急激に下がるのに対し、日本がそうなっていないのはこの制度の影響が大きいでしょう。

このように日本の高齢者雇用は量的には素晴らしい成果を上げていますが、いくつかの課題があります。

55〜64歳、65〜69歳の就業率の国際比較  出所: OECD Data Explorer • Employment and unemployment by five-year age group and sex - indicators

出所: OECD Data Explorer • Employment and unemployment by five-year age group and sex - indicators

ジェンダーギャップ、低賃金、定年制……見えてくる日本の課題

課題の1つはジェンダーギャップです。日本では非正規雇用が女性に集中し、しかも年齢の上昇に伴って比率が増加しています。この10年の女性の就業率は上昇基調にある一方で、男女の賃金格差は2023年時点でOECDのなかで2番目に大きく、教育訓練への参加率も高齢男性より高齢女性は低い傾向にあります。こうした課題を解決するには、30代、40代の時点から女性たちが正規雇用に留まり続け、出産などでキャリアを中断しなくて済むようにしなくてはなりません。高齢女性の就業率を引き上げるために、ジェンダーギャップの解消は最優先課題の1つです。

雇用の質にも目を向けてみましょう。高齢者に長く働いてもらうためには、単に仕事があるだけでなく、その質が高くなくてはなりません。質の高い雇用とは、働きに見合った賃金と教育訓練の機会が得られる、年齢差別のない職場で柔軟な働き方ができる、メンタルヘルスを含め健康を維持できる環境がある、などの要件を満たすものですが、いずれの観点でも日本は十分とはいえません。

特に賃金に関しては、日本は年齢によって決まることが多く、ほかのOECD諸国のように労働生産性と連動していない点が問題です。一定の年齢になると生産性に関係なく賃金が下がる現象は、日本と同じように高齢者の就業率が高いアイスランドや北欧では起きていません。

労働生産性を上げるためにはアップスキリングやリスキリングなどの教育訓練が欠かせませんが、多くの日本企業が導入している60歳定年制は、教育訓練投資を阻害する要因となっています。なぜなら、60歳でいったん辞めてもらい、その後は低い賃金と低いポジションで再雇用するとわかっている中高年の従業員に対し、企業は積極的に教育訓練をしようとは考えないからです。

OECD加盟国では、定年制がそもそもないか、あったとしても65歳あるいは67歳、70歳という国がほとんどです。そういう国々の企業では、高齢になっても高い生産性を維持できるよう、教育訓練に投資するインセンティブが働きます。しかし、日本はそうなっていないのです。

従業員自身も、60歳を超えた途端に低い待遇で再雇用されるとわかっていれば、積極的に学ぶ気にはなれないでしょう。60歳定年制は企業と労働者双方の教育訓練に対する意欲を削いでしまっています。OECDのなかで企業に60歳定年を容認しているのは、日本と韓国だけです。OECDは2024年1月、日本政府に定年制の廃止を提言しました。定年制は日本の雇用制度に深く組み込まれており、すぐに廃止するのは現実的ではありませんが、廃止に向けて段階的に取り組むべきです。

「必要に迫られて働く」ではなく 質の高い雇用を選択できる環境に

教育訓練については、職場以外で学べる機会を増やすことも必要です。日本は終身雇用のもとで職場内訓練(OJT)は比較的充実しているといわれていますが、ひとたび職場から離れると訓練に参加できる機会が減り、次にいい仕事に就くことも難しくなります。職場外でのリスキリング支援には公的機関がもっと関わるべきであり、必要な人に確実に届くように制度設計することが求められます。日本の厚生労働省も中高年向けにリスキリングプログラムを提供するなど努力はしていますが、参加率が非常に少ないと聞いています。

その点でうまくやっているのはフランスやポーランドの公共職業安定所です。適切な教育訓練やキャリア支援が受けられる場所として国民から信頼され、満足度も高いのです。日本のハローワークは失業給付の管理に重点を置いており、人々が積極的に足を運びたくなるような場になっていません。職員の数もヨーロッパ各国に比べて極めて少ない。今後は雇用の流動性を下支えするためのリスキリング支援やキャリア相談を実施できるように体制を整備していく必要があるでしょう。

質の高い雇用の要件のうち、年齢差別についてはどの国も問題を抱えています。しかし、OECD諸国の多くが雇用における年齢差別禁止法を制定しているのに対し、日本は法律そのものが未整備です。もちろん法律だけで解決する問題ではなく、ほかの手法を組み合わせていくことが大切です。その点で、有名なサッカー選手を起用して高齢者のイメージをポジティブに変えるキャンペーンをしていたオランダや、NGOや日本のハローワークにあたる機関が企業に対し求人広告が高齢者差別にならないようアドバイスしたり、エイジマネジメントについて助言したりしているイギリスやオーストリアなどが参考になります。

アメリカでは、求職者のスキルを重視する「スキルベース採用」も注目されています。まだ新しい取り組みで効果を検証する必要がありますが、AIなどのテクノロジーも使いながらスキルの可視化や適切な評価ができるようになれば、年齢差別をなくす効果が期待できます。

高齢労働者の意欲とエンプロイアビリティ(雇われ続けるための能力)を高めるために、企業が果たすべき役割も大きい。特に日本は長時間労働や、仕事と家庭を両立できる柔軟な働き方に関しては改善の余地が大きいでしょう。いつでも健康相談ができる体制を作ったり、キャリアの振り返りとスキルの棚卸しをしながら将来設計ができるようサポートをしたり、老後の家計相談に乗ったりするなど、個々のニーズに沿った包括的な支援が求められます。

日本は今、高齢者の就業率は高いですが、それは人々が選択したというよりも、必要に迫られた結果ではないでしょうか。これからはもっと雇用の質に目を向け、健康、ウェルビーイング、生産性を犠牲にすることなく人々が選択できる環境を整えることが重要だと思います。

Text=石臥薫子 Photo=OECD提供

シュルティ・スィング氏

OECD

Skills and Employment Division

シニアエコノミスト

イギリス労働年金省の政策アナリストを経て、2006年OECDに入職。OECD Centre forOpportunity and Equality(COPE)を経て現職。アクティブ・エイジング(高齢者の積極的な就労)、キャリアの流動性と高齢労働者の定着、年齢に配慮した職場の推進、年齢多様性、障がい者雇用、メンタルヘルスと労働政策に関する複数の重要な報告書の執筆を主導してきた。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ