Works 189号 特集 長寿就労社会 定年“消滅”時代、あなたはどう働きますか?

「ビジネスケアラー」300万人時代 キャリア継続を前提に介護を考えて

ミドルシニアが第二の人生を考える時期には、往々にして親の介護が重なりがちだ。親の介護と自身の仕事の両立について、経営コンサルティングや人材育成研修などを手がけるチェンジウェーブグループ代表取締役社長CEOの佐々木裕子氏と、同上席執行役員の鈴木富貴氏に聞いた。

仕事をしながら介護に従事する「ビジネスケアラー」が、じんわり増えている。経済産業省がまとめた資料によると、2012年時点の211万人から2030年には318万人に増え、ビジネスケアラーの割合は、すべての介護従事者のうち約4割になると予測される。

佐々木氏は、その増加には3つの理由があると分析する。1つ目は、急速に進む少子化に伴って親の介護を分担するきょうだいの数が減り、自身が介護を担う確率が上がっていること。2つ目は、共働き世帯が増えたことと、配偶者に自分の親の介護をしてもらう「嫁介護」への抵抗感から、親世代がその配偶者をみる「老老介護」が主になっていること。「これまで老老介護を担ってきた側の親が倒れると、その子どもは急きょ、介護してきた親と介護されてきた親の2人ともを介護する必要に迫られるのです」(佐々木氏)。3つ目は、団塊世代が後期高齢者になっているため、その子世代のミドルシニアが、親の介護に直面する場面が増えること。つまり、仕事をしているミドルシニアの多くが、潜在的にケアラーになる可能性があるのだ。

従業員の1割弱が「介護中」、「数年以内」の予備軍は5割弱

佐々木氏は「企業で働く4万3000人に調査したところ、1割弱が『現在介護中』であり、『いつ介護が始まってもおかしくない状態』『数年以内に介護が始まる可能性がある』を合わせた予備軍は5割近くに上る」と話す。ビジネスケアラーとなる確率は、女性管理職が男性管理職の2倍という結果もある。女性のほうが、親と近居であるケースが多いほか、「子育てを手伝ってくれた」との思いが反映されがちなためではないかという。

一方で、ビジネスケアラーが上司や同僚、部下に介護の状況を開示することは少ない。チェンジウェーブグループが、同社のサービスを使うビジネスケアラー2600人を対象にした調査では、80%は介護休業・休暇といった制度があることを知っていたが、実際に利用したのは5%未満に留まった。多くの人は制度を使わずに、有休を使いながらなんとか対応しているのが実情だという。

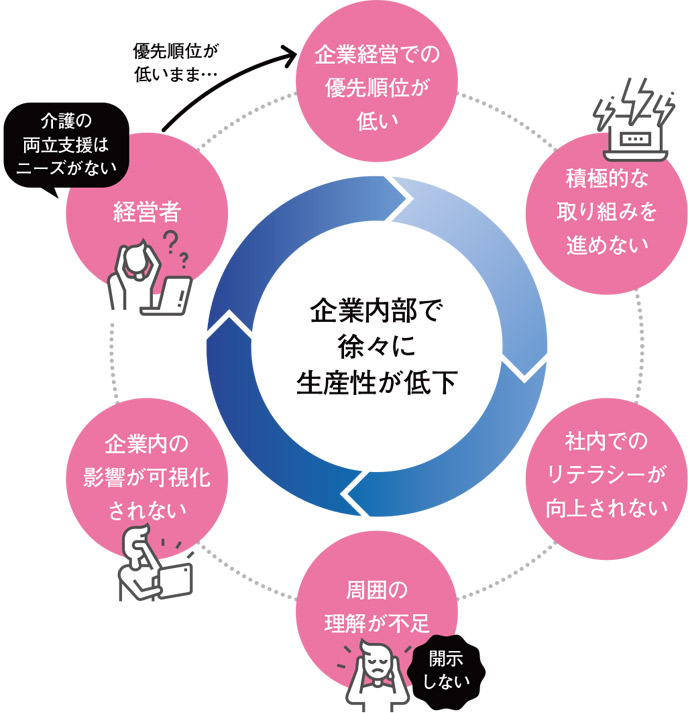

「制度があっても使われないのは『介護あるある』です。もともと『家族のことは家族が担うものだ』という固定観念があるうえ、介護を抱えている社員は、制約のある社員のように見られたくないという思いがあり、積極的に介護の状況をカミングアウトしません。そのため、誰が何に困っているのか見える化が進まず、企業における介護と仕事の両立支援の優先順位が上がっていかないのです」(佐々木氏)

同社の実施した調査からは、ビジネスケアラーが1人で悩みを抱えている様子も浮き彫りになった。「介護でつらいこと」について、ビジネスケアラーの34.6%が「心理的な負担があること」、予備軍の31.7%が「仕事と両立できる自信がない」を挙げた。特に女性管理職の5割は「将来のキャリアに悩んでいる」と回答したのだ。

企業で生じている介護両立支援を巡る負のサイクル 出所:経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」

出所:経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」

介護はプロジェクトマネジメント 選択肢は多様、戦略を練るべし

セカンドキャリアの方向を模索し始めたミドルシニアが親の介護を抱えたとき、仕事と介護のバランスをどう考えていけばいいのだろうか。

佐々木氏は「まず介護を前提に、キャリアを組むのをやめてください。あくまで自分のキャリアをどう継続したいかを前提にして、そこに介護をどう組み合わせるかを考えるほうが、自分自身のためにも、家族のためにもなります」と力説する。再雇用で働くのか、独立して個人事業主として働いていくのかなど、まずは自身の目指すセカンドキャリアの方向を決め、それ以外の時間で、どう親の介護に関与するのかを検討するべきだというのだ。

施設を探したいのか在宅で過ごしたいのか、介護保険の範囲内で賄うのか、保険外の民間サービスも使うのか。ケアマネージャーに自身の希望や家庭の状況を相談すれば、多様な介護サービスの選択肢を組み合わせて適切な体制を組んでくれる。「素人が手を出すよりも、ケアマネージャーやヘルパーといった介護のプロにみてもらったほうが、介護の質は高い。介護はプロジェクトマネジメントだという意識で、戦略的に進めるべきなのです」(佐々木氏)

また、親に対して「ちょっと気になる」と思う点を見つけたら、早めに外部のプロに相談することが望ましい。「子どもが親に対して感情的になってしまい、冷静に対処できなくなるのはよくあること。直接言うと角が立つことは、プロから伝えてもらうと、気持ちのうえでも余裕を持つことができます」(佐々木氏)

両立困難、離職による損失9兆円 企業はサポートする姿勢を示して

経済産業省によれば、2030年におけるビジネスケアラーに関連する経済損失額は、合計9兆1792億円と試算される。仕事と介護の両立困難による労働生産性損失額に加え、介護離職による労働損失額と育成費用損失額、代替人員採用に係るコストを合わせたものだ。

だが、現状の企業での対策は不十分といえる。さまざまな企業に聞き取りを行っている鈴木氏によると、介護の相談窓口は大手企業の約半数に設置されているものの、あまり使われていない。介護休業・休暇制度と同様、社員が介護にまつわるプライベートな話を相談窓口で打ち明けるには心理的な壁があるのだという。

企業の対策のなかでは、両立支援セミナーの開催が有効だったと鈴木氏は言う。「『キャリアを前提に考えていいと聞き、目からうろこが落ちました』という反応がたくさんあり、その企業の人事担当者は、こんなに介護に悩む社員がいたのかと驚いたそうです」

企業が実施すべきは、介護に直面したときに必要になる情報をまとめ、しっかりと社員に示しておくことだ。「『仕事は続けられる。情報もある。助けてくれる人はいる』というメッセージを送り、サポートする姿勢を示すだけでも、社員の安心感は相当高まるのではないでしょうか」(鈴木氏)

Text=川口敦子 Photo=チェンジウェーブグループ提供

佐々木裕子氏

チェンジウェーブグループ

代表取締役社長CEO

鈴木富貴氏

チェンジウェーブグループ

上席執行役員

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ