Works 189号 特集 長寿就労社会 定年“消滅”時代、あなたはどう働きますか?

高い単身高齢女性の貧困リスク 継続して働き、年収と年金アップを

日本が本格的な超高齢社会を迎えるなか、単身高齢女性が貧困に陥るリスクが懸念されている。中高年女性の雇用と暮らしについて研究を進めるニッセイ基礎研究所生活研究部准主任研究員の坊美生子氏に、その実態と解決策を聞いた。

日本で65歳以上の高齢者数は今や全人口の3割近くとなり、本格的な超高齢社会を迎えています。65歳以上の高齢者のうち、女性の割合はおよそ6割、85歳以上になると7割近くまで上昇し、近年は未婚率も増加してきていることから、「単身」かつ「高齢」の女性の世帯数は、将来的に増加すると見込まれます。単身高齢女性の多くは、低年収・低年金による貧困リスクを抱えており、実は配偶者のいる女性にも貧困リスクは同様にあるのですが、それが「我がこと」として捉えられていないことが大きな問題です。

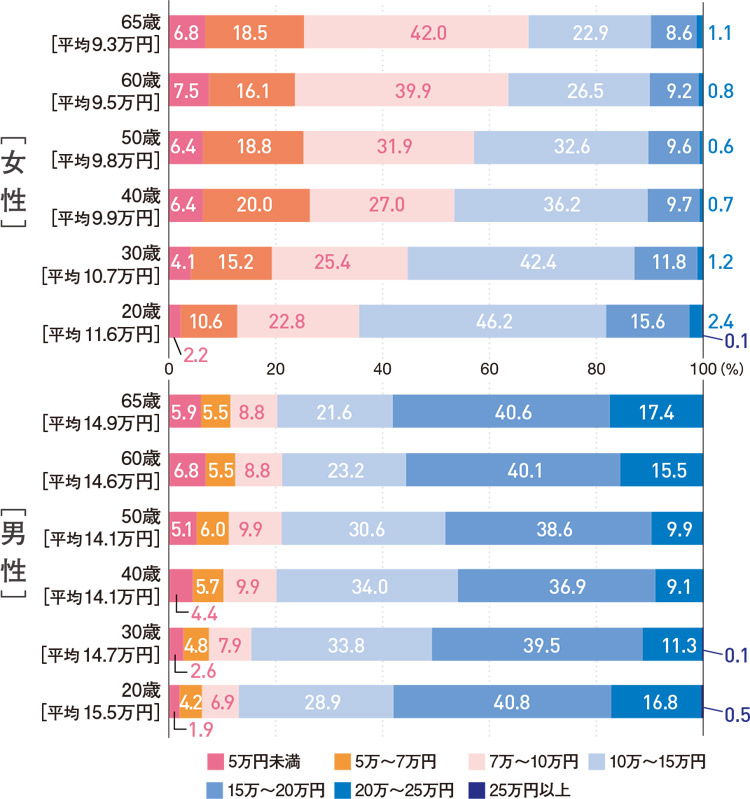

データを見ると、中高年女性が受給できる年金額は男性と比べると少なく、男女間に大きな格差があることは明らかです。2024年7月、厚生労働省が公表した「財政検証」によると、過去30年間の経済状況を投影したケースでは、2024年度末に50歳になる男性が65歳で年金の受給を開始すると、月当たり平均14.1万円を受給する見通しですが、同じ50歳の女性では平均9.8万円に留まります。

「離別」「死別」で顕在化する低年金 いつか来る「おひとりさま」に備えよ

既婚女性のなかには「うちは、夫が健在だから」と安心している人もいます。確かに、夫が存命の間はその受給年金がありますから、自分の分と合わせた年金で生活していけるかもしれません。

ただ、夫が先立ったり、離婚したりすると、低年金の問題が顕在化します。厚生労働省の「老齢年金受給者実態調査」(2022年)によると、配偶者なしの理由別で女性の受給年金額を見た場合、「月10万円未満」の割合は「離別」で6割強、「死別」でも3割強。ところが、配偶者がいる女性のうち、自分が1人になったときにどうやって暮らしていけばいいかを考えている人は少ないのです。

私は、「おひとりさま」は配偶者の有無による属性ではなく、ライフステージの1つとして捉えるべきだと考えています。女性は平均寿命が長いので夫よりも長生きする人も多く、いつかは「おひとりさま」になる可能性が高い。女性一人ひとりがそのときに備えておくべきなのです。

「月10万円未満」という収入水準は、一人暮らしでほかに収入がなければ「相対的貧困」の状態に相当します。厚生年金に加入していた夫と死別すると、妻だった女性は遺族厚生年金を受け取れるものの、その金額は夫の老齢年金のうち、報酬比例部分の4分の3だけです。また離婚時に夫の年金記録を分割する制度はあるものの、制度の利用は低迷しています。シングルマザーの低年収・低年金は、その子どもの貧困につながるだけに、大変深刻な問題です。

世代によって、月10万円未満で暮らすことに適応できるかどうかも違うでしょう。戦中や戦後を経験し、ものがないことに慣れている現代の80代以上であれば、低年金でもなんとかやりくりして生活できるかもしれない。ですが、バブルを経験し、消費意欲が旺盛な50代はどうでしょうか。今後10年前後で高齢期に突入していくバブル世代が、月10万円未満で生活を成り立たせていけるかどうかは疑問です。

性・年代別の年金受給月額の平均と分布

*経済状況が過去30年投影のパターン 注1:年齢は2024年度末。

注1:年齢は2024年度末。

注2:年金額は、65歳で裁定した場合の金額。基礎年金(国民年金)と報酬比例部分(厚生年金)などの合計。

出所:厚生労働大臣の諮問機関「社会保障審議会年金部会」第16回の配布資料より坊氏作成

女性が安定した年金収入を得るには 継続して働き続けることが有効

女性の受給年金額が少ないのは、もとをたどれば、現役時代の賃金水準が男性よりも低いからです。また、結婚・出産前には働いていても、結婚や出産を経て退職して専業主婦やパートになると、厚生年金の加入期間が短くなるため、将来受給する年金の額は少なくなります。女性が安定した年金収入を得られるようにするには、女性自身が継続して働き続けて賃金水準を上げ、年収を上げていくことが有効です。

ただし、女性の職務範囲が狭いままでは、賃金は据え置かれ、成長のチャンスも訪れません。2023年10月、定年後研究所とニッセイ基礎研究所が、大企業で働く45歳以上の女性正社員を対象に行ったインターネット調査「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて〜」では、転勤の有無にかかわらず異動経験がなく、入社以来、ずっと同じ部署で働いているという女性は約4割に上りました。また「チームリーダーの仕事」を経験した女性は3割強で、全体的に、中高年女性社員の職務範囲が狭い傾向が見て取れました。

一方で、回答した中高年女性社員の約7割は、定年まで、もしくは定年を超えて長く働きたいという意欲を持っています。企業は、働く意欲は持っているのに、教育の機会が十分に与えられてこなかった中高年女性社員を「人的資本」と捉え、他部署の仕事を経験させたり、リスキリングの機会を与えたりして、職務範囲を広げる取り組みを促進するべきです。

インターネット調査と並行して行ったインタビュー調査では、ある企業から、高年齢層の社員を「落ち着いて相手と話せる」と評価して、高年齢層社員向けの社内公募で、お客様相談やコールセンターなどの職務を公開していると聞きました。人生経験を積んだ人であれば、男女の別なくこうした業務を担当できるのではないでしょうか。女性にも、「私はこれまで事務しかやってきていないから」と自らの職務範囲を限定するのではなく、新たな職務にチャレンジする意欲を持ってほしいです。

結婚・出産を機に退職した女性については、いったん退職してしまうと正社員として再就職するのが難しいことが問題になっています。国には、男女賃金格差の公表を幅広い企業に義務づけるほか、結婚・出産を機に退職してキャリアにブランクがある女性を対象とした職業訓練を強化したり、有期雇用から無期雇用への転換を促進したりするなど、女性の能力を生かすための雇用政策を進めてほしいと思います。少子高齢化が恐ろしいほどのスピードで進むこの国で、国と企業は、働き続ける意欲を持った中高年人材を生かす必要に迫られており、なかでもこれまで活躍の場が限定されていた中高年女性に機会を提供するべきではないでしょうか。

Text=川口敦子 Photo=坊氏提供

坊 美生子氏

ニッセイ基礎研究所生活研究部

准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任

2002年に読売新聞大阪本社入社。2017年にニッセイ基礎研究所入社。主に、中高年女性の雇用と暮らしについて研究を行っている。専門分野は、中高年女性のライフデザイン、高齢者の交通サービス、ジェロントロジー。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ