Works 189号 特集 長寿就労社会 定年“消滅”時代、あなたはどう働きますか?

氷河期世代高まる老後の困窮リスク 低収入・単身で老後に

バブル崩壊後の1993~2004年に社会に出た「就職氷河期世代」は、非正規割合の高さなどから老後の生活困窮が懸念される。東京大学社会科学研究所教授の近藤絢子氏は、「リスクの高さは氷河期以降の世代に共通する」と警告した。

氷河期世代を見る目は、時代によって変遷してきた。当事者が就職難に直面して非正規の仕事に就かざるを得なかったとき、社会は彼ら彼女らを「働く意欲が低い」と見なし、キャリアを築けないことも「自己責任」として片付けた。しかしその後、生活困窮やひきこもりなどの問題が顕在化すると一転、「機会に恵まれなかった世代」として救済に転じる。近藤氏自身も、2001年に大学を卒業した氷河期世代だ。2019年、政府が「就職氷河期世代支援プログラム」を打ち出したときの疑問が、研究のきっかけとなった。

「就職氷河期は不遇だといわれる一方で、その後の世代は『ゆとり』などと呼ばれ、楽をしている世代という印象も世間にはあります。こうした主観に基づくイメージは正しいのか、各世代についてデータをもとに実態を把握したいと考えました」

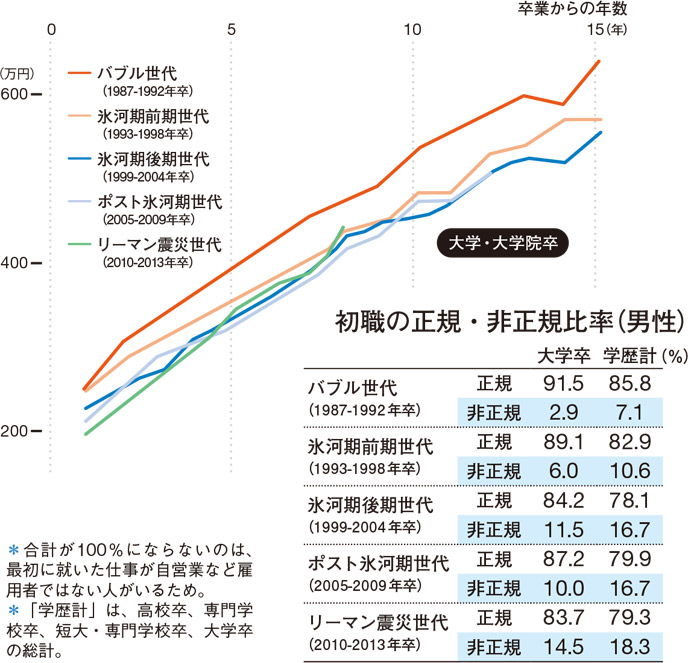

近藤氏はバブル崩壊直後の1993〜1998年卒を「氷河期前期世代」、山一證券など大手企業の破綻が就職活動を直撃した1999〜2004年卒を「氷河期後期世代」、2005〜2009年卒を「ポスト氷河期世代」、リーマン・ショックと東日本大震災の影響を受けた2010〜2013年卒を「リーマン震災世代」と位置づけ、年収や非正規比率などの変化を検証した。その結果、確かに氷河期世代はバブル期に比べて初職の非正規比率が高く、年収も低いうえに年齢を重ねても年収格差は解消しなかった。しかも、ポスト氷河期世代とリーマン震災世代も氷河期世代と傾向は変わらなかったのだ。

「バブル世代と氷河期世代の間に断絶があり、その後はずっと同じ状態が続いていた。つまりこの現象は、景気回復によって元に戻るようなものではなく、構造的な変化といえます」

初職が非正規雇用だった人は、正社員としての育成投資を受ける機会に恵まれず、その後のキャリア形成が難しい。たとえばコンビニ店員などは、マルチタスクのスキルが必要だがそれに見合う賃金は支払われておらず「賃金水準が低いうえにスキルも正しく反映されていない人が多い」とも、近藤氏は指摘する。

ただリーマン震災世代のさらに後、2010年代半ば以降に社会に出た世代は、労働需給の逼迫という新たな構造変化の影響を受けている可能性があり、引き続き研究が必要だという。

大学・大学院の卒業後の年収(実質値)の推移(男性) 出所:総務省「平成29年就業構造基本調査」より近藤氏作成(一部編集部改変)

出所:総務省「平成29年就業構造基本調査」より近藤氏作成(一部編集部改変)

世代内の所得格差が拡大 低収入・単身で老後へ

氷河期以降の世代は、世代内で所得格差が広がる傾向も見られた。

「氷河期世代でも、大企業に入社して高収入を得ている人はいますし、ハイキャリア同士で結婚してダブルインカムになることもままあります。職場にいる同世代の人数が少ないので、昇進が速い可能性もある。こうした人たちと低所得層との格差が拡大したのです」

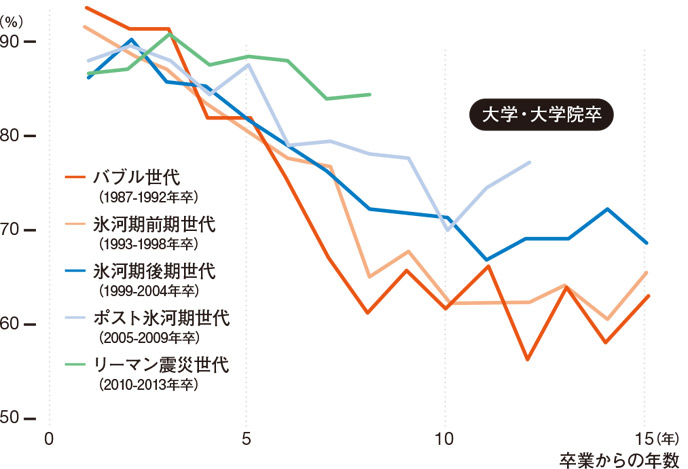

男女で比較すると、就職難の影響を大きく受けたのは女性たちだった。一方、卒業直後の就業率はバブル期の女性が最も高いものの、5年ほどで世代間格差はなくなり、若い世代ほど就業率が高くなった。育児と仕事を両立できる職場環境の整備が進み、若い世代ほど結婚・出産に伴う離職が減ったことが要因と考えられる。

さらにかつては学歴が高い女性ほど、単身・未婚の割合が高かったが、就職氷河期世代以降は、高卒女性よりも大卒女性のほうが、結婚し子どもを持つ可能性が高いこともわかった。

「このようにバブル世代までの女性は、結婚することで経済的に安定した面がありました。しかし1970年代生まれからその傾向が薄れ、女性も経済的に安定している人ほど結婚・出産しやすいという逆転現象が起きています」

男性に関してはすべての時代を通して、経済的に安定している人のほうが結婚しやすく子どもを持ちやすい傾向が続いている。つまり、男女とも収入が低い非正規の人のほうが単身のまま老後を迎える傾向が強まっているのだ。

大学・大学院の卒業後の就業率の推移(女性) 出所:総務省「平成29年就業構造基本調査」より近藤氏作成(一部編集部改変)

出所:総務省「平成29年就業構造基本調査」より近藤氏作成(一部編集部改変)

所得格差が老後格差に 高所得者間の配分も検討を

氷河期世代やそれ以降の世代は、所得格差が老後格差につながるリスクも指摘する。2016年以降、社会保険の適用対象が段階的に拡大されるまで、パートタイマーが社会保険に加入するハードルは今より高かった。社会保険料の負担を免れられることが、企業の非正規雇用を加速させていた面もある。

結果、氷河期以降世代の非正規労働者のなかには、長期にわたって社会保険未加入だった人もいる。「社会保険への加入期間の短さは老後の低年金に直結し、生活を賄うのは難しくなってしまいます」

非正規雇用か無職で、親と同居している氷河期世代の未婚者は、大卒男女の5%、高卒男性に至っては約10%を占める。「親の家や年金収入に頼って暮らす単身者の多くが介護や看取り、親亡き後の生活困窮に直面することになります」

特に介護が始まると、単身者は1人で背負うことになりかねない。正社員なら介護休職の制度なども使えるが、非正規の場合、仕事を失うリスクも高まってしまう。

「低所得層の老後不安を解消するには、まず所得の低い層に対して税金から一定額を控除する『給付付き税額控除』などで、現役世代の所得を再分配する必要があります」(近藤氏)。同時に第3号被保険者制度のように、必ずしも経済的に逼迫してはいない人への優遇策を見直すことや、現役世代だけでなく高齢者間の再分配の仕組みを作ることなども検討すべきだと主張した。

「悠々自適の富裕層が、無収入で住民税非課税というケースもあります。今後人口に占める高齢者の割合が高まる以上、高齢者間の分配も考えるべきです」

重要なのは「景気が回復すればいずれ問題は解消する」「就労支援によって困窮者は減るだろう」といった楽観的な見立てではなく、政府が現実を直視して施策を講じることだという。就労支援は必要だが、長年職に就いていない人が仕事を得て経済的に自立するのは難しいし、景気が回復して低所得者の年収が急上昇するとも考えづらい。

「現在の政策は、氷河期という特定の世代さえ手当てすれば、事態は元に戻るという考えを前提としている印象を受けます。しかし、低所得の高齢者層が増える可能性が高まるなか、その人たちを社会で支えることになるという事実を見据えて、対策を考える必要があります」

Text=有馬知子 Photo=近藤氏提供

近藤絢子氏

東京大学 社会科学研究所 教授

2001年東京大学経済学部卒業、2009年コロンビア大学大学院博士課程修了。法政大学准教授、横浜国立大学准教授などを経て現職。近著に『就職氷河期世代 データで読み解く所得・家族形成・格差』(中公新書)がある。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ