Works 189号 特集 長寿就労社会 定年“消滅”時代、あなたはどう働きますか?

改善する高齢者の認知機能 年齢を重ねて成熟する知能もある

平均寿命が延びるなかで、高齢者の健康に関する研究が進んでいる。日本の高齢者の認知機能が改善しているとの最新研究をリードした国立長寿医療研究センターの西田裕紀子氏に、人生の後半期の過ごし方について聞いた。

人は加齢に伴い、各臓器の機能が低下し、脳も徐々に萎縮する。脳の神経細胞の構造や働きが徐々に変化し、認知機能が低下する「認知症」の患者数は全世界で推定5740万人(2019年時点)で、2050年には約3倍の1億5280万人になると予測される。

一方で、アメリカやヨーロッパの人々を長期間追跡した研究では、認知症の患者の数自体は増えているものの、その発症率は減少しているとの報告が相次いでいる。日本ではどうか。

日本人の平均寿命は、1955年の男性63.6歳、女性67.8歳から、2023年には男性81.1歳、女性87.1歳と大幅に延びた。西田氏は「注目すべきは、最近になって寿命が延び、特に高齢期の人生が長くなったということ。この長くなった人生をいかによりよく過ごすかは重要な課題。私たちの研究チームでは、寿命の延伸とともに高齢期の健康水準も向上しているかを知りたいと考えました」と話す。そこで、日本の高齢者の認知機能の推移の実態を把握しようと、国立長寿医療研究センターと全国の研究機関が共同で、65歳以上の地域住民を対象とするコホート調査の統合研究で調査を実施した。

すべての年齢で認知機能が向上 教育水準向上や社会参加が影響

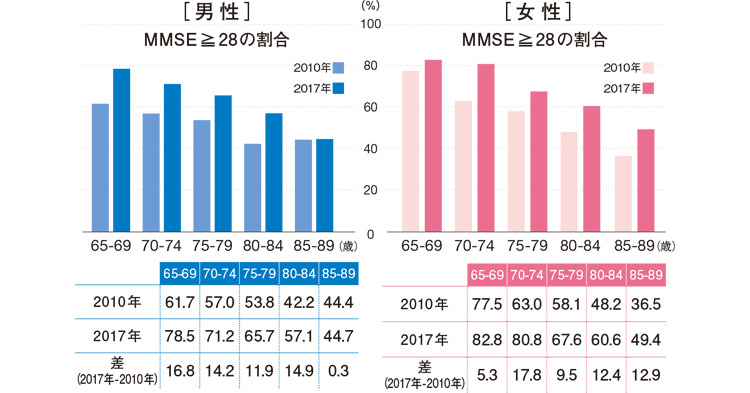

研究に用いたのは、認知機能の検査として一般的な「MMSE」だ。検査は30点満点で、参加者に「今日は何日ですか?」「ここは何階ですか?」「100から7を引くと、いくつですか?」といった質問に答えてもらい、28点以上だと「健康な認知機能を維持している」と判断する。24点から27点だと「軽度の認知障害」、23点以下だと「認知症」が疑われる。

2010年に検査を受けた8575人と、2017年に同じ検査を受けた6089人の検査結果を比較したところ、女性はすべての年齢階層で、28点以上の高齢者の割合が、2010年よりも2017年のときのほうが高かった。男性でも、85~89歳を除いたすべての年齢階層で、28点以上の割合は2017年のほうが高かった。85~89歳男性では、2010年と2017年の割合はほぼ同じだった(下図)。一方で、23点以下の割合はほとんどの年代で減少していた。

西田氏は「地域での調査や健診に参加できる住民が対象で、比較的健康な被験者が多かったのではないかという点を考慮に入れても、日本人高齢者の認知機能は改善しているということができます」と分析する。

最近の高齢者の認知機能が改善している理由の1つには、教育水準の向上があるのではないかと西田氏はみる。「脳の可塑性が高い若年期の学習により、脳内ネットワーク形成が進み、それは中年以降のライフスタイルにも影響します。残念ながら、加齢に伴い脳はゆるやかに萎縮していきますが、教育による経験は、脳の老化に対抗して認知機能を維持する『認知予備力』を高めると考えられています」

そのほかにも、脳梗塞や脳出血の予防や治療に関する医療技術が発達してきたことや、高齢者のIT利用の増加によって脳が刺激される機会が増えてきたこと、就業も含めた高齢期の社会参加が進みつつあることなどが、認知機能の改善に影響している可能性がある。

2010年、2017年のMMSE28点以上の割合の推定値 出所:西田氏作成

出所:西田氏作成

「結晶性知能」は個人差も大きい「やりたいこと」に目を向けて

中高年以降の知的な能力について、西田氏は「高齢になると誰しも、瞬時に何かを思い出したり、新しいことに素早く対応したりすることは、やや難しくなってきます。ただ、文学や芸術、政治などのさまざまな分野では、高齢になってから人生における最大の業績を残す人がいますし、年を重ねても生き生きと学び、新しいことに挑戦する人も多くいます」と指摘する。

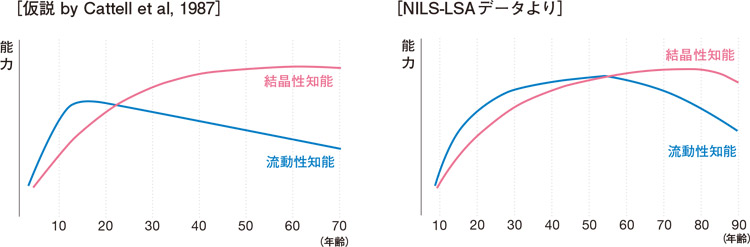

心理学者ホーンとキャッテルは、人の知的な能力の2つの分類を提唱した。1つは、新しい状況や課題に適応する能力である「流動性知能」。具体的には、直感力や法則を発見する能力、処理のスピードなどを含む。もう1つの知的な能力は「結晶性知能」といい、経験や学習によって後天的に獲得していくものだ。こちらは多様で、具体的には、言語能力や理解力、洞察力、社会適応力などを含む。

ホーンとキャッテルの理論では、流動性知能は20歳前後から低下していく一方で、結晶性知能は経験や学習によって獲得され、年を重ねても低下することはないとされる(下左図)。高齢者も活躍する作家や職人、タクシードライバーなどの職業は、経験や学習により成熟する結晶性知能を生かしていると考えられる。

ただ、西田氏らの研究(NILS-LSA:国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究)のデータを用いた検証では、この仮説よりも加齢にポジティブな様相を示していた。結晶性知能が60代以降も向上するのは彼らの提唱とほぼ同じだが、流動性知能もこれまで示された仮説ほどには一直線に低下せず、50代後半までは高く維持されていた(下右図)。

しかも、流動性知能、結晶性知能ともに、課題の得点の幅は年代により極めて多様で、個人差が大きかった。西田氏は「就業を含めた活動やライフスタイルが、こうした差に関わってくるのではないでしょうか」と説明する。

「流動性知能が結晶性知能よりも早く低下するのは、次の若い世代に『その分野は任せた』とバトンを渡すという意味もあるのかもしれません。私たちはどうしても『できなくなってきたこと』に目を向けがちですが、大事なことは好奇心旺盛に『やりたいこと』に目を向けることではないでしょうか。ものごとに興味を持って、わくわくする気持ちを持っている高齢者ほど、結晶性知能を高い状態で保っていたという研究結果もあるのです」

企業の高齢者施策も、一律に能力が低減するのではないことを念頭に、再検討が求められそうだ。

認知機能の加齢変化 出所:西田氏作成

出所:西田氏作成

Cattell,R., Intelligence:Its structure,growth and action, p206, 1987

Text=川口敦子 Photo=西田氏提供

西田裕紀子氏

国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター

老化疫学研究部 副部長

名古屋大学大学院教育発達科学研究科修了、博士(心理学)。国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)、長寿コホートの総合的研究(ILSA-J)などに携わる。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ