Works 190号 特集 本気の 女性リーダー育成

SCSK/働き方改革と並行して女性リーダー育成 課長100人達成後は役員を育成へ

IT企業の先陣を切って働き方改革をスタートし、成果を上げてきたSCSK。同時に女性リーダーの育成にも注力し、現在は役員に連なるリーダーシップパイプラインの強化に取り組んでいる。取り組みをリードしてきた執行役員の河辺恵理氏に話を聞く。

SCSK 執行役員 人事分掌役員補佐

河辺恵理氏

住商コンピューターサービス(現SCSK)にSEとして入社。営業、プロジェクトマネージャー、ライン職などを経験し、2013年~2015年に人事にて人材開発や働き方改革、DEI施策を推進。グローバル事業やリソース戦略の責任者などを経て、2023年より現職。

SCSKが働き方改革に着手したのは2012年のことだ。残業は月20時間以内、18時以降は会議禁止という「スマートワーク・チャレンジ」の徹底した内容は、長時間労働が常態化していたIT業界での大きな挑戦として注目を集めたが、実は時期を同じくして女性リーダー育成にも取り組んでいたことはあまり知られていない。

働き方改革に着手すると同時に女性課長育成プログラムを始動させ、「女性課長100人」という具体的な目標を掲げた。さらに2015年からは健康経営施策にも本格的に取り組み始めている。

「こうした改革の起点には、2011年の大型合併直後から当時の社長の強いリーダーシップがありました」と河辺氏は説明する。本来、インテリジェンスの塊であるべきIT企業の社員が、残業が多く有給休暇も使わず疲弊した状態では、これ以上成長は望めない。社員全員の健康と成長が事業発展の礎と明言し、SCSKの経営理念にある「3つの約束」の1つ、「人を大切にします」の本格的な実践へと舵を切った。

実はダイバーシティ&インクルージョンの取り組みはさらに早く2006年から始まっている。背景には、入社10年で7割の女性社員が退職してしまうという実態があった。これを受けて、両立支援や職場復帰プログラムの充実を図り、退職率は2012年には3割にまで低下。次なるステップとして、女性管理職の育成に本腰を入れたのだ。

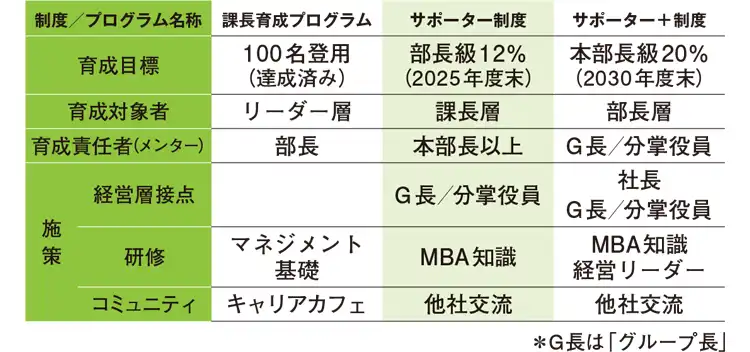

2013年から始まった女性の課長育成プログラムは、マネジメントの基礎を学ぶ研修や、先輩課長から経験談を聞く「キャリアカフェ」、部長がメンターとなる育成責任者制度などで構成される。トップの後押しもあり、2019年には女性課長100人を達成。現任の女性課長は90人おり、2024年度の育成プログラムには約120人の女性社員が参加した。

課長の着実な増加を土台に、2022年には次のステージへと進んだ。課長層向けの部長育成プログラム「サポーター制度」、部長層向けの役員育成プログラム「サポーター+(プラス)」をスタートし、女性リーダーのパイプライン強化を図っている。目標は、2025年に部長級女性比率12%、2030年に本部長級女性比率20%の実現だ。

「サポーター制度」では本部長以上「、サポーター+」ではグループ長/分掌役員がメンターとして定期的に面談を行い、MBA的素養や経営リーダーシップを学ぶ研修も設けられている。

次世代経営リーダーになり得る期待通りの人材が育っていると、河辺氏は胸を張る。「本部長になると、事業戦略立案が重要な役割となります。全社のなかで自らの事業をどう位置付け、どう変革するかを考え、リードできる人が求められており、そうしたスキルと志向を持つ女性が確実に増えています」

役職者育成プログラム 出所:SCSK資料を編集部が一部改変

出所:SCSK資料を編集部が一部改変

女性登用を困難にする5つの課題 女性若手層の昇格数増加を模索

同社では、女性リーダー育成にあたって、女性の登用を難しくする課題を特定し、それを乗り越えようと努めてきた。具体的には、「ワークライフマネジメントの難しさ」「インポスター症候群」「男性社会におけるインナーコミュニケーションの存在」「マイノリティへの反感」という日本企業全般にある課題感と、SCSKならではの課題「人口動態的に女性が若年」の5つだ。

河辺氏は、「育児と仕事の両立に対する不安は根強い」と指摘する。だが、働き方改革の成果として長時間労働の是正とともに男性の意識も変わり、「家庭の事情で早く帰る」ことが当たり前になったことが、「管理職になってもやっていける」と女性の昇進に対する前向きさを醸成した。

自らの能力や実績に自信を持てない「インポスター症候群」が女性に多いことに対しては、研修にマネジメントや経営スキルの習得機会を盛り込んでいる。一方で、「偽インポスター症候群が存在し、その対策は異なる」(河辺氏)という。「男性上司が『女性部下に管理職になりたいかと聞いたが、誰も希望しなかった』というケースはよくありました。でも実際は、女性が『上司が期待している答え』を察してそれに合わせているだけかもしれません。そうした構造を上司に認識してもらう必要があります」

飲み会などの非公式な場で意思決定が行われるような、男性中心のインナーコミュニケーションも課題だった。従来、直属の上司以外とは接点がなかった女性は少なくない。2つ上の階層の役員や本部長、他部署の管理職との接点ができるように、女性リーダー育成のプログラムは設計されている。

女性活躍推進を逆差別とする反感には、「経営の意思決定の場に多様性を醸成する」という目的を明示することで乗り越えている。確かに、女性の役職別育成研修や柔軟な昇格推薦の仕組みが存在するが、これはあくまで人口構成上の偏りを是正するためだ。同社は以前女性の離職率が高かったため、昇格対象になる資格等級・年齢には男性が多く、放置すれば候補者は男性ばかりになる。彼らより5歳くらい若い女性に対しては、「もう少し先でもいい」という判断が働いてしまう。

「推薦されたとしても、合格するかどうかは実力次第です。すべての人材を同じ物差しで評価することを明言しており、昇格後の納得感と“下駄は履いていない”という自信につなげています」

並行して若手男性の登用も進んでいる。「年齢にかかわらず、実力のある人材を登用するという意識が浸透してきています」

高度専門人材を選択後 管理職に推薦される人も

同時に、高度専門人材育成にも取り組んでいる。「当社の事業の中心は技術者。高度な技術を持つ女性を育成し、管理職になる道と技術を極める道のどちらでも活躍できるように、複線型の人事制度を採っています」

専門人材には7階級があり、認定の評価基準は明確だ。情報処理推進機構(IPA)のITスキル標準(ITSS)をベースに、職種・レベル別に実務経験やスキル、知識などの要件を設定。有効期間は4年で、認定のためには大量の書類提出が求められ、上司は実績やスキルが獲得できる仕事にアサインしたり、書類を確認したりと積極的に支援する。「上司のほかに、上級技術者が審査対象者のサポート役となり、技術者間のリレーション構築にも役立っています」

管理職、高度専門人材のどちらの道を選ぶかは、本人の希望もあるが、技術者として階級を上げ、プロジェクトリーダーを任されるようになると、リーダー育成のプログラムにも推薦されて管理職になっていく人も多くいるという。

また、新たな課題も生じている。「女性の登用が経営課題として意識される一方で、登用を急ぐあまり補佐的な役職に上げてしまうこともある。本来、事業をリードする役割にある女性は、事業のなかで活躍・登用していくべきことを、役員間で認識を合わせるようにしています」

Text=入倉由理子 Photo=稲垣純也

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ