Works 190号 特集 本気の 女性リーダー育成

上野千鶴子 ✖ 浜田敬子 対談 均等法はなぜ「男女平等」をもたらさなかったのか

男女雇用機会均等法制定から40年経ったが、女性リーダー育成は遅々として進まない。日本におけるジェンダー研究のパイオニア、社会学者の上野千鶴子氏と、本誌編集長の浜田敬子が、女性のキャリアを阻む日本の構造的な問題を掘り下げる。

リクルートワークス研究所・浜田敬子(以下、浜田):1985年に男女雇用機会均等法(以下、均等法)が制定されて40年になりますが、依然として女性登用は進んでいません。なぜ日本ではこれほど変革が遅いのか。今回はその構造的な問題を考えていきたいと思っています。まず、上野先生は均等法をどのように評価されていますか。

東京大学名誉教授・上野千鶴子氏(以下、上野):均等法ができたとき、多くの女性団体が「こんなものなら、ないほうがマシ」と反対しました。一部の「それでもあったほうがマシ」という推進派は、「小さく生んで大きく育てよう」と意図し、結局、法は成立しました。

10年前、均等法制定30周年のとき、日本学術会議で「均等法は『白鳥』になれたのか」というシンポジウムを開催しました。アンデルセンの童話になぞらえて、「醜いアヒルの子」だった均等法が大化けして白鳥に成長したのかというテーマでしたが、私は基調講演で「白鳥ではなく囮おとりのカモになった」と話しました。

均等法の最大の欠陥は、実効性がなかったことです。1997年の改正均等法でいくらか前進したものの、長らく罰則規定さえありませんでした。驚くべきことに、当時、審議会に参加していた経営者側委員の1人がTV取材に答えて、カメラの前で堂々と「(均等法は)実効性がないように作ってもらった」と言い放った映像が残っています。

均等法1期生は今60代になっているはずですが、定年まで勤め上げた総合職女性はどのくらいいるのか。生存率のデータはどこにもありません。

浜田:私も何年か前に調べましたが、やはり見つかりませんでした。体感では、おそらく3分の1も残っていないと思います。

上野:そんなものでしょうね。当時は企業が総合職女性をどう扱えばいいのかわからず、「お茶くみのローテーションに入れるかどうか」を真剣に議論していました。複数採用されても配属先では1人。注目度とプレッシャーは並ではなく、挫折する人も多かったと思います。

浜田:そもそも期待したような仕事をさせてもらえなかった人も多いです。やりがいを感じられずに退職し、留学してMBAを取得して外資系企業に転職した人もいました。当時、総合職を選んだ女性が望むような仕事ができる場は、外資やメディアなど限られていました。

上野:テレビ報道職の50代管理職と30代の男女に聞き取り調査した比較研究があります。2013年当時、30代男女はほぼ全員が結婚していましたが、50代では、男性管理職が全員既婚で子持ちだったのに対して、女性管理職は半数が非婚または離別、既婚でも子どもがいない割合が高かった。過酷な職場で働き続けるには、家庭を持つことを諦めざるを得なかった女性も少なくなかったことがわかります。

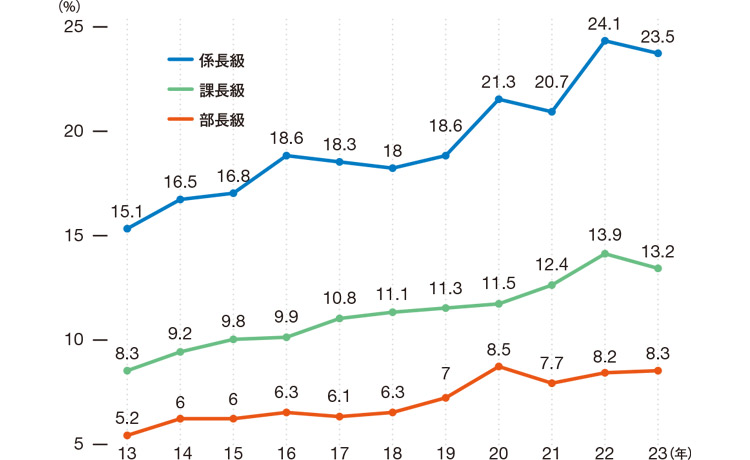

女性管理職比率の経年推移(企業規模100人以上)  出所:厚生労働省「令和5年版働く女性の実情」

出所:厚生労働省「令和5年版働く女性の実情」

浜田:総合職の女性は家庭を諦め、男性と同等の長時間労働に耐えれば、まだ男性と同じような仕事ができる機会がありましたが、一般職女性にはそれすらもありませんでした。均等法が生み出した日本独自のコース別人事制度は、今も一部の企業に残っていて、男女間賃金格差の元凶といわれます。2022年に従業員301人以上の企業に男女賃金格差の開示が義務付けられたことで、女性の賃金が男性の半分という企業も明らかになり、ようやく制度の見直しに着手し始めた企業もあります。

上野:コース別人事制度は企業が無傷で均等法を乗り切るための工夫でした。女性本人の自己決定で一般職を選んだことにされ、最初から昇進の道が閉ざされました。自分が指導していた後輩の総合職男性に、給与もポストもどんどん追い抜かれていくという話を一般職女性からよく聞きました。女性リーダーが育たないのは、女性の意識に問題があるという管理職もいますが、女性の意欲を冷却してきたのは一体誰なのか。そんな発言をする管理職自身の責任が問われるべきではないのでしょうか。

両立支援制度は充実した 次は平等な配属の実現を

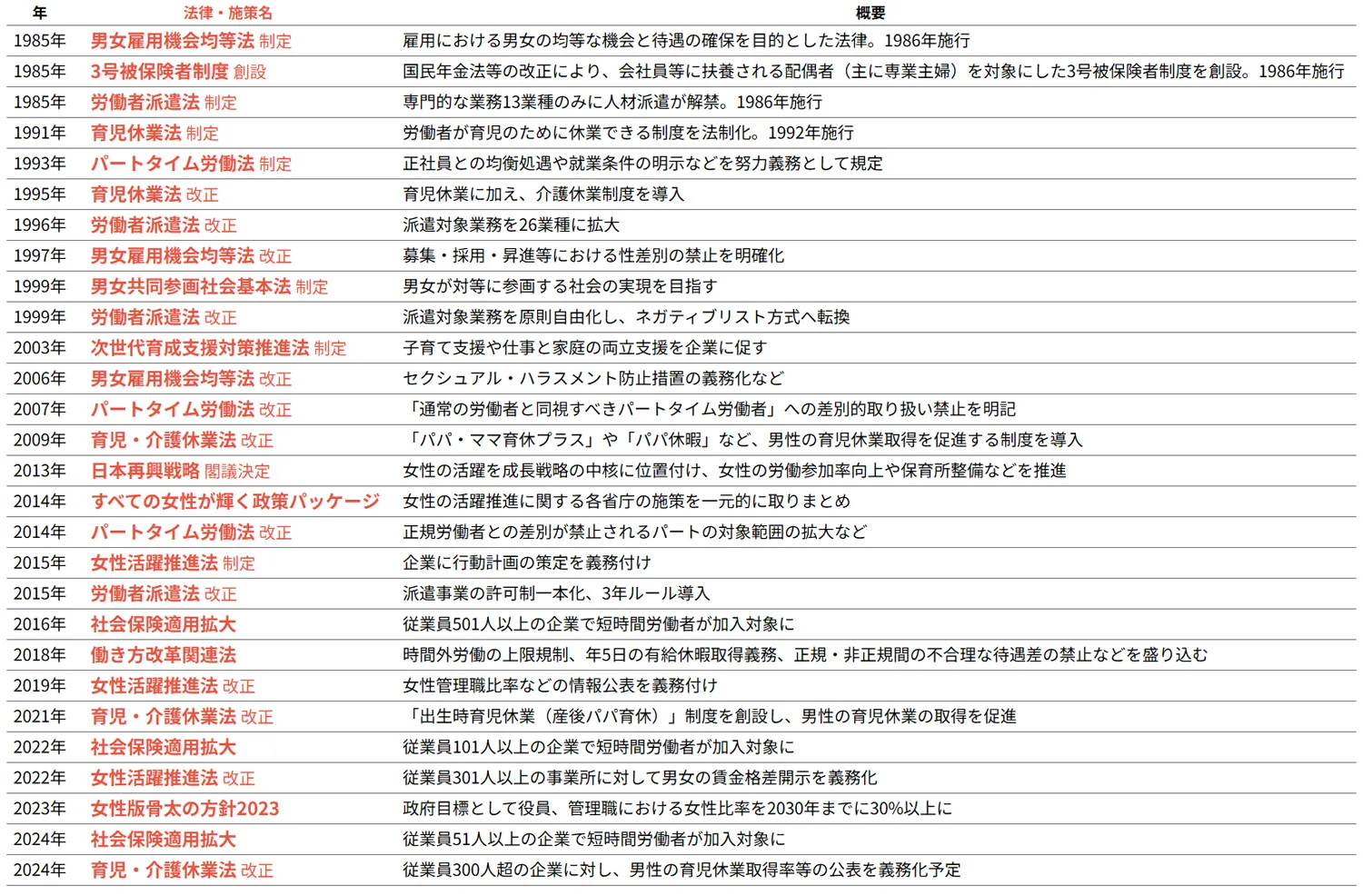

女性関連の法制度、政策40年の歴史 ※クリックして拡大 出所:編集部作成

出所:編集部作成

浜田:制度面では、徐々に育休や短時間勤務が導入され、両立しやすい環境は整ってきました。2000年代に入り、子育てしながら働くことが定着しましたが、今後は育休から復職した女性たちがキャリアを積んでいけるかが重要だと思います。

短時間勤務制度ができて働き続けやすくなった一方、制度を利用することでマミートラックに乗ってしまい、その後のキャリア形成が難しくなっています。実際に制度を利用するのは主に女性なので、性別役割分業がむしろ強化されているとも感じています。

上野:本来、責任ある仕事と長時間労働は関係ないのに、短時間勤務になると戦力外とされ、責任のある仕事を任せてもらえなくなる。その結果、環境に適応して意欲を低く調整した人だけが残り、意欲の高い女性は能力があってもやる気をくじかれて排除されていくという構図ができてしまいました。女性の昇進を妨げている最大の要因は「管理職の長時間労働」であることも研究で実証されています。

一方で、男性の働き方は変わっていない。男性の働き方がどれだけ過酷かわかっているから、「育休世代」の女性は最初から夫を育児戦力としてあてにしないこともわかっています。

浜田:男女総合職を対象とした調査で、同じ学歴で同じ会社に入社した理系出身の夫婦へのインタビューでは、出産後は妻のほうがキャリアを諦めていました。その理由は、「夫のほうが綺麗なキャリアを歩んでいるから」でした。

その調査で興味深かったのは、マミートラックから抜け出したきっかけについてです。私は「夫」との家事・育児分担がポイントではないかと思っていたのですが、実際には夫以上に影響があったのは「上司」でした。上司の後押しがあったり、自分から上司に働きかけたりしたこと、さらにフルタイム勤務に戻したことが大きかった。これまで会社側は「子育てとの両立が大変だから」と女性たちに過剰に配慮しチャンスを奪ってきましたが、「今は大変かもしれないけれども、あなたならもっとできる」と期待して任せることが大切だと感じました。

上野:女性の活躍を阻むものは、職場のど真ん中にあると実証した研究があります。総合職で採用した男女SEの10年後を比較してみると、給与もポストも大きな差が開いていました。それは配置が違うからです。女性は保守・点検業務が中心で、男性には新規プロジェクトを任せる。これでは差がつくのも当然です。

浜田:出産前に昇進・昇格や大きな部署異動を経験している、つまり若いうちから一皮むけるような経験をしている女性は、出産後もキャリアに前向きであることもわかっています。ところが実際に20、30代で一皮むける経験をしているのは圧倒的に男性が多いのです。

組織への忠誠心ではなく 個人を評価する人事管理に

上野:企業は女性を「帝王学コース」に乗せるつもりがない。経済合理性で考えるとおかしな話です。おそらく彼らには、経済合理性よりも優先したい守るべき価値があるのでしょう。私の目からは、それはホモソーシャルな組織文化の維持だと思えます。その居心地の良さから、異分子を排除したいのではないかと。

浜田:そう思います。特に40代以上は、かなりその傾向が強いのではないでしょうか。

上野:問題は、ジェンダーステレオタイプに基づく男性のホモソーシャルな組織文化のなかで人事管理のノウハウが蓄積されてきたことです。どんぐりの背比べのような均質性の高い集団のなかで競わせて、そこで勝ち抜いた人だけが出世していくというやり方が染み付いている。そこに異質な人が入ってくると、個別に能力や意欲を評価しなければなりませんが、経験がないから個別処遇や個人評価ができないんですね。

浜田:その意味でもジョブ型は女性にとってはプラスの要素が多いと思います。従来のメンバーシップ型は、組織への忠誠度が問われますから。

上野:まさにそうですね。経済合理性以上に、企業が重視しているのが組織ロイヤリティです。だから企業と半身でしか関わらない女性は信用できないメンバーとして、ボーイズクラブに入れてもらえない。

浜田:最近は家庭に半身を置く男性も増えてきました。これからは半身の人もメンバーとして受け入れ、年功や忠誠度ではなく、個別評価できる人事制度に変えていく必要があります。

上野:定年まで勤め上げる女性も増えてきて、「これからは女性も定年後の生き方に悩む男性と同じ道をたどる」と言った人がいましたが、私は定年後にバーンアウトした女性を1人も知りません。私は、男性も女性も企業と半身で関わるのが人として真っ当なあり方だと思っています。私生活を犠牲にして一体化するような滅私奉公の働き方を求めるのは間違いです。企業は人間のためにあるので、人間が企業のために存在するわけではありません。

浜田:男性のあいだでも若い世代では転勤や長時間労働を望まない人が増えています。昔と違って彼らは「合わない会社なら辞める」という選択肢を持っている。企業も変わらざるを得ないでしょう。

では何から始めるか。ジェンダーギャップ指数ランキングで15年連続世界一のアイスランドでは、2000年に男性の育休制度を徹底、2010年にクオータ制を導入し、2018年には同一労働同一賃金を実現しています。私はこの順番が肝だったと考えています。つまり性別役割分業を解消し、男性も当たり前に育休を取る世界になると、男性の家事・育児能力が上がっただけでなく、採用・登用における男女差別がなくなったと聞きました。そのうえでクオータ制を導入し、女性幹部がようやく増えてきたと。クオータについては賛否ありますが、上野先生はどうお考えですか。

上野:私はクオータ制に賛成です。そう言うとすぐに「逆差別だ」と反論してくる人もいますが、目標を設定しなければ達成度が測れませんし、そもそもやる気がないと思われても仕方ない。実効性のない制度に意味はありません。

浜田:私もそう思います。これまでずっと女性を育ててこなかったのですから、過渡期の今は早回しで育成・登用に取り組まなければならない。数値目標があると、その人を何年後にどのポストに就けるかを意識して育成するようになると思います。

上野:それだけでなく、管理職になった女性が、仕事のおもしろさを発信することも大切だと思います。ポジションが上がると、ヒト・モノ・カネを動かす裁量権のスケールが変わります。多くの女性は経験がないから、そのおもしろさがわからないだけなんです。だからこそ、女性管理職はもっとポジティブに情報発信してほしいですね。

Text=瀬戸友子 Photo=今村拓馬

上野千鶴子氏

東京大学名誉教授認定/NPO 法人ウィメンズアクション/ネットワーク(WAN)理事長

京都大学大学院社会学博士課程修了。平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部客員研究員、京都精華大学助教授などを経て、1993年東京大学文学部助教授(社会学)、1995年東京大学大学院人文社会系研究科教授。2011年から現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ