Works 190号 特集 本気の 女性リーダー育成

女性社外取締役「バブル」終わらせよ 経験者が語る実態と課題

「女性活躍」のかけ声を背景に、女性社外取締役があたかも「バブル」の様相を呈している。企業はふさわしい人材を任命できているのか。自身も社外取締役の経験を持ち、『女性社外取締役のリアルガイド』の編著者でもあるデロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー、パートナーの大塚泰子氏に実態を聞いた。

Photo=今村拓馬

Photo=今村拓馬

女性社外取締役というのは「女性」で「社外」という二重のマイノリティの存在です。

男女問わず、まずは「社外」という時点で、圧倒的にアクセスできる情報は限られます。日本企業はもともと「同じ釜の飯を食う」という同質性を重視しがちで、議論することにも慣れていない。そのため社外の人間が質問すると、しばしば防御的な姿勢を取りがちで、「うちのやり方はこういうもの」「社外の人に言ってもわからない」という反応が返ってきやすいのです。

さらに「女性」としての苦悩という意味では、たとえば、私が約20年間の経営戦略コンサルティングの経験をもとに質問しても、圧倒的多数の取締役メンバーの男性から「あなたは女性だから、DEIの観点から話している」と受け止められてしまうこともしばしばありました。男性側に「女性目線」というバイアスを外してもらい、経営目線に立った自身のバリューを出していくことは本当に難しいことでした。

今振り返ると、社外取締役として自身のバリューが出せなかったのは、「女性であること以外に、私が専門知識を生かせる分野は何か」を就任直後のタイミングで、全取締役と丁寧にコミュニケーションを取れていなかったのも一因だったと思います。

複数の女性社外取締役に聞いたところ、企業が示したオファー理由について納得している人はいませんでした。全員が「企業は『スキルマトリックスに従って探した』と言うが、それは後付けにすぎず、結局は『女性だから』という理由で選ばれたのではないか」と感じていたのです。

政府が「女性版骨太の方針2023」のなかで、2030年までにプライム市場上場企業の女性役員比率30%以上という数値目標を示したこともあって、女性社外取締役の需要が高まり、「バブル」のような現象が起こっています。なかには、何社も社外取締役を兼任している人もいます。

中核人材育成で大きな男女差 経営経験のある女性も限定的

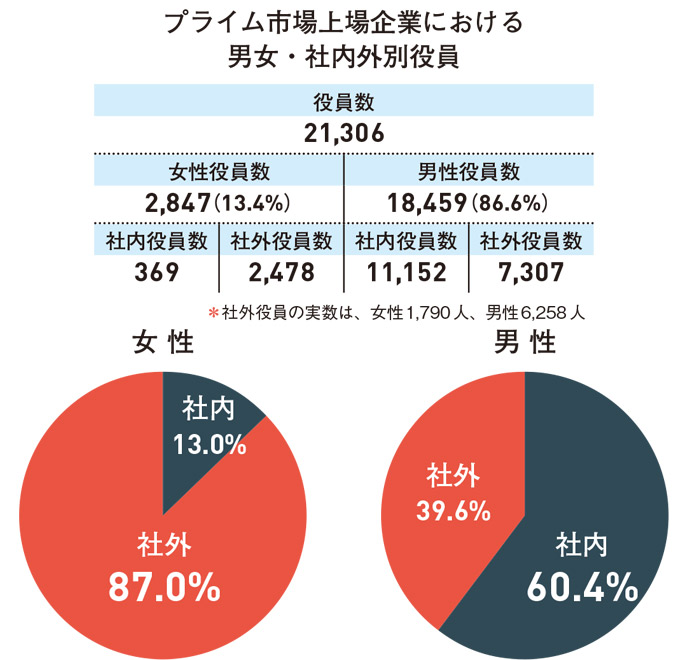

注:2023年7月末時点

注:2023年7月末時点

出所:内閣府男女共同参画局「企業における女性登用の加速化について(令和5年11月27日)」をもとに大塚氏作成

日本企業が同質性から脱却して異なる視点を取り入れるために、女性の登用は必要不可欠です。女性のなかにはキャリアのゴールとして社外取締役を目指す人もいます。それ自体は否定するものではありませんが、まるで「数合わせ」のように見える昨今のバブル現象には違和感も覚えます。

女性社外取締役バブル現象が起きる理由は主に2つあります。1つは日本企業が社内の女性という人材を育ててこなかったから。日本企業の現状に目を向けると、プライム市場上場企業の女性役員比率は13.4%(2023年7月末時点)で、目標の「30%以上」に到底及びません。しかも男性役員の60.4%が社内登用であるのに対し、女性役員の社内登用は13.0%のみです(左図)。社内の中核人材を育成する際に多様性が確保されてこなかったため、社内登用に関して男女で大きな差が生じており、社内の女性役員候補の育成が課題となっています。

もう1つには、社外を見渡しても、役員候補になり得る女性の分母が多くないことが挙げられます。

2021年のコーポレートガバナンス・コード改訂で「独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである」と記載された影響もあり、最近では、事業会社の経験がある女性が社外役員に就く事例が増えてきました。一都三県の上場企業における女性社外役員の3割以上が、事業会社(金融以外)の経験者です(プロフェッショナルバンク、2025年3月末時点)。今後も経営経験がある女性が求められる傾向は続くとみられ、事業会社でも執行役員レベルの女性を増やしていかないと、社外役員候補となる分母が増えていかないことは明白です。

就任したら何ができるかを自問し 四半期に1回程度スキル棚卸しを

本来、社外取締役とは企業戦略や財務・会計、人材マネジメント、内部統制、投資家との対話など、広い経営の視座が求められる役職で、対応を誤れば株主や第三者から賠償責任を問われることもあります。「月1回の取締役会に出席して座っていれば、多額の報酬が得られる仕事」と捉える人がいたとしたら、その認識は間違っています。

社外取締役に求められるのは、経営者の前向きな意思決定を積極的に後押しすると同時に、社長などに遠慮せず自分が「正しい」と思うことを発言すること。収入のベースとなる本業を持たず、社外取締役の収入のみで生計を立てるとなると、取締役会で異論を唱えて社長に嫌われることが怖くなり役割が果たせません。社外取締役を目指す女性には、収入の多寡ではなく、就任したら自分に何ができるのかを、よく自問してほしいと思います。

女性の皆さんにお勧めしたいのは、自律的にキャリアを作っていくために、四半期に1回程度「私はこれが得意だ」というスキルの棚卸しをすること。もし自分に足りない知識があると思うのなら、研修や講座を通じて専門知識を身につけていけばいいし、あとはチャレンジすればポジションが人を作ってくれることもあるのです。女性社外取締役の多くは「自分が道を切り開くことで、後進の女性たちにつなげたい」という女性ならではの思いを持っていると聞きます。自分のためだけではなく、株主のため、会社のため、後進の女性のために学び続け、成長し続けてもらいたいと願っています。

企業には、女性社外取締役の登用にあたって、候補となる女性にどんなスキルを期待するのかをあらかじめ明示し、ミスマッチを減らしてほしいです。取締役会で何を議論するかも重要です。デロイトトーマツが実施した「コーポレートガバナンスに関するアンケート調査結果2017年版」によると、「取締役会での議論が不足している」分野として「中長期経営戦略」を選択したのは、連結売上高5000億円以上の企業で37%、同5000億円未満の企業では40%に上りました(いずれも複数回答)。日々のオペレーションに関する報告は経営会議ですればよいのですから、取締役会では、中長期経営戦略など経営の根幹に関わる内容について議論する時間を増やし、社外取締役の経験や能力を活用してほしいです。

Text=川口敦子 Photo=大塚氏提供

大塚泰子氏

デロイト トーマツ

ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

サステナビリティアドバイザリー統括

京都大学法学部卒業後、グローバル総合系コンサルティングファームなどで約20年の経営コンサルティング経験を持つ。編著書に『女性社外取締役のリアルガイド』(BOW&PARTNERS)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ