Works 190号 特集 本気の 女性リーダー育成

女性の「賃上げ」こそ経済再生のカギ 矢田稚子・元首相補佐官に聞く

男女の賃金格差はなぜ生じるのか、どうすれば格差は解消されるのか。企業の人事担当や労働組合の専従役員、参院議員を経て、2025年3月末まで岸田内閣、石破内閣で首相補佐官(賃金・雇用担当)を務めた矢田稚子(わかこ)氏に聞いた。

男女雇用機会均等法が制定されて2025年で40年を迎えますが、女性の管理職はいまだに1割程度。日本における男女賃金格差は、欧米主要国と比較すると依然として大きい。

男性の政治家は「賃金に差があるのは当たり前。だって女性は辞めるでしょ」と言うのですが、それは違います。なぜ女性が仕事を辞めざるを得ないのか、そして一度辞めるとなぜ正社員として復職できず、多くの場合、非正規という選択肢しかないのか、その背景まで深掘りしないと問題は解決に向かいません。

私は2023年、岸田首相から首相補佐官を拝命しました。岸田さんには賃上げへの強い意思があり、それも一度限りでなく継続した賃上げの実現を標榜していました。そこで私は「賃金全体を引き上げるなら、男女賃金格差を解消すべきです。女性活躍は、マクロ経済政策そのものです」と進言し、あるデータをお見せしました。

そのデータは、35~44歳で配偶者がいる有業者の年収を学歴別に見たもので、大卒男性で年収が200万円以下なのは2%ですが、大卒女性では36%。年収400万円以下だと66%にもなります。岸田さんは驚いて数字を二度見され、「眠れる女性の資産を活用せずして、日本経済再生は成し遂げられないのではないでしょうか」という私の説明に耳を傾けられました。

その後、私が座長として省庁横断で立ち上げた「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」では、女性の出産後の働き方によって、世帯の生涯可処分所得にどのような差が生じるかを試算しました。出てきた数字は衝撃的でした。

女性が出産離職後に再就職しないケースでは、出産後も正社員として就労を続けるケースと比べて、世帯の生涯可処分所得が1億6700万円も低かったのです。「年収の壁」の範囲内で働くケースでも、正社員として働き続けるケースと比べて1億4000万円の差があり、政府内でも「こんなに違うのか」という反応がありました。

これまで女性誌などでは「年収の壁」を越えて働くと「損をする」かのように喧伝され、パートで働く女性の多くは「壁」を越えないように就労調整してきました。ところが政府の試算では、夫の配偶者手当や配偶者控除額は微々たるもの。きちんと検証もせず「お得」という思い込みで、女性は外で働く時間を抑制してきたのです。日本経済にとっても、女性自身にとってももったいない話で、女性に働く意思があるのなら、せっかくの能力とスキルを社会で発揮してもらうほうが得策です。

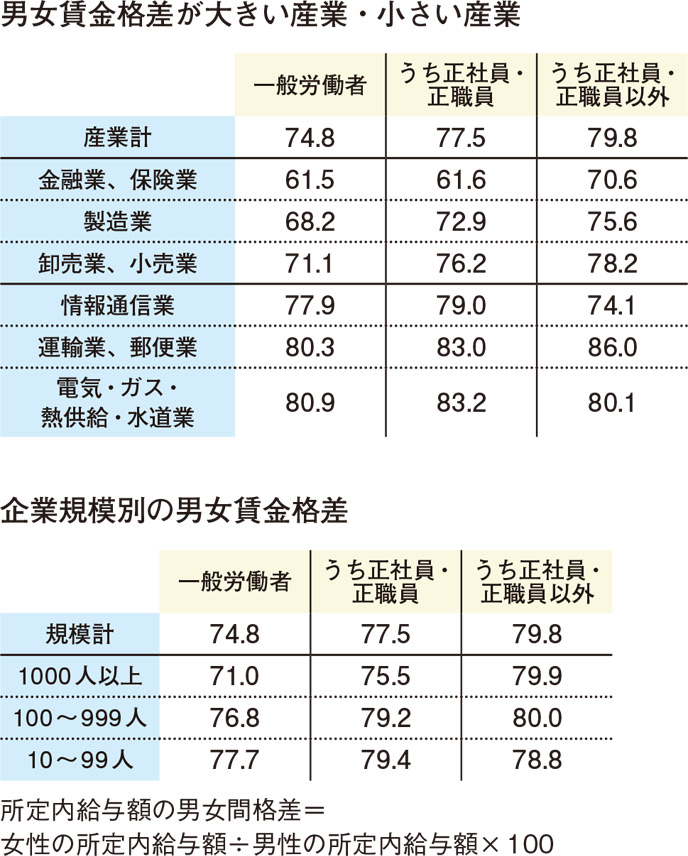

男女賃金格差が大きいのは 金融・保険、小売など5業種

出所:女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム報告(2025年)

女性活躍推進法に基づき、2022年から従業員301人以上の企業に対して男女の賃金格差の開示が義務付けられたので、プロジェクトチームは、格差が大きい業種や地域も洗い出しました。

格差は業界によってかなり差があり(左図)、さらに細かい分類で比較的大きいのは金融・保険、食品製造、小売、電機・精密、航空運輸の5業種でした。これらの業種では、「働く持ち場や、その人の特性に応じた」という名目で従業員を総合職と一般職・地域限定職のようにコース別に分けた人事管理をし、賃金体系も違います。問題はそのコースが性別によって偏っているという点です。特に格差の大きい業界団体には、2025年夏までに、改善に向けたアクションプランの作成をお願いしています。

男女の賃金格差は地域によってもかなり違いがあります。私たちの調査によると、栃木県、茨城県、長野県、東京都、愛知県が、特に男女の賃金格差が大きいことがわかりました。

「やりたい仕事がない」「賃金が低い仕事しかない」と女性が感じて、地域を出れば、男性の人口比率が高くなり未婚率が上昇し、少子化が加速するという負の連鎖が起きかねない。地方創生を重視する石破首相が、地元の鳥取県で2024年11月に開かれた「日本創生に向けた人口戦略フォーラム」で、賃金格差を是正する必要性について言及されたのは、この事態を深刻に受け止めてくださったからだと感じています。

企業の女性活躍の取り組み可視化 従業員101人以上にも開示拡大

私たちは専門家への聞き取りを通して、男女賃金格差の大きな要因は「役職」「勤続年数」「学歴」と結論付けました。解決するべき問題は山積みですが、近年の法改正によって、企業の取り組みについては可視化が進んでいます。

現在、従業員301人以上の企業に義務付けられている男女賃金格差の開示は、対象が101人以上に拡大される方向で、中小企業の取り組みも可視化されるようになります。厚生労働省では男女の賃金格差を簡単に調べることができるツールを開発し、公開しました。同省の「女性活躍推進企業データベース」には企業の取り組み状況や、女性管理職比率が高い企業ランキングが掲載されており、就活生や転職希望者が関心のある企業について調べることも可能です。

私は高校卒業後、入社した松下電器産業(現パナソニック ホールディングス)で電話交換手から始め、人事部門や労働組合専従役員を務めました。自分自身の経験から、女性が家電の開発やデザインに関わると、男性にはない新しい視点が入り、イノベーションが生まれやすくなると感じており、女性も機会さえ与えられれば、能力を発揮できるはずだという思いがあります。

私が願うのは、男女ともに、その人らしくあるために自己効力感を持ち、各自の能力を発揮する社会になっていくこと。その実現のためには、「女性は理系に向いていない」などのアンコンシャス・バイアスが、家庭や教育を通じて次世代に引き継がれないことが重要です。これまで首相補佐官として、男女賃金格差の解消を目指して、いくつかの仕掛けを作りました。それらが広く知られ、社会で活用されてほしいと思います。

Text=川口敦子 Photo=矢田氏提供

矢田稚子氏

元首相補佐官(賃金・雇用担当)

高校卒業後、松下電器産業(現パナソニック ホールディングス)勤務を経て、2016年、民進党から比例代表で参院議員に初当選。国民民主党の副代表を務め、2023年、次期参院選への不出馬を表明。同年、第2次岸田内閣(第2次改造)の首相補佐官。2024年10月発足の石破内閣で再任後、2025年3月末に退任。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ