テレワーク普及には労働者代表が有効だ 玄田有史

テレワーク普及には労働者代表が有効だ 玄田有史

新しさを出そうとするとき、これまで大切にしてきたものの価値をいかに見直すかが、問われることもある。

労働組合など、労働者を代表してその権利と利益を守る組織や手段は、今や多くの職場で機能しているとは言い難い状況がある。リクルートワークス研究所は、2020年6月末から7月初めにかけて「全国就業実態パネル調査2020 臨時追跡調査」(前年12月時点で就業していた20~60歳が対象)を実施した。緊急事態宣言の発出時、労働者の利益を代表して交渉してくれる組織がある、あるいはそのような手段が確保されていたと回答したのは、全体の17%にすぎなかった(注1)。

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に新しい働き方の根幹となることが期待されるテレワークの推進は、この労働者代表がひとつのカギを握っている。

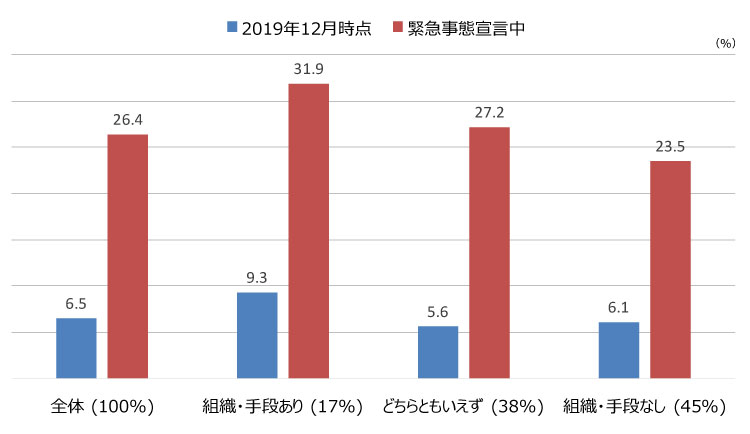

前出の臨時追跡調査と今年1月に行われたオリジナル調査を接合してみると、実は昨年12月時点で既にテレワークを実施していたのは、労働者代表がない場合には6.1%だったのに対し、ある場合には9.3%と、わずかではあるが差が生じていた(注2)。緊急事態宣言期間中、労働者代表の有無にかかわらず、テレワークを実施した割合は増えたが、その増え方は、労働者代表のあるほうが突出している。代表がない場合には23.5%と、半年前に比べてテレワークの実施割合の伸びは17.4%だった。その一方、労働者代表がある場合には31.9%に達し、22.6%も高まっていたのである(以上、図表1)。

図表1 労働者の利益を代表・交渉する組織・手段の有無とテレワークの実施状況

注 テレワークの実施は、1週間のうち少しでもテレワークの実施時間があった(0時間でなかった)割合。緊急事態宣言中は2020年4月16日~5月14日の期間。

他にも臨時追跡調査によると、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、仕事に関して変化したことのうち、職場からテレワークを推奨された割合は、労働者代表がない場合には16.1%にとどまった。それに対し、労働者代表がある場合には27.4%と、10%pt以上の開きがみられた。ちなみに時差出勤を推奨された割合も、労働者代表がある場合のほうが、ない場合よりも高かった。

テレワークによる在宅勤務やリモートワークが広がると、個々の働き方はどうしても分断化され、見えにくくなる。そうなると、みんなが仕事に同じような不便や不都合を感じていたとしても、なかなか上司や人事担当者などに伝わらず、改善しないままの状態が長く続くことも考えられる。

そのとき、労働者を代表する組織や手段があって、個々の悩みや苦情を汲み取り、その解決を一括整理して会社に要望することができれば、状況は改善されやすく、気持ちよくテレワークに取り組むことも可能になる。特にテレワークを専門職や管理職以外にもあまねく広げようとすれば、集団交渉の仕組みは欠かせない。会社としても、労働者代表が個々の問題や課題をまとめて交渉してくれたほうが、取り組みやすい面もある。

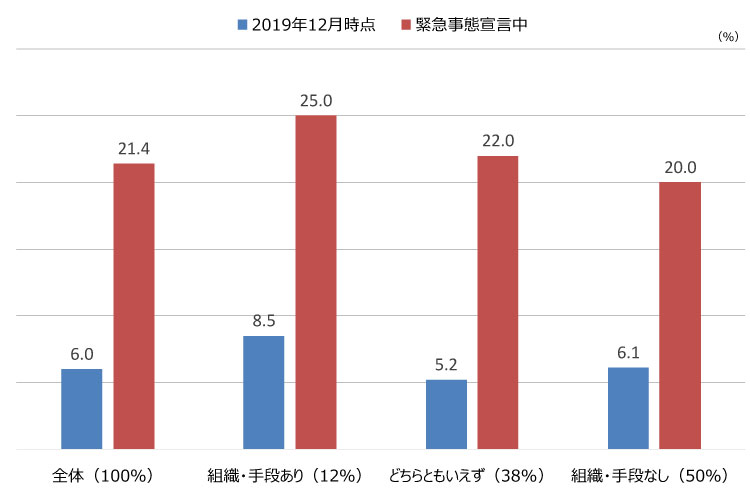

さらに企業規模別にみると、従業員1000人以上の民営企業では、労働者代表の有無に関係なく、テレワークは比較的実施されてきた。それに比べると、従業員1000人未満の民営企業では、労働者代表のあることが、テレワークの実施により有効であることが見て取れる(図表2)。

図表2 労働者代表とテレワークの実施割合(従業員1000人未満の民営企業)

テレワークには個別人事管理の徹底が不可欠だが、それを補完する労働者代表による集団的交渉の仕組みがあってこそ、より円滑に機能することは、ぜひ知っておくべきだろう。

注1:ウェイトバックあり。以下同様。残りは労働者を代表する組織・手段なしが45%、どちらともいえないが38%だった。

注2:2019年12月から2020年4月にかけて転職・退職した場合を除く。

玄田有史(東京大学社会科学研究所 教授)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。