緊急事態宣言下でテレワーク移行を可能にした要因 萩原牧子

緊急事態宣言下でテレワーク移行を可能にした要因 萩原牧子

緊急事態宣言下のテレワーク実施状況は、エリアや業種によって大きく異なるが、同じエリアや業種内でも差があるということが確認できた(コラム「緊急事態宣言下 テレワークはどこで進んだのか」)。

本コラムでは、緊急事態宣言下でテレワークを可能にした要因を、探索的に分析していく。

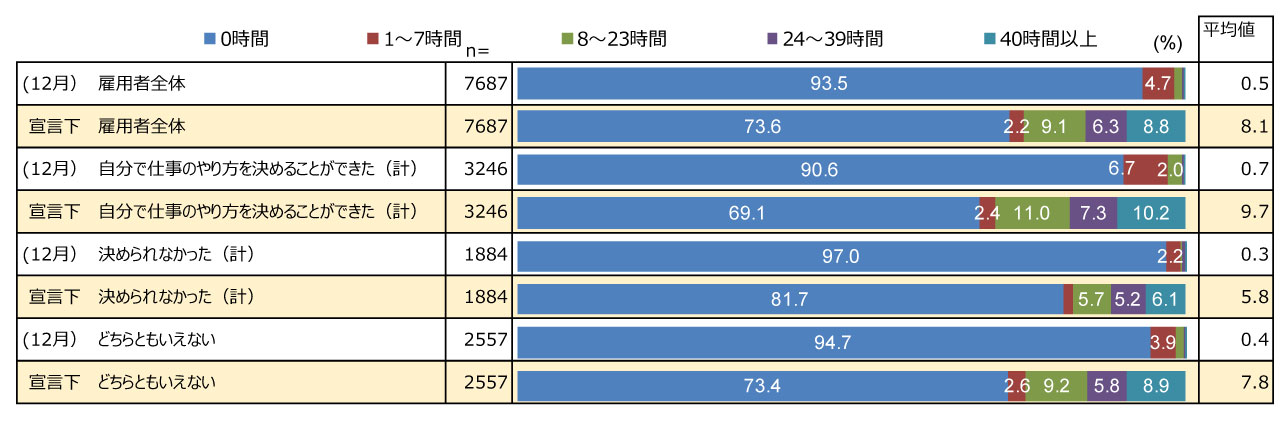

まずは、担当する仕事について「自分で仕事のやり方を決めることができたか、否か」で、新型コロナウイルス感染症流行前(2019年12月時点)と緊急事態宣下での1週間のテレワーク時間を比較してみた(図表1)。

自分でやり方を決めることができたほうが、宣言下のテレワークが行われていることがわかる。いちいち誰かの承認を取らなければ仕事が進められない状態では、テレワークに移行することは難しい。自分自身で判断して進められるように、仕事がアサインされていることが、テレワークを可能にするひとつの要因になる。

図表1 1週間のテレワーク時間の変化(2019年12月時点と緊急事態宣言下の比較)

※クリックで拡大します 注)集計対象は12月時点の仕事継続者かつ雇用者(どちらか一方でも休業した者を除く)、ウエイト(XA20TC)集計、2%未満の数値は非表示

注)集計対象は12月時点の仕事継続者かつ雇用者(どちらか一方でも休業した者を除く)、ウエイト(XA20TC)集計、2%未満の数値は非表示

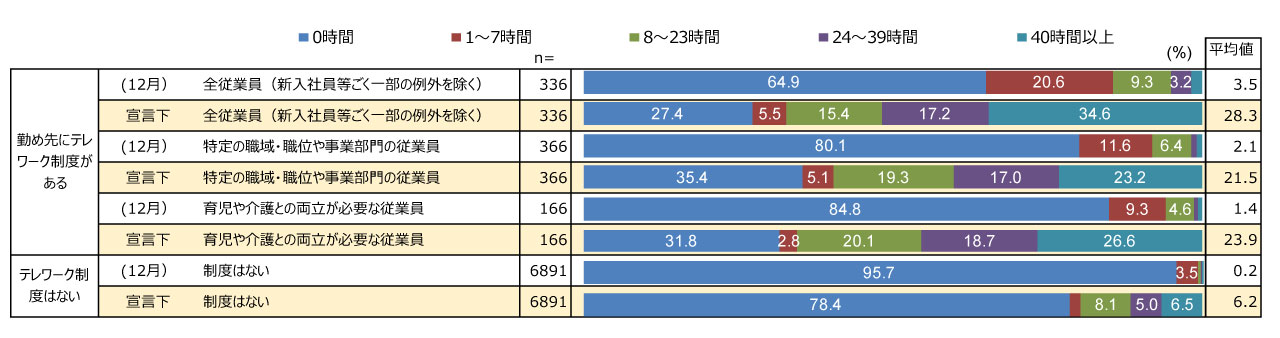

次に、緊急事態宣言前から勤務先にテレワーク制度があったのか否か、そして、制度があった場合は、その対象者の違いによって、テレワーク移行状況が異なるのかをみてみる。

図表2をみると、勤務先にテレワーク制度があった場合に、緊急事態宣言下のテレワーク実施割合が大きく高まっていることがわかる。さらに、テレワーク制度の対象者が、特定の領域や職位に限定されていたり、あるいは、育児や介護との両立が必要な従業員に限定されていたりする場合よりも、全従業員が対象であったほうが、緊急事態宣言下でのテレワーク実施割合の高まりが大きく、また、40時間以上(週5日終日テレワーク状態)の割合も34.6%と高いことがわかる。

図表2 テレワーク制度の有無と1週間のテレワーク時間の変化

(2019年12月時点と緊急事態宣言下の比較)※クリックで拡大します 注)集計対象は12月時点の仕事継続者かつ雇用者(どちらか一方でも休業した者を除く)、ウエイト(XA20TC)集計、2%未満の数値は非表示

注)集計対象は12月時点の仕事継続者かつ雇用者(どちらか一方でも休業した者を除く)、ウエイト(XA20TC)集計、2%未満の数値は非表示

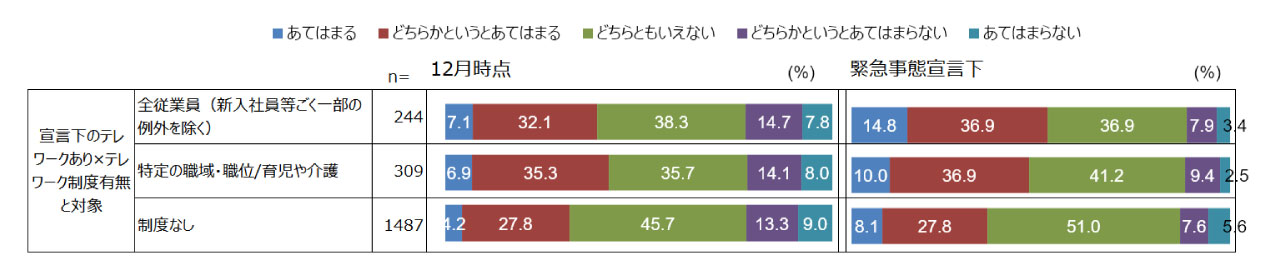

特定の誰かのためではなく、誰もがテレワークをすることを前提にした制度の場合は、すべての人にテレワークに必要なツールが整えられるだけでなく、働いている姿が見えることを前提としてきたマネジメントの在り方や評価制度などが見直されている可能性がある。図表3をみると、職場に全従業員を対象にしたテレワーク制度があった場合は、緊急事態宣言下でテレワークをしていても「自分の働きに対する正当な評価を得ていた」という項目に対して、「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」と回答する割合が高くなっていることがわかる。

図表3 テレワーク制度の有無と「自分の働きに対する正当な評価を得ていた」に対する回答(2019年12月時点と緊急事態宣言下の比較)※クリックで拡大します 注)集計対象は12月時点の仕事継続者かつ雇用者(どちらか一方でも休業した者を除く)、ウエイト(XA20TC)集計、2%未満の数値は非表示

注)集計対象は12月時点の仕事継続者かつ雇用者(どちらか一方でも休業した者を除く)、ウエイト(XA20TC)集計、2%未満の数値は非表示

テレワークで働く人の不安のひとつとして挙げられるのが、「働いている姿が見えない状況下で、正しく評価してもらえるのか」である。ツールといった環境面だけでなく、これまでのマネジメントや評価制度の在り方まで見直されるかどうかは、今後、テレワークという働き方を継続させるための重要な要素になることは間違いない。

次のコラムでは、テレワークの継続にとって重要なその他の要素である、労働時間と生産性について、検証する。

萩原牧子(リクルートワークス研究所/調査設計・解析センター長)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。