Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

国際比較で見る日本の雇用の現状と本質的な課題とは

多くの日本企業が時代の変化に合わせて日本型雇用を修正しようと模索し続けてきたこの30年。現代の「日本の雇用」の、今なお残る課題とは何か。リクルートワークス研究所が7カ国の30~40代・有業者を対象に実施した調査「Global Career Survey 2024」(以下、GCS)から、その実態が浮かび上がってくる。

「日本の雇用」の現在地 目指すことと現実にギャップ

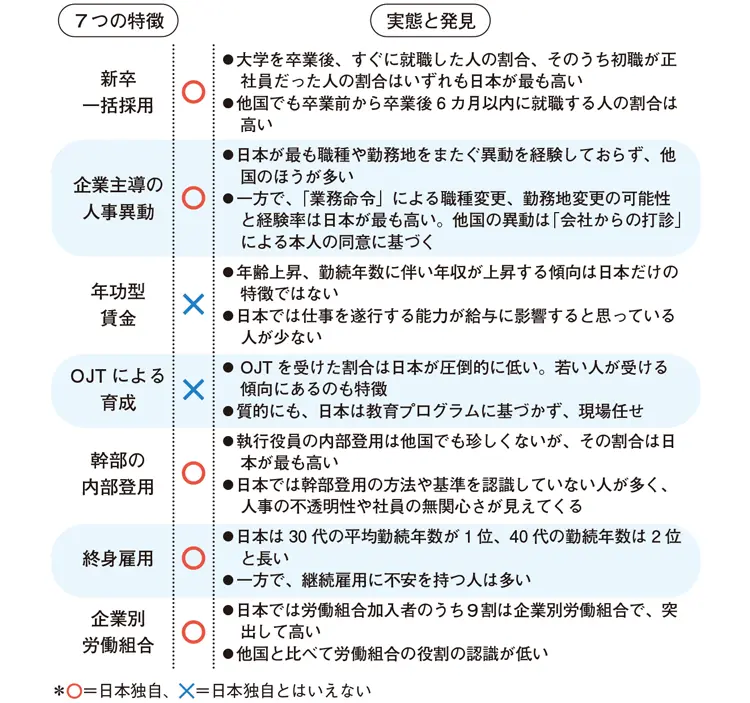

新卒一括採用、企業主導の人事異動、OJTによる育成、終身雇用など「日本型雇用」の特徴は、どれほど日本独自のものなのか。それを明らかにしようとしたのが、GCSの多国間比較だ(下図)。「日本型雇用の特徴といわれてきたものと現在の日本の雇用の実態には、いくつかの乖離も見られました」と説明するのは、調査・分析を担当した主幹研究員の萩原牧子だ。

1つは、年功型賃金。これは他国にも見られる傾向であり、日本特有とはいえない。「むしろ日本は、年齢による賃金の上昇幅が他国よりも小さい傾向が見られました。さらに、仕事を遂行する能力と賃金との関係を実感できていない人が多いことも特徴的です」(萩原)

もう1つは、OJTによる育成も「日本の強み」とされてきたが、受け手の側が「OJTを受けた」と実感している割合は、7カ国中で最も低い。

制度としては日本型雇用の構造を保っていても、その恩恵が実際には享受されていないことも浮かび上がった。たとえば、日本では企業主導の人事異動が相対的に多いにもかかわらず、職種や勤務地をまたぐ異動経験を持つ人の割合は最も低く、視界を広げ多様な経験を積むことができていない。加えて、日本は長期雇用の傾向が強い一方で、「将来も継続して雇用されると思うか」という問いに対して「不安がある」と答えた割合が最も高かった。「制度が目指すことと現実とのギャップが、日本の雇用の大きな課題だと思います」(萩原)

日本型雇用の7つの特徴は 他国と比較して日本だけの特徴か

自己啓発する人は5割以下。学ばない日本人

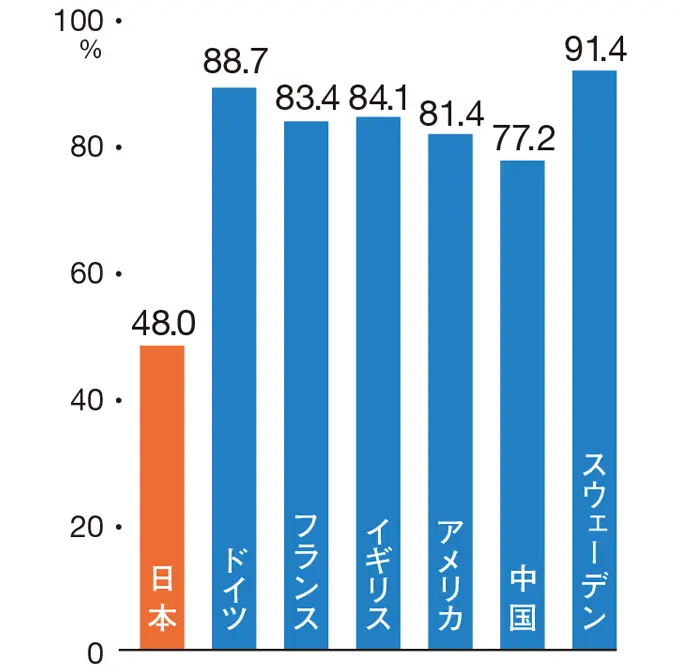

2023年の1年間で自己啓発を行った人の割合

日本型雇用が色濃く残るなかにあって、課題の1つが、日本企業で働く人々が「学ばない」ことだ。2023年の1年間に自己啓発に取り組んだ人は48.0%(右図)。欧米諸国はいずれも8割を超え、中国でも約8割が自己啓発に取り組んでいるのに対し、日本は大きく下回っている。

研究員/アナリストの山口泰史は、「日本企業では長らく、企業内で必要とされる企業特殊能力の育成が中心で、自己啓発によって得られる一般的スキルの習得が重視されず、個人が自ら学ぶ必要性を感じにくいのだと思います」と、説明する。先で見たようにOJTを受けた実感も乏しいことを踏まえれば、公私いずれの場においても「学んでいない」状況にある。

自己啓発を行っている人は、行っていない人に比べて、平均年収が11%ほど高く、「辞めても希望の仕事に就ける」とより考える傾向にあるなど、ポジティブな影響もデータから見えてきたという。「社員のスキルアップを通じた生産性の向上は、会社の成長に資する可能性もあります。企業は制度面でも自己啓発を促す環境づくりが求められます」(山口)

キャリア自律の意識が育っていない

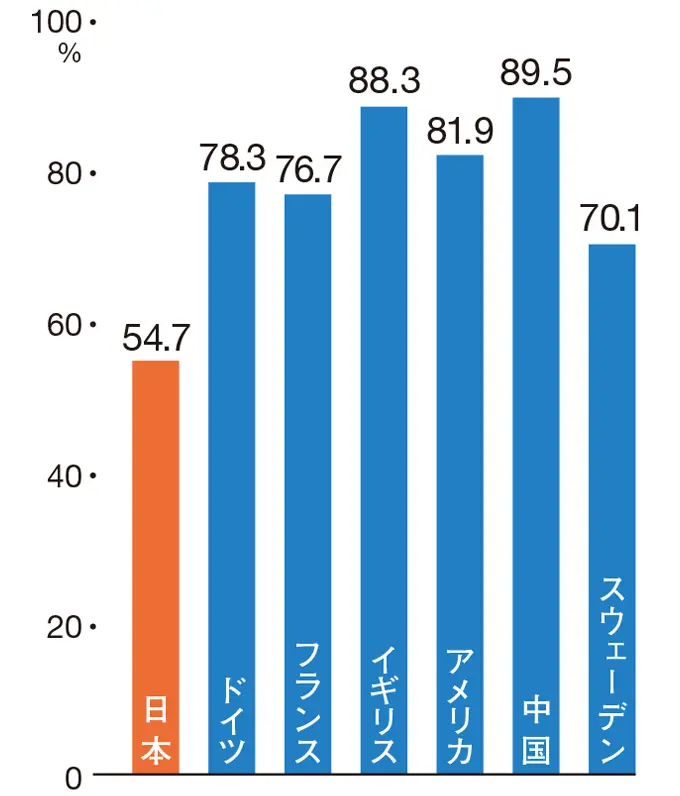

「自分のキャリアは自分で決める」割合

キャリア自律が叫ばれる昨今だが、実態はどうか。「自分のキャリアは自分で決める」という設問に「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」と答えた人の割合は54.7%と、他国の7~9割と比べて大きく見劣りする(左図)。

ただし細かく見ると、職種・勤務地ともに「本人が希望すれば変更はある」「会社側から打診され、本人が同意すれば変更がある」と回答した人のほうが、「本人が同意しなくても、業務命令で職種の変更がある」と回答した人より、それぞれ「自分で決める」が5%ポイント程度上回る。

新卒一括採用や企業主導の人事異動といった日本の慣行は、職務や勤務地の無限定性を前提としている。そのなかで、自らのキャリアを主体的に設計する意識は育ちにくい。キャリア自律を促すには、本人の意思を尊重する制度設計が必要になりそうだ。

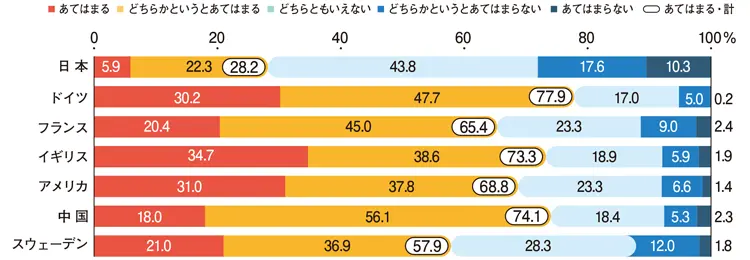

一度外れると戻れない、日本型雇用の「壁」

日本型雇用のなかにいる人々にも課題はあるが、一方でその枠組みから一度外れてしまうと、再び戻るのが難しいという厳しい現実も明らかになった。「今の会社を辞めても希望の仕事に就ける」という設問に対し、「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」の計は28.2%、「あてはまらない」が10.3%(下図)と、日本はリスク意識の高さが鮮明に出た。同様の調査で聞いた「一度離職して無職期間を経ても以前と同等の待遇で再就職できる」(同23.4%)も同じ傾向を示している。「他国の状況はまったく異なり、離職や無業がその後の選択に影響を与えるという発想があまりないと考えられます」(萩原)

上記の主観的データだけでなく、実態ベースのデータもこの傾向を裏付けている。学校卒業後に無業期間があると回答した人は有期雇用に就く確率が高まる、初職が有期雇用と回答した人はその後も有期雇用が多い、転職回数が多いほど有期雇用や年収の低さにつながっているなどの傾向が見られたのだ。

また、日本の雇用のなかで、今も割を食っているのは女性だ。「日本では性別による賃金格差が大きく、年齢・学歴・雇用形態・職種などの条件を男女でそろえても、その差は消えません」と、研究員の石川ルチアは指摘する。

「長期安定雇用」という名の“壁”は、かつては安心をもたらした。しかし現代においては、その枠の内と外で大きな断絶を生み、キャリアの選択肢を狭めてしまっているのだ。

「今の会社を辞めることになったとしても、希望の仕事に就くことができる」割合

調査目的 :個人の就業実態を通じて、各国の雇用システムを把握する

調査対象国:日本(1 都3 県)、ドイツ(全国)、フランス(パリ)、イギリス(ロンドン)、アメリカ(NY・CA)、中国(北京・上海)、スウェーデン(全国)

有効回答数:日本3,638、ドイツ583、フランス583、イギリス593、アメリカ580、中国701、スウェーデン558

調査期間 :2024 年2月26日~3月11日(フランス、スウェーデンは3月12日まで)

調査手法 :インターネットモニター調査

割付方法 :30代・40代の男女4グループに150名ずつ均等割付(日本のみ各700名)

Text=入倉由理子

萩原 牧子

「Global Career Survey」研究プロジェクト プロジェクトリーダー。大阪大学大学院博士課程(国際公共政策博士)修了。株式会社リクルートに入社後、企業の人材採用・育成、組織活性の営業に従事。2006年にリクルートワークス研究所に参画。首都圏で働くひとを対象にした「ワーキングパーソン調査」の設計や、全国の約5万人を対象にした「全国就業実態パネル調査」の立ち上げを経て、2019年から調査設計・解析センター長を務める。個人の就業選択や多様な働き方について、データに基づいた研究、政策提言を行う。公共経済学・労働経済学専攻。専門社会調査士。

石川 ルチア

デンバー大学修士課程(国際異文化コミュニケーション学)修了後、NPO勤務などを経て2014年に入所、2018年11月より現職。主な調査テーマは欧米の採用プラクティスやHRテクノロジー、コンティンジェント労働力。

山口 泰史

リクルートワークス研究所研究員/アナリスト。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、修士(教育学)。東京大学社会科学研究所・特任研究員、帝京大学高等教育開発センター・助教などを経て、2023年4月より現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ