Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

富士通に聞く/成果主義導入から試行錯誤の30年 ジョブ型・手挙げ徹底で構造を変革

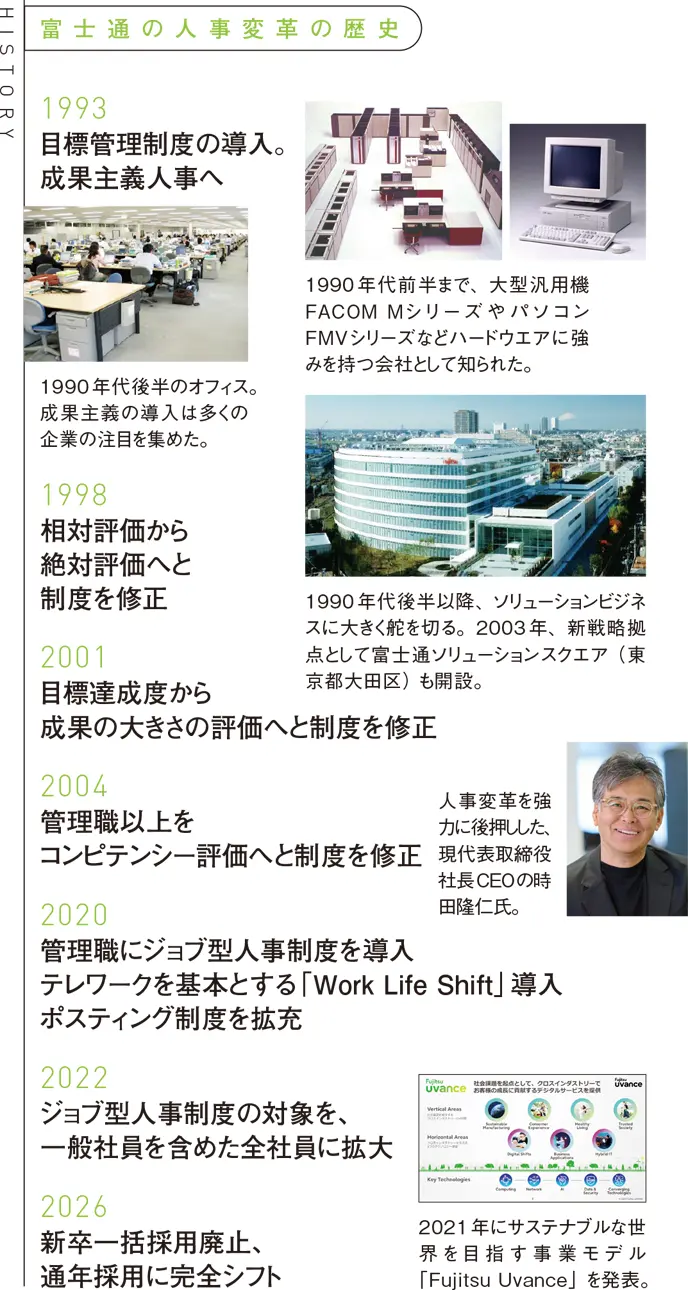

富士通は1993年に成果主義を導入してから約30年、さまざまな試行錯誤を経てジョブ型人事制度の導入へと行きついた。取締役執行役員専務でCHROの平松浩樹氏に、制度の変遷や過去の経験からの学びについて聞いた。

「Work Life Shift」の推進にあたり、自律的な働き方を支援するオフィスへの転換を進めている。

「Work Life Shift」の推進にあたり、自律的な働き方を支援するオフィスへの転換を進めている。

Photo=富士通提供

Photo=富士通提供

Photo=富士通提供

平松氏は1989年に入社してから、ほぼ一貫して人事畑を歩んできた。成果主義が導入されたのは、バブル経済が崩壊し低成長時代に入った時期で、海外企業との競争も厳しさを増していた。社内には「このままではグローバル競争を生き残れない」という危機意識が広がっていたという。

「ハードウエアを中心とした製造業からソフトウエア産業へとビジネスを転換し、グローバル企業へ脱皮する必要性が高まっていました。そのために経営陣が打ち出したのが、人事制度など組織全体を、グローバルで勝負できるよう変えることでした」

同社も含め当時の日本企業には、社員が真面目に働いていれば概ね管理職に昇進し賃金も上がる、という年功的な人事制度が浸透していた。雇用の流動性が低く転職を通じたキャリア形成も一般的ではなかったため、「自分自身でスキルを高め、キャリアをつくる」という働き手の意識も希薄だった。

「対して欧米企業では、社員が『プロ』として成果を出し、それに見合った報酬を得ていた。さらに転職を通じて、自身の市場価値を高めてもいました。人事制度の違いによる働き手の意識の差が、企業の『戦闘力』の差につながっていると、経営層は考えたのです」

高度成長期からバブル期までは、企業が急成長し管理職ポストの数も拡大したが、低成長・少子化の局面では、ミドル層の人数が若手の人数や必要なポストの数を上回り、人件費の膨張を招くことが予想された。いびつな人員構造を解消するためにも、年功型制度からの脱却が求められていた。

こうしたなかで導入されたのが、社員の業務目標を個別に設定し、達成度合いを評価する「目標管理制度」だ。当時、入社4年目の若手だった平松氏は、制度設計に直接関わってはいないが、「人事の先輩たちからは、日本の人事に一石を投じたいという気概が感じられました」。

繰り返される制度修正 「成果主義は失敗」広がる批判

当時、社内では「年功制度から脱却し、成果を出した社員に報いるという方向性については納得感を得られていたと思います」と振り返る。ただ、目標の達成度合いを相対的な評価分布にあてはめていくという仕組みに対しては「現場の実態を反映できていない」といった不満の声も多かった。 成果主義の人事制度では、部下が評価に不満を抱いたときなどには、上司が評価の根拠を説明し、納得感を高めることが重要だ。しかし、年功的な制度になじんだ組織には、フィードバックのスキルも育っていなかった。

「部下の評価が下がったとき『私はもっと高いと思うけれど、相対分布に合わせるとこうなってしまう』などと、原因を制度に押し付ける上司も多く、制度への不信感を招いてしまった。評価者教育なども実施しましたが、なかなか浸透しませんでした」

相対評価に対する批判を受けて、1998年には絶対評価へと制度を修正。2001年には目標の達成度合いを管理するのではなく、成果そのものの大きさを評価する制度に変えた。また短期的な評価では中長期的な「伸びしろ」や将来の経営幹部候補としての資質を測りづらいといった考えから、2004年には幹部社員を対象に、コンピテンシーを評価するという「日本的な制度への揺り戻し」に見えかねない制度も導入された。繰り返される制度修正が、社員の「制度が頻繁に変わり、ついていけない」という批判や不信を生むという結果も招いた。2000年代に入ると、業績不振の原因として人事制度がやり玉に挙げられることもしばしばだった。さらに、メディアを通じて社会的にも「富士通の成果主義は失敗した」「成果主義は日本企業にはなじまない」という論調が広がっていった。

人事をOSから変える 「やるなら大胆に」トップ判断

2000年代半ばに入ると少しずつ、社内で成果主義に対する「振り返り」も行われるようになった。

「成果主義の方向性は間違っていないが、組織を変えるという意気込みが強すぎて現場との対話が不足し、社員に『何を言っても無駄だ』という諦めが広がってしまった。こうした反省から、経営陣や人事スタッフが現場の意見に耳を傾けるようになりました」

「人事部のフロアには行きづらい」などと言われていた現場と人事の関係にも、変化が見られるようになった。

ただ同社の成果主義には、大きな課題があった。成果を評価することを掲げていながら、昇進に関しては、年功的な色彩が色濃く残されていたことだ。「 管理職登用試験を受けるには上司の推薦が必要で、多くの場合、推薦の順番は年齢・年次という『暗黙の序列』で決まっていました。推薦する立場の上司には、部下が意見を言いづらいなど不健全な関係性も温存されがちでした」

組織に健全な市場原理と競争環境を作り出し、本当の意味で年功的な風土から脱するにはどうすればいいか。平松氏ら人事スタッフはその答えとして、各ポストのスキルや職務経験を明確にしたうえで、適した人材を充てるという「ジョブ型人事制度」を検討し始めた。何度か導入を打診したものの実現に至らなかったが、2019年に社長に就任した時田隆仁氏はイギリス駐在の経験もあり、グローバルスタンダードであるジョブ型を導入すべきだという強い意思を示した。

「時田に『これから組織に求められる人材像は、過去の延長線上にはない。思い切って変えてほしい』と言われ、人事制度をOSから変えようと決意しました」

2020年、管理職にジョブ型人事制度を導入し、ポスティング(手挙げ)制度も大幅に拡充した。それと同時に時田氏自身の発案で、新任管理職の登用はすべてポスティングとした。時田氏はこのとき「中途半端な仕組みは形骸化しがちなうえ、社員に経営の本気度も伝わらない。やるなら大胆に変えよう」と指示したという。

薄れる「何年入社」の意識 対立構造作らずビジョンを示す

新任管理職の登用を手挙げにしたことは、年功的な風土からの脱却に大きな役割を果たした。

「入社2年目の社員が管理職に昇進するケースも現れ、職場全体の『あの人は何年入社』という意識が薄れました。自分の意思で部署を異動できるようになったことで、上司にも意見を言いやすくなり、組織内の関係性もよりフラットになりました」。ポスティングが導入されると、上司の側にも「この部署で、この上司のもとで働きたい」と思ってもらえるよう、部下にフィードバックを伝え成長をサポートするといった、きめ細かなコミュニケーションが求められるようになった。「対話を通じたマネジメントは大変ではありますが、諸外国の企業では当たり前に行われています。長期雇用によって、多くを語らなくても理解し合えるハイコンテクストな関係が作られてきた日本のほうが、特殊だったのです」

ポスティング制度のもとでは、「手挙げ」しなければ昇進の機会は巡ってこず、手を挙げるかどうかを決められるのは自分しかいない。このため、キャリアを他者に委ねず自分で築くという意識も高まった。またジョブ型はポストごとに必要なスキルが明確になるため、社員も自分のスキルを把握しやすくなり、それをアピールして外部労働市場に活路を求めやすくなる。同時に、外部の求職者から見ても求められるスキルが明確になり、採用にもポジティブな影響があったという。

「組織内外のあらゆるレイヤーで人材の流動性が高まり、『人材が主体的に動く』ことを前提としたシステムに変わることが望ましいと考えています」

ポスティングやジョブ型導入のプロセスには、過去の反省も生かされている。たとえば成果主義が始まったとき、社内に「若いハイパフォーマーの活躍を促すことが狙いではないか」という憶測が広がり、ミドル・シニア層の不信を招いた面もあったという。このため平松氏らは若手とミドル、女性と男性といった対立の構図を作らないことを重視し、「年齢に関係なくすべての社員に対して平等に、挑戦と成長の機会を提供することを、重ねて説明しました」。

この結果、役職定年を迎えたミドル・シニアからも、過去に築いたスキルや職務経験を生かしてポスティングに応募する社員が現れた。

成果主義でマイナーチェンジを繰り返した結果、社内の理解を得づらくなった経験から、「制度の不具合をもぐらたたきのように潰すのではなく、組織の目指すビジョンをまず示し、それを達成するためにジョブ型とポスティングが必要なのだという『ストーリー』を打ち出しました」。

ビジョンとストーリーを理解していれば、社員は自ら、求められる人材に近づけるよう行動を起こし始める。それこそが社員と企業が互いに自律し、かつお互いの力を信頼して動く「自律と信頼」の姿だと平松氏は強調した。

企業を超えた取り組みも加速。企業横断型クリエイティブソン「FUJIHACK」では、生成AIなどの先端技術を活用し、社会やビジネスの課題解決に挑戦する。

企業を超えた取り組みも加速。企業横断型クリエイティブソン「FUJIHACK」では、生成AIなどの先端技術を活用し、社会やビジネスの課題解決に挑戦する。

Photo=富士通提供

ジョブ型は合理的選択 新卒採用にも一石投じる

同社の人事制度は今、ジョブによって報酬が決まり、社員は手挙げで希望するポストに移るという至ってシンプルな仕組みに落ち着いている。

「流動性の高い欧米の労働市場では、転職者がスムーズに理解できるシンプルな人事制度にするために、自ずとジョブ型に収斂していったと考えられます。欧米企業と同じグローバルなフィールドで戦う当社にとっても、ジョブ型は合理的な制度だと思います」

ただ日本社会では今もまだ、教育や採用など多くの仕組みが「長期的に人を抱え込む」ことを前提に最適化されているとも、平松氏は指摘する。この結果、職業教育の手薄さや働き手のリスキリングに対する意欲の低さといった課題も生まれている。

同社は2026年度、新卒一括採用から通年採用へとシフトし、入社時からジョブに応じて処遇する方針を打ち出した。専門スキルを学んだ学生や既卒者に、1カ月~半年の有償インターンシップを実施し、「職業やキャリアについて考える機会をより多く提供していく」という。

「今の学生は、自分の希望や意思に基づいて仕事を選ぶ力を持っています。しかし企業側はいまだに、大学教育と採用を分断して白紙の学生を迎え入れる傾向が強く、学生に十分な情報と挑戦の機会を提供できていません。こうしたあり方に一石を投じたいのです」

Text=有馬知子 Photo=刑部友康

平松浩樹氏

取締役執行役員専務 CHRO

1989年富士通入社。2015年セールス&マーケティング人事部長。グローバルコーポレート部門人事本部長、総務・人事本部長などを経て2021年からCHRO。2024年に取締役に就任。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ