Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

日韓比較で見えてきた日本の新卒一括採用の功罪

職務経験のない新卒者を、既卒者とは別枠で、企業単位でまとめて採用する「新卒一括採用」。日本と韓国はこれを主流とするが、その特徴は異なると、東京大学社会科学研究所教授の有田伸氏は言う。日本的な特徴とは何か、また相半ばする制度の功罪について聞いた。

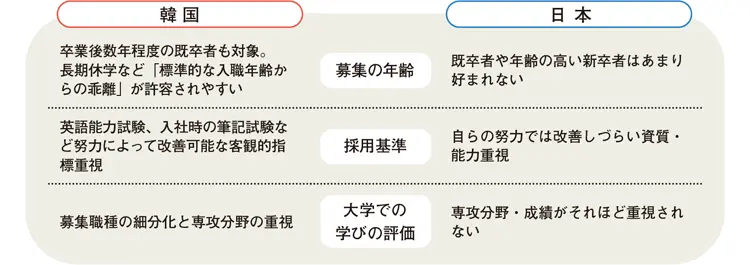

韓国の新卒一括採用の特徴は主に2つあり、1つ目は大学卒業後、数年程度の遅れであれば、休学や留年の経験者に加えて既卒者も対象になるということです。これは韓国に徴兵制度があることが影響しており、男性の場合、採用までに兵役の義務を終えていることが求められます。このため、多くの企業が、その年の卒業予定者に加えて、それ以前の卒業者も新卒採用の対象としています。

2つ目は、採用にあたって、TOEICなど英語の能力試験のスコア提出や入社時の筆記試験、インターンの経験など、努力次第で改善可能な客観的な指標が重視されていること。そのため、学生は一度不採用になっても、給与条件などがよい大企業への就職を目指して就職を延期し、試験の準備や海外での研究、インターン経験などの「スペック積み」を選択することも多いのです。

ただ、その当然の帰結として、韓国の就職競争は倍率が高まって激化し、学生が休学や留年、無職である期間が長期化し、多くの「就職浪人」が発生しているという欠点があります。やや古いデータですが、韓国経営者総協会によると、韓国企業281社の2010年新入社員の平均年齢は28.3歳で、30歳を超えて就職を果たすケースも珍しくありません。

対して、日本では既卒者や年齢の高い新卒者があまり好まれない傾向があります。最短卒業年齢での就職への社会的圧力が韓国に比べると強いことが、結果として若年者のスムーズな就職につながっており、「就職浪人」の大量発生が防がれているという面は見逃せません。

大学での専攻分野や成績がそれほど重視されないのも日本の特徴の1つで、企業が独自の基準をもとに、数度にわたる面接で学生の内面的な資質や能力を判断してきたという側面があります。

日韓の新卒一括採用の特徴 出所:山田真茂留・有田伸・中村英代編

出所:山田真茂留・有田伸・中村英代編

『いま,ともに考える社会学 現代社会論・入門』(2025年、有斐閣)表2-1を改変

就職競争激しい韓国 日本の評価軸は多様

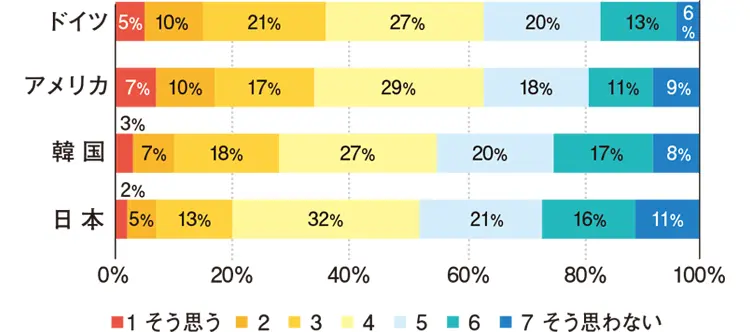

日本で、採用時における評価軸が必ずしも明確でないことは、日本や韓国、アメリカ、ドイツの30~59歳の登録モニターを対象とした「報酬格差の社会学分析(SARI)」2023年調査からもわかります。「ある人に仕事を行う力がどのぐらいあるかは、採用時点でだいたいわかる」かどうかを聞くと、「そう思う」に近い上位3位の回答は、職業訓練機会の提供が潤沢にあるドイツが計36%でトップ。アメリカ(同34%)、韓国(同28%)が続き、日本の回答は最も低くて計20%でした(下図)。

私が教える東京大学では、「韓国のように指標が示されているほうが、何を準備すべきかがわかりやすくてよい」と話す学生がいる一方で、「そんなにたくさん準備するのは大変だから、日本の採用システムのほうがよい」と言う学生もいます。自らが望む職業キャリアを主体的に開発・形成する「キャリア権」は誰にでもありますから、バリバリとキャリアを積むにせよ、自分の時間を大切にしてゆったりと働くにせよ、学生が自らの希望を明確にして会社と折り合いをつけていくのはよいことだと思います。

就職競争が激しい韓国では、就職希望者の人気が高い大企業と中小企業との格差が大きく、学生には「相対評価のなかで、自分も上に行かないと評価されない」という大きなプレッシャーがあり、長期にわたる韓国の就職競争を避けて日本の企業を選ぶ学生もいます。

それと比較すると、日本では大企業への就職が難しければ、中小企業で早くから活躍するという選択肢もあります。加えて、日本企業の評価軸は会社ごとに多様で、韓国のように1つではありません。まだ職務経験がない若年者のポテンシャルを重視し、入社後に企業内で育成していくというよい面もあります。

ただ、日本の新卒一括採用制度に課題がないとはいえません。就職のチャンスが基本的には1回に限られることによる弊害は「ある」のです。私が課題だと思うことは主に3つです。

1つ目は、就職氷河期世代のように、景気が悪化し、採用枠が少なくなった時期に卒業する学生は、新卒時に適切な就職機会を得られない場合があること。2つ目は、新卒で最初に就職した会社でうまくいかずに早期離職すると、その後のキャリア構築が難しくなる場合があること。3つ目は、職業スキルを評価するための社会的な基準がないために、特に外国人採用やキャリア採用の際に、日本企業の採用担当者は感覚に頼る部分が大きくなってしまうことです。

仕事を行う力を採用時点で「だいたいわかる」とする割合 注:四捨五入のため、比率の合計が100%にならない場合があります。

注:四捨五入のため、比率の合計が100%にならない場合があります。

出所:東京大学社会科学研究所・宇野重規・加藤晋・飯田高編『社会科学のメソドロジー2 測ることの社会科学』(近刊、東京大学出版会)図8-2

国際的に進む職業体系化 「共通のモノサシ」議論を

日本の新卒一括採用は、日本企業が広範な人事権を維持し、事業の変化に合わせて人事異動を柔軟に行っていくことを志向し続けるのであれば、今後も残っていくと思います。ただし、課題にはしっかりと向き合い、景気が悪い時期に卒業した学生にも再度チャレンジする機会を与えたり、第二新卒の採用枠を増やしたりするなど、従来の制度を改良する方向で設計し直す必要があるでしょう。学生が就職前に留学やインターン、ボランティアなどの経験を積むための期間を許容し、学生自身がさまざまな道を選べるようにすることも大切です。

国際的には、社会のさまざまな職業や教育資格をレベル分けして網羅的に体系化し、国家資格体系(NQF)を整備する潮流があり、ヨーロッパやオーストラリア、東南アジアなどの国々が導入していますが、主要国では日本とアメリカが未導入です。今後、日本で働く外国人を増やし、キャリア採用した人材を適切に評価するためには、個々の企業の枠を超えて、こうした「共通のモノサシ」についても議論していくことが求められます。

Text=川口敦子 Photo=有田氏提供

有田 伸氏

東京大学社会科学研究所教授

東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学、博士(学術)。専門分野は比較社会学(教育・労働市場・社会階層)。著書に『就業機会と報酬格差の社会学 非正規雇用・社会階層の日韓比較』(東京大学出版会)など。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ