Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

日本はなぜデジタル化が遅れ、生産性が伸びなかったのか

IT革命で生産性が向上し、デジタル化が進んだアメリカ。それに対して、日本では生産性は伸びず、デジタル化も遅れて「失われた30年」が過ぎた。その背景と今後について、生産性を研究する学習院大学経済学部教授の宮川努氏に聞いた。

日本のデジタル化の遅れは、コロナ禍のさまざまな場面で顕在化しましたが、特に大きかったのは公的部門の遅れです。当時、ホテルや旅館にインタビューしたところ、同じ届け出を、関係官公庁や警察署、県庁、市役所など多岐にわたる公的部門に、それぞれ送らなければならないことに困っていました。届け出る内容は同じなので、どこか1カ所、クラウドのようなところに情報を集約し、必要に応じて役所が取りに行けばいいのに、そういう仕事の設計ができていなかったわけです。

日本は、なぜこのように後れを取ってしまったのでしょうか。問題は、デジタル化の手前、IT化に遡ります。IT化とは情報・通信機器、ソフトウエアなどを組織に導入すること。IT投資によって組織の業務改革に結びつけ、生産性を向上させて初めてデジタル化をなし得ます。

アメリカでは、1990年代に始まったIT革命の波に乗り、アマゾンやグーグルが創業されました。情報機器や技術の導入を後押しするIT関連の巨額投資と同時に、重要だったのはITを理解して使いこなし、業務を改善したり新しいものを生み出したりする人材の育成でした。当時、アメリカではデータサイエンスやデータ処理を学べる大学や学部が次々とでき、IT人材が育ちました。その結果、単に企業に情報機器や通信機器が導入されるのに留まらず、IT人材を中心として組織や業務の改革に取り組み、生産性が向上してデジタル化が進んだのです。

一方、日本でも、政府は2001年には既にIT総合戦略本部を内閣に設置するなどIT化の重要性を認識しており、2000年代まではIT投資は増えました。ところが2010年代に入ると、設備投資全体と比例してIT投資も低迷。IT人材の育成も進まず、デジタル化が遅れたのです。

ぬるま湯状態の思考放棄が 「失われた30年」の本質

IT投資やIT人材育成への関心が相対的に低かった理由にはまず、バブル崩壊後の不良債権問題とIT化の波が重なったことがあります。当時は、山一證券をはじめとしてさまざまな金融機関が破綻。政府や経済の専門家の間では「まず不良債権問題を何とかして、経済を正常化させなければならない」というのが共通認識でした。

ただ、まだ製造業には勢いがあったため、「少なくとも製造業はこれまで培ってきた技術でやっていける」という慢心のような感覚がありました。結果として、多くの日本企業は2000年代にイノベーションを生み出す方向に舵を切れませんでした。

その後、2010年代になると、2008年に発生したリーマンショックによって、世界各国は大きな経済的な打撃を受けました。なかでも、内需が伸びずに外需に依存していた日本のダメージは大きく、2009年の経済成長率は前年比5.7%マイナスになりました。発生地のアメリカは同2.6%マイナスだったので、影響の大きさがわかります。

そこに円高が追い打ちをかけ、当時の政府が有効な政策を打てなかったため、日本のGDPがリーマンショック前の水準に戻らない時期が5年ほど続き、その間、多くの日本企業は海外に生産拠点を移しました。現地の需要は現地でまかなうようにして、海外での収益で利益がもたらされる状態にしたわけです。ところが、日本企業が中国や東南アジアに最新鋭の設備を備えた工場を建てても、最先端のスキルは日本国内には届きません。古いままの国内設備で働いている人々のスキルが上がるわけがないのです。

戦後の高度成長期には、大企業が新しい技術のライセンスを取り、モデルチェンジを繰り返した時代がありました。そのときには、部品を納入する中小企業も、大企業の要求に応えるためにスキルを上げる必要性に迫られました。

ですが2010年代以降、大企業が海外に生産拠点を移したことで、中小企業においてもスキルを上げたりデジタル化を進めたりする必要性が薄くなりました。全体的にぬるま湯のような状態となり、自らの思考を放棄してしまったことが「失われた30年」の本質だと思います。

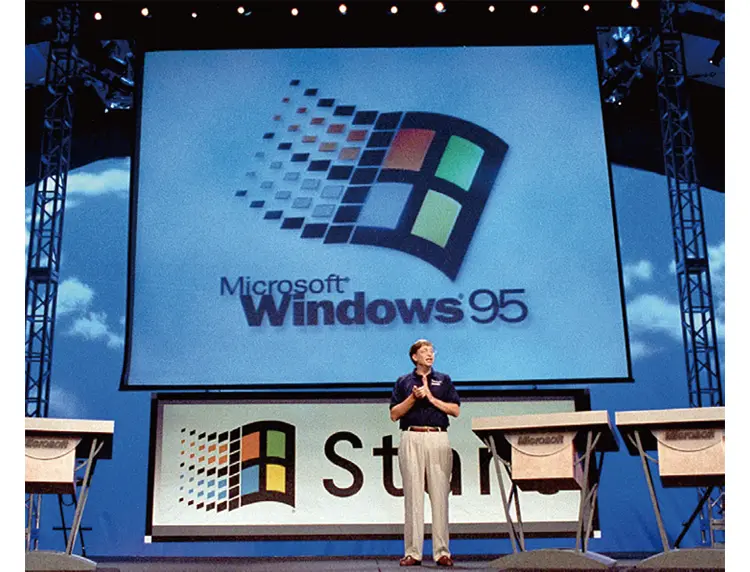

1990年代にIT革命が起きたアメリカでは、大規模な設備投資と同時に、大量のIT人材が育成された。

1990年代にIT革命が起きたアメリカでは、大規模な設備投資と同時に、大量のIT人材が育成された。

Photo=dpa/時事通信フォト

デジタル化に本腰を 縦型組織からの脱却がカギ

今や日本の1人当たりGDP(USドル)の順位は、OECD加盟国のなかで、1995年の3位から2023年には22位と、大きく後退しています。

ヨーロッパ諸国の状況は、アメリカと日本の中間ほどと位置付けられます。IT投資の比率は、2000年代には大きく上昇したものの、2010年代に入ってからの上昇幅はドイツやイギリスで鈍り、労働生産性の上昇率は日本並みで、アメリカには及びません。IT人材の不足も日本と同様、問題になりました。コロナ禍以降は、ドイツのように製造業が盛んな国も、大きな輸出先だった中国の景気の行き詰まりや、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったことも相まって、経済的に厳しい状況に陥っています。

一方で、中国や韓国、東南アジアは独自路線でスピーディにデジタル化を進め、国の生産性向上に寄与しています。

日本ではこれから、何ができるでしょうか。

デジタル化は、働きやすさや健康といったウェルビーイングのために必須ですから、政府や企業は今後、本腰を入れて取り組まざるを得ません。

明るい話題としては、コロナ禍を契機にして、スーパーやコンビニエンスストアのセルフレジが増えるなど、小売業のデジタル化は進みつつあります。

一方で一部の企業には、ヒエラルキーのある縦型組織の風潮がまだ残っています。企業の経営層は「ITのことがわかって、(60代の)自分ともコミュニケーションを取れる人材がほしい」と言います。ですが、20年前からIT人材を育ててこなかったのですから、40代、50代という経営層と近い世代にそういう人材がいないのは当然のことです。

縦型が残る社会や組織では、ITやデジタルを理解しない主にシニア層が上位を占めるために、たとえばWinnyやドローンなど、日本発のイノベーションが日の目を見ずに終わったケースも見られます。これからの時代には、企業の経営層が新しいことを取り入れることに加え、ITやデジタルによる生産性向上という果実を得るための人材育成と組織改革をしていくことが求められます。

Text=川口敦子 Photo=宮川氏提供

宮川 努氏

学習院大学 経済学部教授

東京大学経済学部卒業。一橋大学博士(経済学)。専門はマクロ経済学、日本経済論。著書に『投資で変わる日本経済 「アマチュア資本主義」を活かす途』『生産性とは何か 日本経済の活力を問いなおす』(ちくま新書)などがある。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ