Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

サイバーエージェントに聞く/ 実力主義と長期雇用を両立 創業約30年の人事変革の歴史

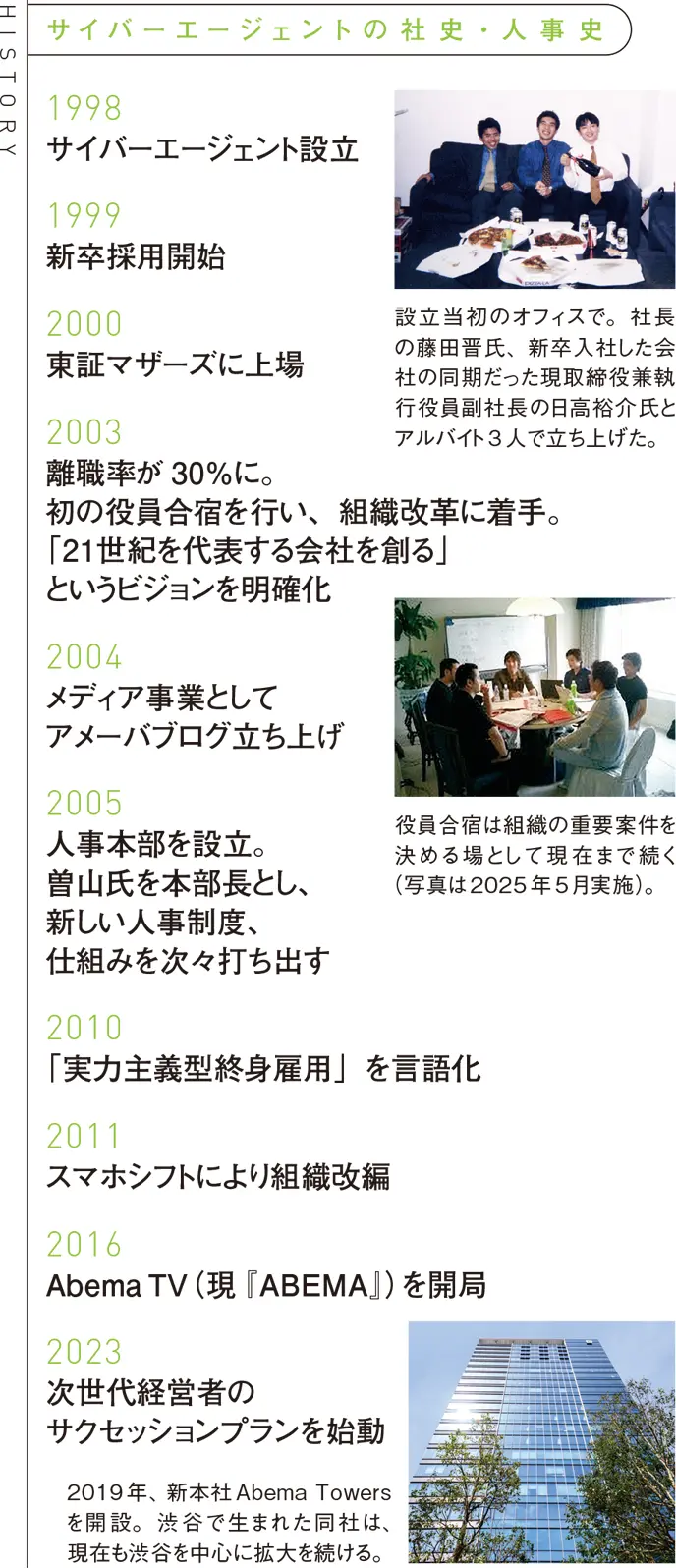

サイバーエージェントの創業は1998年。今では人事先進企業として知られる同社だが、離職率が30%を超える時代も経験した。どのように戦略を転換し、今に至るのか。独自の人事制度や仕組みはどのように生まれたのか。常務執行役員CHOの曽山哲人氏に振り返ってもらった。

優秀な若手を全社で把握し抜擢するために、強化指定社員セレクション会議を実施。若手をよく知る管理職19名が若手を選出し、役員陣にプレゼンする。

優秀な若手を全社で把握し抜擢するために、強化指定社員セレクション会議を実施。若手をよく知る管理職19名が若手を選出し、役員陣にプレゼンする。

曽山氏は2005年、同社の人事本部長に就任して以来、常に人事制度や仕組みの変革、進化に力を注いできた。新卒で大手百貨店に就職したが、1年で退社した1999年、創業2年目でまだ社員20人ほどだったサイバーエージェントに転じた。「前職は働き方を含めてよい会社でしたが、僕は就職氷河期世代で『成長しなければ将来仕事を失ってしまう』というキャリア不安がとても強かった。それで、より必死で働ける職場を求めた、というのが転職理由の1つです」

もう1つの動機は、前職でeコマース事業に関わり、インターネットの可能性に気付いたことだ。ネットベンチャーで、第二新卒を募集していた同社の門を叩いた。

同社は創業直後から新卒採用を重視し、現在も採用する人材の6割を新卒が占める。創業者で社長の藤田晋氏が「人材こそ競争力の源泉」と考え、やる気と能力の高い新卒者を迎えようとしたためだ。

たとえば2000年入社の新卒は20人採用し、副社長の岡本保朗氏や広報責任者の上村嗣美氏ら、経営の中核を担う人材が育っている。曽山氏も「初職を正解にしたいというモチベーションを持っていることが、新卒ならではのよさ」だと語った。

しかし、2000年に東証マザーズ市場へ上場を果たし、採用に資金をかけられるようになったことが裏目に出てしまう。学歴や大企業出身といったスペックを見て「ザ・優秀」な人材をキャリア採用するようになった結果、会社は離職者が続出する「暗黒時代」に突入したという。

中途入社した人の多くは20代後半で、曽山氏ら既存社員の「上司」の立場で入社してきた。それまで必死で結果を出していた既存社員は、マネジメントもネットビジネスも未経験のキャリア採用者にやり方を否定され、意欲を失い職場を去っていった。部下が抜けていくことで最終的にはキャリア採用者も辞める「最悪のループ」に陥り、離職率は30%を超えた。上場以来赤字が続き、ネットバブル崩壊から株価も下がり、メディアなど外からの目も冷ややかだった。「役員同士の信頼関係がないため、利益を出している事業の担当役員が赤字事業の役員を責めるような状態だった。200人ほどの職場なのに派閥が生まれるなど、雰囲気も悪くなりました」

役員合宿でビジョンを策定 日常の発言に落とし込む

転機となったのは2003年、初めて行った1泊2日の役員合宿で、「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンを決めたことだった。

ビジョンやミッション、バリューを決めても実際の経営に落とし込めず「絵空事」で終わってしまう企業は少なくない。

「経営層とビジョンの言行不一致は、社内に不信感を生みます。社員が経営を信頼できなければ、会社のためにもう少しだけ頑張って成果を出そうという『粘り』も生まれません」

同社でもこのとき、各役員がビジョンを棚上げして従来通り各部門の目標を追いかけていたら、事態は変わらなかった可能性もある。しかし藤田氏と役員たちは、何時間も腹を割って話し合って作ったビジョンを、本気で実現しようとした。バラバラだった役員が「経営チーム」として同じゴールを目指せるようになり、関係性が好転し始めたのだ。

藤田氏は、その後も日常的に「今は『21世紀を代表する会社』という視点で考えるとどうか」など、ビジョンと経営をリンクさせた発言を続けた。それによって現場の社員にもビジョンが浸透していった。

合宿ではまた「社員を大事にする」という意思決定もされた。「正義感や善意だけでなく、ビジネスを成長させるために人を大事にする、という位置付けが明確化されたことも、大きな転換点になりました」

意思決定に合わせて社内異動公募制度の「キャリチャレ」など新たな制度も打ち出されたが、最初の2年ほどは思うような効果が出なかった。キャリチャレは年間の応募数が3~6件と低迷し、社内では「応募するのは裏切り者」とまで言われたという。

てこ入れのため人事本部が発足し、本部長に就任したのはその頃だ。曽山氏はまずそれぞれの制度について、何を達成できれば成功なのかという「OKゴール」を設定した。たとえばキャリチャレは従来「自由に異動できる」というメリットばかりが強調されていたが、離職予防と多様なキャリアの推進という「OKゴール」を前面に押し出すことで、次第に社員の理解を得られるようになった。現在は募集する求人の件数は年間500件に増加し、応募者の7~9割が希望の部署へ異動を果たしている。

採用基準は「素直で、いい人」 日本的要素も残す

サイバーエージェントは「スペック重視」の採用への反省から、「素直で、いい人」という人間性重視の採用に舵を切った。「この基準では『金太郎飴のように同質性が高まるのでは』と考える人もいるでしょうが、実際には『素直で、いい人』には、たとえば外交性の高い人もいれば無口な人もいる、というように性格も強みも保有するスキルもさまざまで、むしろ多様な人材を採用しやすくなりました」

ただこの基準は、同社のビジョンに最も適した人材の表現であり、他社で機能するとは限らないという。「当社が『21世紀を代表する会社』になるためには、今後もどんどん会社の姿を変えていかなければいけません。このため社員にも、従順さではなく、好奇心を持って新たな変化に対応するという意味での『素直さ』が必要なのです」

また「実力主義型終身雇用」という人事戦略も明確化した。「当社の社員は8割が20~30代と若く、多くは年功より実力で評価されることを望んでいます。一方で長期雇用が会社への信頼感、安心感を醸成するメリットも大きいため、『一緒に戦ってくれる人を守る』ことも重視しました」

長期雇用は、ともすれば意欲の低い社員がぶら下がる「ぬるい職場」を作りかねない。予防策として2011年に設けたのが「ミスマッチ制度」だ。半期ごとに人材の下位3%のなかから、組織と価値観が合わないといった「ミスマッチ人材」を絞り込み、面談して本人の気持ちを聞いたうえで、職場に留まるかどうかを決める。留まることを望む人には、部署異動や面談継続などをサポートする。結果的に退社を決断する人も7割程度いるという。

「活躍の場を得られないのは、その人にとっても不幸です。ぶら下がりを防ぐだけでなく、その人によりよい人生を送ってもらうことも考えて伴走します」

感情をマネジメント ねぎらいが挑戦の力を生む

実力評価を徹底する一方で、社員を褒める、苦労をねぎらうなど「感情」をマネジメントすることも大事だと、曽山氏は強調する。

「人事が相手にするのは感情を持った人間であり、いかにいい制度でも社員が納得しなければ受け入れてもらえない。経営の意思と社員の感情のバランスをいかにコントロールするかが、人事の価値であり他社と差別化できるポイントといえます」

曽山氏にとって印象的だったのが、ある事業の撤退にあたって藤田氏から「(事業を担った当事者を)よくねぎらってあげて」と言われたことだ。

同社は、「挑戦した敗者にはセカンドチャンスを」という言葉をミッションステートメントにも掲げている。たとえ失敗しても挑戦を称え、ねぎらう企業風土が失敗を恐れず挑戦し、ダメなら傷が浅いうちに撤退する「勇気」も生み出すという考えからだ。

曽山氏自身、社員から「成果主義が強すぎる」という意見が出たため定性的なコンピテンシー評価を入れたところ、「評価に納得がいかない」「評価しづらい」など批判が殺到し、リリースの1週間後に全社へのお詫びメールで撤回した経験がある。

「日本では、失敗に対して減点主義で臨む企業が多い。年功的な人事制度からの脱却を目指して採用や人事評価の基準を数値化、言語化するなかで、感情のマネジメントが抜け落ちてしまいました」

配置に関しても、「感情のマネジメント」が置き去りにされるケースが多いと指摘する。

「優秀な人材に対して、本人の意思確認もせず同じ部署に囲い込むことを『厚遇』だと勘違いする人事も少なくありません。本来は本人の希望を踏まえ、成長できる部署に配置することこそ『厚遇』のはずです」

社員を「特別扱い」せず、全員を同じように扱うべきだという「悪しき平等主義」も、個別の事情や能力に応じた対応を妨げ、社員のモチベーションを低下させる要因になっているという。「社員の感情に配慮することが経営に対する信頼を生み、もう一度チャレンジするための力をみなぎらせてくれる。日本企業の多くは秀逸なビジネスモデルを持っているのに、人材マネジメントのつたなさがボトルネックとなり、成長機会を損失していると感じます」

離職率9.1%に低下 本人も知らない力を引き出す

「実力主義型終身雇用」という言葉に代表されるように、同社の施策にはいわゆる日本型雇用の要素も含まれている。「若手が嫌がる」などの理由で懇親会や社員旅行をなくす企業が多いなか、合宿や食事会も活用されている。藤田氏が終身雇用や新卒社員の育成など、社会に根付いている日本企業のいい部分は積極的に取り入れるべきだという考えを持っているためだ。

「大企業では取り組みの目的が言語化されなかったため、惰性で行われるウェットな慣行に変質し、デメリットのほうが強く意識されるようになったのでしょう。しかし本来の目的を見極めれば、日本企業の強みであるチームワークの醸成に大きな役割を果たせるのです」

離職率は2024年現在、9.1%まで低下した。今後の組織課題は、将来の経営者を育成するラダーを作ることだ。経営トップ8人のうち2人を「次世代枠」とし、若手の登用をしていたこともある。曽山氏の後継、人事本部の実務を担う専務執行役員の石田裕子氏も当初は次世代枠として就任した。

「20代の優秀な若手と経営層が交流する場も意識的に設け、第3世代のリーダー育成に向けた準備も進めています」

曽山氏自身は人事の仕事を通じて、社員自身も知らなかった力が引き出され、「自分にこんなことができるなんて思わなかった」と驚いてもらえるような職場を作りたいという。

「そのためには、頑張っている人が仕事や報酬、周囲の仲間などの面で『自分は会社に大事にされている』と感じられる環境を整えることが、不可欠だと考えています」

Text=有馬知子 Photo=サイバーエージェント提供

曽山哲人氏

常務執行役員CHO

上智大学文学部卒業。大手百貨店を経て1999年にサイバーエージェント入社。インターネット広告事業部門の営業統括を経て、2005年人事本部長に就任。2022年からは同社のプロダンスチームのオーナーも務める。2025年からスポーツパートナー事業本部長を兼任し、スポーツ事業のスポンサー企業の経営者に対して、人事戦略などのサポートも行っている。著書に『クリエイティブ人事 個人を伸ばす、チームを活かす』( 光文社新書)など。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ