Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

河野龍太郎 ✖ 大久保幸夫 対談 「失われた30年」日本型雇用が与えた負の影響を総括する

この30年で日本の雇用は変わったのか、その課題は何か。日本経済の「収奪的システム」に警鐘を鳴らす河野龍太郎氏と、雇用の専門家として政策提言も行ってきた大久保幸夫との対談から、「失われた30年」を振り返る。

──まずはこの30年をどう捉えているのか聞かせてください。

河野龍太郎氏(以下、河野):グローバリゼーションの進展により工場の海外移転が加速し、1990年代半ばに始まるIT革命を契機に、中間的な賃金の仕事が一気に失われました。ところが、当時は単に「景気が悪い」という認識に留まり、中間層の崩壊という構造的な問題に対し、有効な政策が講じられませんでした。

たとえばその間、北欧諸国では一般財源によって全国民を社会保険の対象とし、中間層から転落した人々が再び高い賃金の仕事に戻れるよう、手厚い生活保障と教育訓練の機会が整備されました。日本の社会保障制度はビスマルク型といって雇用関係に立脚し、職を持った労働者に手厚い仕組みです。ドイツやオランダ、フランスといった日本と同様の社会保障制度を持つ国々も、社会の変化に伴い、雇用された人々以外にもリスキリングの機会を提供するなど、積極的な労働市場政策を導入しましたが、日本はそれに倣わなかった。本来であれば、家計のリスクの高まりに対応して、社会保障制度のアップグレードをすべきでした。

大久保幸夫(以下、大久保):30年前の1995年は、バブルが崩壊し、皆が自信を失っていた大きな転換期でした。この30年間を振り返るにあたっては、さらにその前の30年間を見ておく必要があります。というのも、その間に「雇用を守ることが正義だ」という価値観が確立されたからです。オイルショックなどいくつかの経験を経て、「雇用を守る=社員を大切にする」という暗黙の合意が、ほぼ完成に近い形にまで強化されたと考えています。

確かに長期継続雇用が社会の安定に貢献した部分は大きかった。しかし雇用を守る代わりに、会社の人事権が強化され、副作用も生み出しました。たとえば、家庭の事情で転勤を拒否したら解雇されるなど、従業員のキャリアオーナーシップを完全に奪うような慣行が長年続いてきました。

今に至る30年間で、転職の仕組みが整備され、働き方や個人のキャリア意識も多様化しています。しかし、企業も社会もこうした変化への対応が後手に回っているのが現状です。

──結果、どのような歪みが生まれたのでしょうか。

河野:経済学者の青木昌彦は、メインバンク制が滅びると長期雇用制が滅びるかもしれないと予言しました。メインバンクからのサポートがなくなれば、日本企業も倒産リスクを避けるために雇用リストラに乗り出す可能性に言及したものですが、実際は自己資本を厚くする方向に進みました。

その手段として、第1に正社員のベースアップを凍結しました。過去30年で日本の時間当たり生産性は約3割向上していますが、時間当たりの実質賃金は上がっていません。企業が労働者に適正な収益を分配せず、内部留保を優先した結果です。

第2に、非正規雇用への依存です。中間的な賃金の仕事を失い、より低賃金の仕事に流れた人々を、非正規雇用という形で活用し始めた。私はこれを「ダークサイドイノベーション」と呼んでいます。

さらに、コーポレートガバナンス改革により株主利益の最大化が強調され、人件費の圧縮が進みました。その結果、社員の実質賃金を抑え、セーフティネットの不十分な賃金の安い非正規雇用を拡大するという収奪的システムができ上がってしまったのです。

大久保:終身雇用における正規雇用を守るために、周辺的なシステムとして非正規雇用が作られました。最大の問題は、非正規雇用という区分を「身分」として固定化してしまったことです。

サービス経済化すれば、柔軟な雇用形態が必要になるのは理解できますが、本来は有期・無期の違いだけで、社会保障も同じ内容に整備すべきでした。ところが非正規は給与が低くても構わないという論理で、正社員の下に新たな階層を作ってしまったのです。正社員側にも負の影響がありました。「どこでも、いつでも、何でも」という働き方を背負ってしまったのです。

長期雇用は安心につながるが遅すぎる選抜は是正すべき

──日本型雇用が問題視された30年間でもありました。長期雇用についてはどう考えますか。

河野:雇用の安定は非常に重要です。欧米でも、オランダやドイツ、フランスなど、ライン型資本主義の国では比較的長期で雇用しています。ただし、ヨーロッパでは若いうちはさまざまな経験を積んで、30歳くらいから、どこかの会社に腰を据えて働くのが一般的です。近年は日本でも、第2新卒市場が形成され、特に20代、30代の若手は複数回転職してもマイナス評価にならない状況が整いつつあります。若いうちに自身の適性を見極める機会を持てるのは、望ましい流れです。

一方、幹部登用の遅さは大きな課題です。長期雇用制のなかで人的資本を蓄積していくという観点からも、外部から幹部を招聘するのでなく、社内で優秀な人を選抜して早期育成していくことは重要です。1990年代には課長になるのに15年、部長になるのに20年などといわれたものですが、技術革新も速まるなか、もっと早くから若手を登用すべきでしょう。ところが退職年齢が延びてしまったことに伴い、役職登用も後ろ倒しになっていることは問題です。

大久保:長期継続雇用自体は社会にも企業にもメリットがありますが、それと引き換えに個人のキャリアオーナーシップを奪ってはいけません。これまで「雇用を守る」といっても、実際に守られているのはごく一部の人たちで、女性やシニア層は含まれていませんでした。現在、労働者の年齢構成はミドル・シニア層が多数を占めていますが、従来の仕組みでは、50~70歳のモチベーションが極めて低くなっています。

いい意味で長期継続雇用を進め、多くの人たちを生かしていくために、早急に廃止すべきは年功序列でしょう。課長になるのに何十年もかかるようでは、組織が活性化しません。何歳でも活躍できる社会を作るためには、経営層は若くならなければいけないと私は思います。大学教育も含め、早期から経営の学びと実践を始め、若い層を育てていくことが不可欠です。

──新卒一括採用も日本型雇用の特徴の1つです。どのような影響をもたらしてきたでしょうか。

河野:新卒一括採用は日本型雇用の根幹です。さまざまな議論はありますが、とりあえず毎春、若年層が一斉に雇用されることは、低い失業率につながっている。社会の安定を考えると、私は維持すべきではないかと思います。

しかし、日本企業は「教育重視だ」と言いながら、あまり高等教育を重視していません。ホワイトカラーの多数が学部卒であるのは、世界を見渡しても今や日本ぐらいです。採用でも、名門大学を出ていれば能力があるはずだとみなし、実際に大学で何を学んだかを評価していません。

大久保:大学のブランドは見ても成績を見ない慣行も、1995年より前の30年間で作られたものです。とにかく早く内定を出して学生を確保する戦略が確立され、今も続いているのです。

私は新卒採用自体には賛成ですが、人それぞれ経験も能力も異なるのに、一斉にゼロリセットして一律にスタートラインに立たせる、つまり同じ賃金で同じような研修、同じようなレベルの仕事に入っていくのは合理的ではないと考えています。一人ひとりの伸びしろを引き上げるような、学生から社会人への円滑な移行を促していくべきです。

河野:人的資本を高めるという意味でも、高い教育を受けて高いスキルを持つ人を処遇していくことは重要です。一方で、今の欧米で起こっているのは、高等教育を受けていない人たちを軽視してしまったことへの反発にほかなりません。

高等教育を受けることを促すと同時に、そうでない人たちへの支援も不可欠です。これはイノベーションの問題とも関わりますが、変化を生み出す人だけでなく、その恩恵を受けにくい人々、あるいは変化によって損失を被る人々への配慮がなければ、社会の分断を招きます。

イノベーションを生み出すより展開する人材を育てる

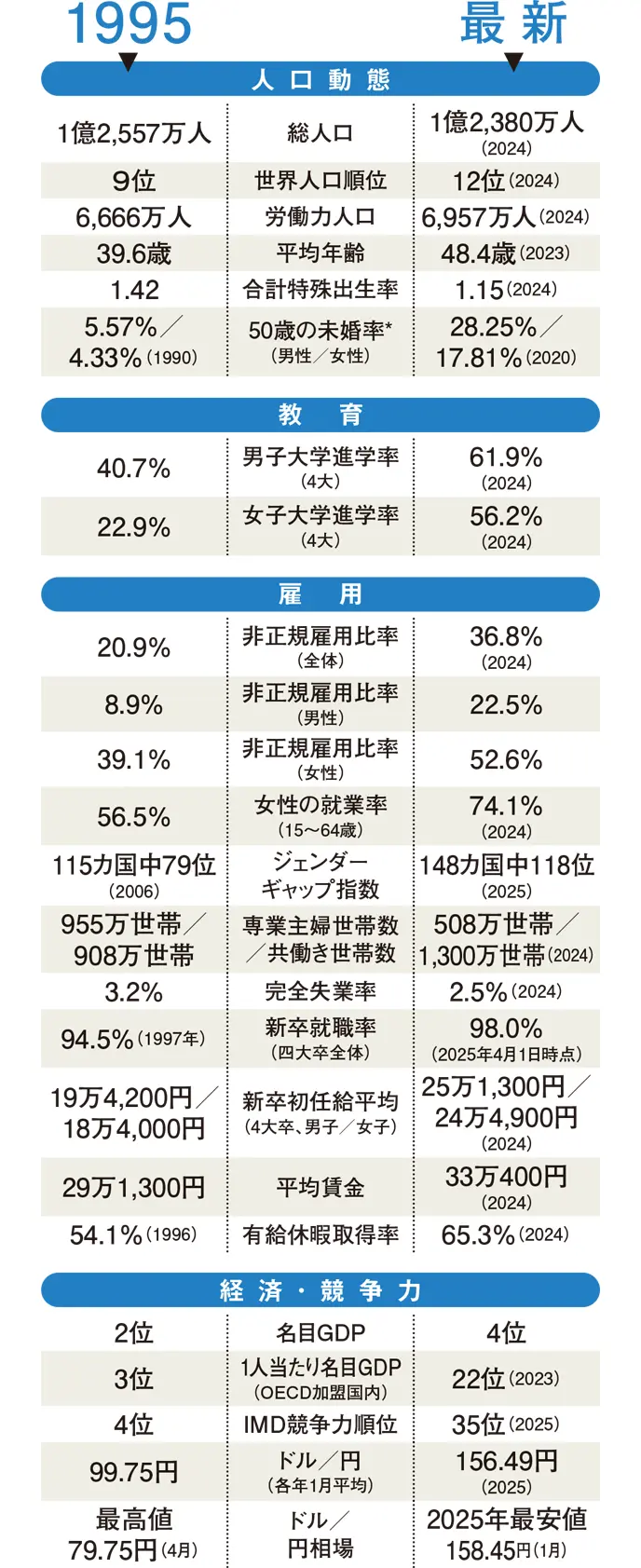

データで比較する日本の30年

*45~49歳と50~54歳未婚率の平均値

出所:国立社会保障・人口問題研究所Webサイト、国際連合、「労働力調査」(総務省)、「学校基本調査」(文部科学省)、世界経済フォーラムWebサイト、「賃金構造基本統計調査」「就労条件総合調査」(厚生労働省)、国際経営開発研究所(IMD)、日本銀行Webサイトより編集部作成

人口動態、教育、雇用、経済分野・競争力の領域について、Works誌創刊の1995年と、直近のデータを比較した。

人口は微減だが、他国の人口増加に伴い順位は後退。大きく変わっているのは「年を取った」ことだ。10歳近く年を取り、未婚率は上昇、出生率も低下した。

人口の微減とは対照的に、労働力人口は増えている。失業率も低く、大卒の新卒就職率も上がった。雇用全体の「量」には大きな問題はなさそうに見える。しかし、質的な面では決していい成績とはいえない。労働力人口の増加の背景にあるのは、1つは女性の就業率が高まっていることだ。しかし、非正規雇用比率も同時に高まり、賃金の伸びも限定的だ。

日本経済の存在感や競争力の低下は明らかだ。名目GDPはかろうじて4位を保ちながらも、1人当たり名目GDPは大きく後退している。数字だけを見ると、決して成績のいい30年とはいえないのだ。

──この30年、イノベーションが生まれないというのも常に課題として挙がります。

大久保:イノベーションは必要不可欠ですが、世界を変えるような真のイノベーションを作り出す人は、ごく一握りにすぎません。いかに先進的なイノベーションでも、最初は平和に使われるか戦争に使われるかはわかりません。それが本当に価値を生むかは、次の段階にかかっています。

多くの企業では、イノベーションそのものを作り出す人材というよりも、そのイノベーションを事業の形にして、社会の役に立つ形で展開し、利益を生むメカニズムを作り出す人材が不足しているように思います。企業のなかでは、そうした人をいかに評価していくかが重要です。

河野:もともと労働力が非流動的な日本企業は、革新的な財・サービスを生み出すプロダクトイノベーションよりも、そのプロセスを効率化し、広範囲に展開するプロセスイノベーションが得意でした。その強みを発揮していければよいのですが、この30年で収奪的システムに陥ってしまったために、人材が育っていません。おっしゃるように、イノベーションを形にして展開していくのは1人でできるものではなく、皆の力が不可欠です。

その意味では、高等教育の充実と同時に、ドイツのマイスターのような仕組みも必要でしょう。職人文化の伝統のある日本で、大学・大学院に行けなかったから選ぶ道とするのではなく、専門的な職業訓練を受けた技能者として活躍できる道も整備すべきです。

大久保:職業訓練や学び直しの機会を広げ、働く人が自らの意思でキャリアと学びを選択できるようにしなければなりません。日本で働く人の半数は顧客接点を担っており、その質を上げることがプロセスイノベーションにもつながっていきそうです。そのためにも、個人のキャリアオーナーシップと、自己選択できるだけの賃金水準の確保が重要です。

──今すぐに手をつけるべきことは何でしょうか。

大久保:私が重視しているのが、「真の」人的資本経営の実現です。本来は、賃金も教育投資も一律ではなく個人に合った形で提供され、それが企業価値につながるというサイクルを目指すべきですが、まだ情報開示に留まっている感があります。

喫緊の課題は、ボリュームゾーンであるシニア人材の活用制度の整備です。政府と企業との協議が必要ですが、次の仕組みを作らない限り、日本の閉塞感は打破できません。

河野:1つは賃上げを続けること。ここ2年間の賃上げ率は5%台となりましたが、これは2%の定期昇給分を含んでいます。実際には3%台の賃上げに留まり、インフレの影響を考えると実質賃金は今もほとんど上がっていない。今年も何らかの理由をつけて「賃上げできない」と言い出す企業からは、もはや人が逃げ出していくはずです。

さらに、最も賃上げの恩恵を受けていない就職氷河期世代への支援を忘れてはなりません。福祉的なアプローチも含めた施策の検討が必要です。

Text=瀬戸友子 Photo=今村拓馬

河野龍太郎氏

横浜国立大学経済学部卒業、住友銀行(現三井住友銀行)入行。大和投資顧問(現三井住友DSアセットマネジメント)、第一生命経済研究所を経て、2000年より現職。2023年から東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員、2025年より同大学客員教授。

大久保幸夫

職業能力研究所代表取締役、人材サービス産業協議会理事。これまでリクルートワークス研究所所長、リクルートの専門役員、フェロー、内閣府参与などを歴任。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ