Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

「希望格差」は解消したのか 山田昌弘氏が危惧する格差の固定化

社会の変化が家族に与える影響について考察し続けてきた中央大学文学部教授の山田昌弘氏が著書『希望格差社会』を上梓したのは2004年だった。それから約20年。人々は将来に希望を抱けるようになったのか。平成から令和の時代にかけて進行した「希望格差」と、その原因について山田氏に聞いた。

「希望格差」に注目するようになったのは、親の家に同居し続ける若者を分析したことがきっかけでした。1999年、著書『パラサイト・シングルの時代』を出した直後、厚生省(現厚生労働省)からの依頼で全国の当事者への調査を実施しました。若者たちは「ロックスターになりたい」などと夢を話していましたが、実際の仕事はアルバイトで、夢を語りながらも、将来については「考えたくない」「わからない」と言う。「本当にやりたい仕事」と「ただお金のためだけにこなしている仕事」の2つが分裂して存在しているとの印象を受けました。

ただ2000年ごろは、若者が夢を追うために1回フリーターという道を選んだとしても、いずれはまた正規雇用の社員になれるという期待感がありました。こと女性に関しては、本人が非正規雇用で収入が低くても、正規雇用の男性と結婚して専業主婦になればとの目算もあったと思います。

私は、当時からそんな見込みに疑問を感じ、多くのパラサイト・シングルが親と同居したまま年を取っていくのではないかと心配していましたが、この予測は、後に現実のものになりました。非正規雇用者の割合が大きくなり、未婚率は上昇し、パラサイト・シングルの中高年化が進んだのです。

「希望」は努力したらそれが報われる状態でこそ抱けるといわれています。平成になって、努力しても報われる人とそうでない人がいる。希望という状態に格差が生じるようになったと感じました。

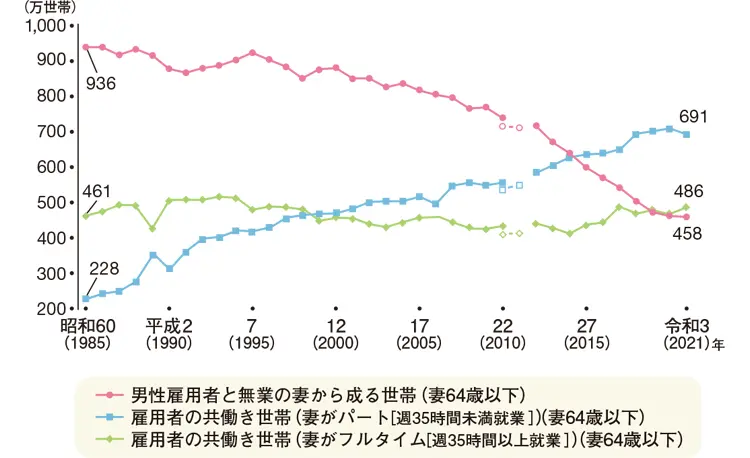

共働き等世帯数の推移 (備考)

(備考)

1.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」(各年2月)、平成14年以降は総務省「労働力調査(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査(詳細集計)」とでは、調査方法、調査月等が相違することから、時系列比較には注意を要する。

2.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び完全失業者)かつ妻が64歳以下の世帯。平成30年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者(非労働力人口及び失業者)かつ妻が64歳以下の世帯。

3.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者(非正規の職員・従業員を含む)かつ妻が64歳以下の世帯。

4.平成22年及び23年の値(白抜き表示)は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

出所:内閣府男女共同参画局『令和4年版 男女共同参画白書』

平成の30年間に生じた 「4つの負のトレンド」

希望格差の拡大には、平成の30年間に生じた「4つの負のトレンド」が大きく影響を及ぼしていると考えています。それは①経済停滞、②男女共同参画の停滞、③少子高齢化の進行、④格差社会の進行で、これらは相互に影響し合っています。

経済停滞の原因の1つは、ジェンダー差別的な雇用環境です。大卒女性という高度人材を企業が活用しなかったため、労働力の効率的な移動が実現せず経済は停滞しました。特に地方の中小企業では、今でも女性に差別的な扱いをするところが多い。内閣府男女共同参画局の「令和6年度 地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」によると、都会に転居した人の出身地域を離れた理由として「やりたい仕事や就職先が少なかったから」との回答は女性22.6%、男性21.9%、「地元から離れたかったから」は女性20.7%、男性13.6%でした。

4つの負のトレンドを下支えしてきたのは、「日本的労働慣行」と「性別役割分業型家族」という2つのシステムです。正規雇用の男性であれば、雇用は原則定年まで保証され、年齢を重ねるに従い地位が上がり、収入が増えるというシステムは、夫は仕事で妻は家事という「性別役割分業型家族」とともに戦後から一般庶民の間に広がり、戦後、昭和の時代にはうまく機能しました。

しかし、1980年ごろから世界でグローバル化が進み、産業の中心が製造業からサービス業に移り、経済・社会が大きく変わると、経済発展のためには柔軟な雇用や女性の活躍が不可欠になります。しかし、企業では変化の時代にあって主たる稼ぎ手である男性の雇用や地位を守る(それによって家族を守る)、という部分最適的な行動こそが正しいとされました。一つひとつの企業が正しいと思える行動を取っても、全体にとってはよい方向とはならない「合成の誤謬」によって、日本企業は成長の波に乗れなかったのです。

日本全体の歩みはとても遅い 緩やかに衰退と悲観的考えも

平成が、仕事や家族などさまざまな点で格差拡大が進行した時代だとすると、令和ではその格差が固定化するのではないかと懸念しています。

1990年の50歳の未婚率は男性5.6%、女性4.3%で、大多数の人は結婚していました。ところが2005年では男性16.0%、女性7.3%、2020年になると男性28.3%、女性17.9%と上昇傾向が続いています。つまり平成初期に若年未婚者だった人々の多くが結婚せず、未婚のまま中年に達したということです。結婚して家族を形成できる人々と、そうではない人々の間で格差が固定化したまま、30年が経過したのです。

仕事の面でも、格差の固定化が懸念されます。令和に入ってからも、いまだ共働きといえば「夫正規雇用−妻パート」の組み合わせが圧倒的に多く、2021年には691万世帯となっています。それに対して、妻もフルタイムで働いている世帯は486万世帯で、平成の30年間でほとんど増えていません(上図)。

こうしたことが影響しているのか、日本では自身の人生に「諦め感」を抱く若者が多くいます。こども家庭庁の「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」(令和5年度)によると、40歳ぐらいになったときに「幸せになっている」かを聞くと、「そう思う」と回答した日本の若者は22.2%で、アメリカやドイツ、フランス、スウェーデンと比べて著しく低く、「自分自身に満足している」に至っては「そう思う」との回答は14.6%に留まりました。

学生と接しているなかでも、彼らの諦め感を実感する機会は多くあります。現代の若者たちは、職業生活に対するワクワク感を求めていないし、賃金もインセンティブになっていない。私が講義で「日本は戦後80年間平和だったが、ずっと平和かどうかはわからない。今後、何かあっても食べていけるような仕事に就くことを考えなさい」という話をしても、「賃金が安くても居心地がいい仕事のほうがいい」と言うのです。現在、日本全体の変化はとても遅い。今のままだと、令和の時代には日本は緩やかに衰退し、経済や社会制度を大きく変革している先進国はもちろん、中進国にも抜かれるだろうという悲観的な考えを持たざるを得ません。

衰退を食い止めるためにどこから手をつければいいか、長年、日本の親子や夫婦の関係を研究してきた私から見ても、変革のトリガーを見つけられていないのが正直なところです。

まずはできることとして、企業には、さまざまな事情で新卒一括採用から漏れた人を考慮し、複数の入職パターンを設計してほしい。政府には、自営業者やフリーターへの子育て支援の拡充や、第3号被保険者制度の撤廃などを進め、共働きで働きたいと思ったら希望の職に就ける雇用システムを作ってほしいです。

Text=川口敦子 Photo=大浦タケシ

山田昌弘氏

中央大学文学部教授

著書に『パラサイト・シングルの時代』(ちくま新書)、『希望格差社会「負け組」の絶望感が日本を引き裂く』(ちくま文庫)、『希望格差社会、それから 幸福に衰退する国の20 年』(東洋経済新報社)など。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ