Works 191号 特集 「失われた30年」を検証する 社会×働く 何が変わり何が変わらなかったのか

日経連『新時代の「日本的経営」』 非正規雇用増加の契機説を検証する

30年前、日経連が刊行した報告書『新時代の「日本的経営」』は、非正規社員増加の契機になったとされ、長く批判の対象であった。当時の関係者にインタビューを行った労働経済学者、八代充史氏とともに、その影響を考える。

30年前の1995年は、日本型雇用システムの転換点の1つといわれる。この年、日本経営者団体連盟(日経連)は、1993年に日経連内で立ち上がった「新・日本的経営システム等研究プロジェクト」の議論を踏まえ、企業の労務管理のあり方について提言する『新時代の「日本的経営」』を発表。その内容は、これまでの日本的雇用を根幹から見直すべきだというものだった。

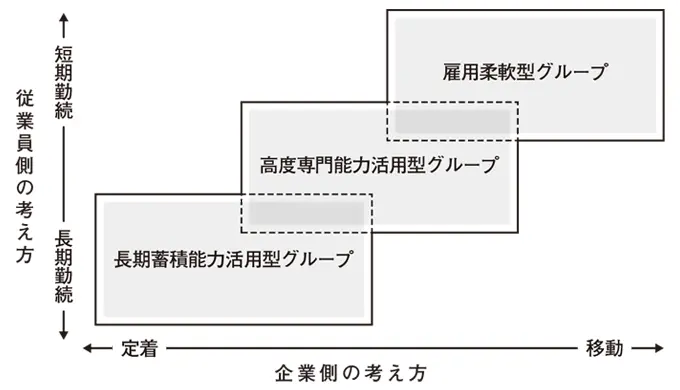

『新時代の「日本的経営」』は、雇用の流動化を肯定し、今日に至る非正規社員の急増や賃金抑制、雇用不安のきっかけになったとして批判されてきた。特にやり玉に挙げられてきたのは、「雇用ポートフォリオ」という考え方だ。報告書では、従来型の正社員にあたる「長期蓄積能力活用型」、専門性を生かす「高度専門能力活用型」、パート労働者、契約社員、派遣労働者など非正規雇用をまとめた「雇用柔軟型」という3つの雇用区分を設定し、各社の戦略に応じて適正な割合で組み合わせることを提言している。

報告書が刊行された1990年代半ばは、日本企業を取り巻く経済環境が激変した時期だった。先進5カ国の蔵相がドル高の是正に協調した1985年のプラザ合意以降、急速な円高が進行し、輸出産業は深刻な影響を受けた。その後のバブル崩壊で日本経済は不況に陥り、1990年代には再びの円高に見舞われた。グローバル化対応の遅れも重なり、企業の喫緊の課題としてコストコントロールの必要性が高まっていた。

報告書がどれだけ影響を与えたかは別として、『新時代の「日本的経営」』の刊行後、雇用柔軟型にあたる非正規の割合が増えていったのは事実だ。1996年には労働者派遣法が改正され、対象業務が26業務に拡大。1999年にはネガティブリスト方式に変更され、禁止された業務を除いては原則として派遣を行うことができるようになった。バブル崩壊後の1990年代には新卒採用が抑制され、就職氷河期世代を生み出した。現在、雇用者全体に占める非正規労働者の割合は約4割にまで上昇している。

「長期的な視野」と「人間尊重」の基本は変えない

しかし、八代氏は、「もともと報告書が目指していたのは、雇用の安定だった」と語る。八代氏はオーラルヒストリー研究として、報告書の作成者をはじめ当時を知る関係者へのインタビューを行い、刊行の経緯や狙いについての貴重な証言を引き出している。その内容は、『『新時代の「日本的経営」』 オーラルヒストリー』(慶應義塾大学出版会)にまとめられている。

「日経連にとって『日本的経営』は守るべきものでした。ここでいう日本的経営とは、労使関係の安定であり、雇用の安定です。専務理事として報告書の作成を主導した福岡道生さんも、『長期的な視野と人間尊重という基本的な方針は変わらない』と明言されています」

当時既に、日本的経営はもう立ち行かない、もっと流動性を高めるべきだという議論は世の中に出ていたが、日経連のなかでは長期雇用を崩す考えはなかったという。日本型雇用システムでは、出向や転籍といった雇用調整の手段があったため、解雇で人を減らさずとも対応できたという事情もあった。

「一方で、今後さらに経済環境が厳しくなったとき、人件費をどう管理するのかという問題が目の前に突きつけられていた。そこで、長期雇用を守ることを大前提として、ポートフォリオで考えようというのが日経連の出した処方箋でした。いわば日本的経営を新時代に適用させていくためのギリギリの施策が、雇用ポートフォリオだったのではないでしょうか」

企業・従業員の雇用・勤続に対する関係 注1:雇用形態の典型的な分類 注2:各グループ間の移動は可

注1:雇用形態の典型的な分類 注2:各グループ間の移動は可

出所:『『新時代の「日本的経営」』 オーラルヒストリー』(慶應義塾大学出版会)15ページ

見通しより増えすぎた 「雇用柔軟型」

作成者の証言からも、そのことがうかがえる。『新時代の「日本的経営」』で提示された雇用ポートフォリオは、特に「雇用柔軟型」に注目して雇用不安の拡大につながったと批判されることが多いが、当時日経連の要職にあったインタビュイーの1人は、八代氏たちのインタビューに対して、当初の見通しより雇用柔軟型が増えすぎたことを憂いている。

当初から日経連は「雇用柔軟型」への転換を促してきたわけではなく、あくまでも中立的なスタンスを取っていた。報告書には「自社型雇用ポートフォリオ」と記述されており、適正な組み合わせは自社で探っていくものだ、としている。3つの雇用区分間は柔軟に移動できるものとし、固定的な身分と受け止められないよう、重複部分を設けて点線で表すなど説明の仕方に細心の配慮を払っていたという証言もある(上図)。

むしろ日経連からすると、雇用ポートフォリオの最大のポイントは、「高度専門能力活用型」にあった。高度な専門能力を持ち、成果で評価され、1企業に留まらない活躍をするような新しい人材像を打ち出したことだ。

「ところが、『高度専門能力活用型』については、インタビューで尋ねても、あまり具体的なイメージは出てきませんでした。後になって考えてみると、長期蓄積能力活用型と雇用柔軟型だけでは、こちらが増えればあちらが減るというゼロサムになってしまうので、それを中和するために3つの分類を作ったのではないか。もちろん誰もそんなことは言いませんし、実際にどこまで意識していたかはわかりませんが、私はそのように推測しています」

お墨付きによって 時代の空気を変えた

『新時代の「日本的経営」』への批判は、雇用問題が注目を集めるたびに繰り返されてきたが、八代氏は「過大評価してもいけない」と注意を促している。学術界やメディアが関心を持つほど、当時の企業の現場に浸透していたとはいえないからだ。実際、この報告書をテキストとして、人事の方針を変えた企業が続出したわけではない。

「この報告書が、雇用不安を招いた直接の原因だというのはさすがに言いすぎです。しかし、一定の影響力を持つ経済団体の正式な報告書として記載されたことで、雇用柔軟型を活用することにお墨付きを与えたとはいえるでしょう。報告書をきっかけに、当時はまだ少数だった派遣労働を活用してもよいのだという空気が生まれ、やがてどんどん広がっていった。その空気の醸成に『新時代の「日本的経営」』が貢献したことは確かだと思います」

Text=瀬戸友子 Photo=八代氏提供

八代充史氏

昭和女子大学 専門職大学院

福祉社会・経営研究科 福祉共創マネジメント専攻 特命教授

慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。日本労働研究機構(現労働政策研究・研修機構)研究員、慶應義塾大学商学部助教授、教授を経て、2025年4月より現職。専門は人的資源管理論、労働経済学。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ