真の「定着」を促すために―静かな退職からの移行を考える

在職の4分類の間にある「違い」を分析する

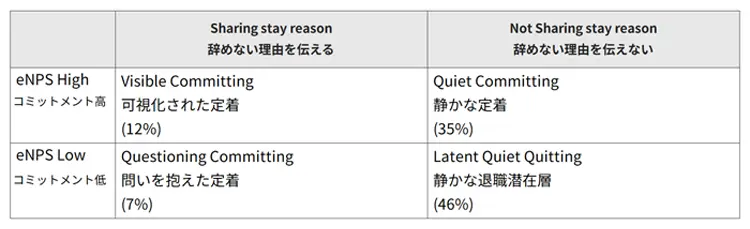

第4回では、Latent Quiet Quitting=静かな退職潜在層に注目し、なぜ彼ら・彼女らが「辞めない理由を積み重ねることができなかったのか」を分析した。経験・制度・認識・人間関係―そのいずれにおいてもほかの定着層と比して“積み上げ”の乏しさが可視化されたことで、「静かな退職」を未然に防ぐ手がかりを提示した。

今回は、第4回までの検討をふまえ、在職の4分類のグループ間の違いに注目する。統計分析により、若手の在職状況の違いをつくっているものは何かを明らかにする。これにより、特にグループ間の「移行」、つまり「静かな退職」の若手がその状況を変えるためには組織に何が必要か、についての示唆を得ることを目的とする。

分析モデルの概要

分析は多項ロジットモデルにて行う。本分析では、若手就業者(大企業在職・20~39歳・正規雇用者)の在職状況に関するパターンを明らかにするため、在職の4分類を被説明変数とした多項ロジット回帰分析を実施した。この4分類については過去のレポート(第2回・第3回)にて分析を行ってきたものである。

在職の4分類

- Visible Committing

- Questioning Committing

- Quiet Committing

- Latent Quiet Quitting

図表1 在職の4分類(若手社員と企業の関係の整理と出現率(※1))

目的変数がカテゴリー変数であり順序性は仮定されないことから、多項ロジットモデルを用いて説明変数における関連を分析している。

説明変数としては、自社への評価、職場への適応状況(Job Embeddedness:fit, links, sacrifice)、キャリア支援、“稀少性”、越境経験、人間関係、労働環境、属性など、ここまで検証してきた要素を投入した。

なお、説明変数の統計的性質等の説明については長文になるため、本稿末尾に付した。

静かな退職からの“上方シフト”

まずは、在職の4分類において、静かな退職潜在層(Latent Quiet Quitting、以下Latent層とも)を基準として、静かな定着(Quiet Committing、以下Quiet層とも)に属する確率を高める要因を検討した。図表1で言えば“上方向へのシフト”にあたる。

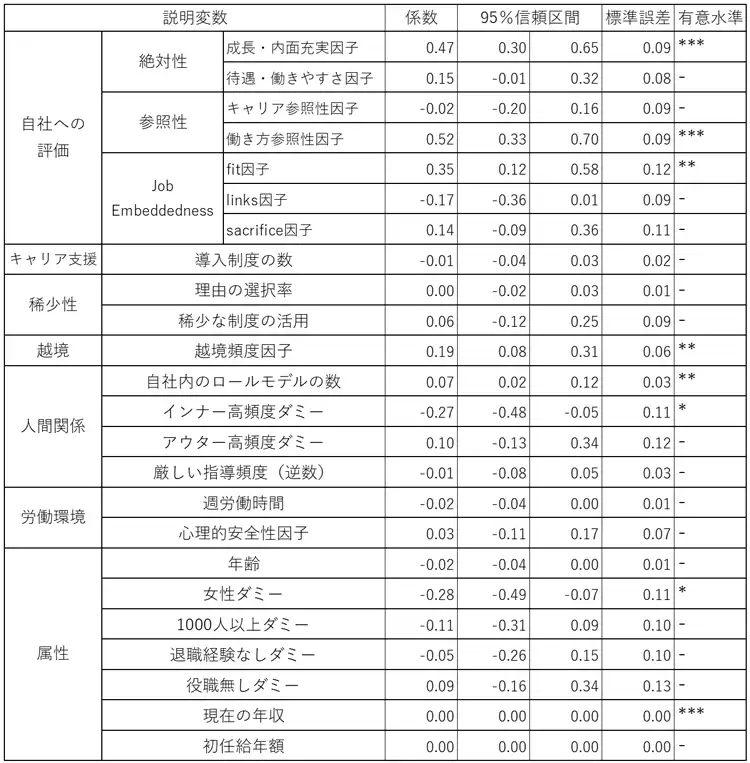

分析結果は図表2に示した。

- 自社への評価

成長やキャリアといった面と待遇や働き方の面について、比較を前提としない絶対性と身の回りとの比較を前提とした参照性において聞いた結果を因子スコアとして説明変数としている。成長・内面充実因子(係数=0.47, p<.001)と働き方参照性因子(係数=0.52, p<.001)の高さはQuiet層に属する可能性を大きく高めている。

他方で、待遇・働きやすさ因子やキャリア参照性因子は有意ではない。ポイントは、成長やキャリアは参照性ではなく絶対性評価との関係が強いが、待遇や働き方は参照性評価との関係が強いことだ。つまり、「待遇や働き方の納得感については、比較しないとQuiet層になる可能性を上げることはできない」ことを示唆している。

単に労働条件・労働環境を良くしただけでは、静かな退職を減らすことはできないのだ。 - Job Embeddedness

仕事への埋め込みの各因子スコアについては、fit因子(係数=0.35, p<.01)が有意に正の関係である。自分に職場が合っているという感覚は、Quiet層の形成に強く寄与している。

links因子スコアやsacrifice因子スコアは統計的に有意ではなく、Latent層脱出のためには「つながり(links)」「離れることの損失(sacrifice)」よりも「適合感(fit)」が鍵となる。 - キャリア支援

導入制度の数は有意ではない。支援制度の多さや存在、認知自体との関係はない。 - 稀少性(辞めない理由の選択率、稀少な経験)

有意ではない。稀少性の高い辞めない理由の保有や、経験機会の有無は関係していない。 - 越境

越境の頻度を示した越境頻度因子スコア(係数=0.19, p<.01)は有意に正の関係を持つ。Quiet層は「社外的な視野の広がり」がありつつも、定着の質が高い状況にある。これは、外部と接触し、社内外を相対化できる視点を持つことが、かえって自社への納得と定着を促す可能性を示唆する。 - 人間関係

自社内のロールモデル数(係数=0.07, p<.01)は正に有意であり、静かな定着と静かな退職の若手の違いの背景には「身近な模範」の存在があるようだ。

インナー高頻度ダミー(係数=-0.27, p<.05)は負に有意であり、これは一緒に仕事をする職場内の同僚や上司とのコミュニケーション頻度が高いと静かな退職から静かな定着への変化が起こりにくい可能性を示唆している。同僚や上司との過度に密な関係性(インナーコミュニケーションの過剰)はQuiet化を阻害することを示している。情報過多・密接すぎる職場内での閉じた関係性は静かな定着を妨げるのだ。 - 労働環境

労働時間や職場の心理的安全性因子スコアは有意ではない。もちろん、過剰な労働時間や無駄な残業は問題外であるが、特に大企業はコンプライアンス強化もあり対応が進んでいる。その前提で、単に労働時間を短くしても静かな退職を防ぐことはできていないようだ。

また、職場の心理的安全性を高めても静かな退職を防ぐことはできていない。もともと心理的安全性はイノベーション喚起や意見表出など、ハイパフォーマンス層におけるさらなる成果発揮に注目した概念のようにも考えられ、定着の質を高めるという点においては効果は限定的である可能性もある。 - 属性変数

女性(係数=-0.28, p<.05)はQuiet層に入りにくく、静かな退職に陥る危険性が高い。組織としてこの傾向には留意が必要だろう。20~30代女性に向けた定着支援は組織戦略において欠かせない重要点である。

性別を除けば他の属性変数はほとんど関係がなく、年齢、企業規模、退職経験、役職、初任給年額は有意ではない。ほとんどの属性が有意ではなかったことは、属性による先天的な状況が静かな退職か静かな定着かを決定しているのではなく、入職後の後天的な状況が決定しているということだ。現在の年収は有意だが効果は小さく(係数は.0001)、個人属性よりも職場や経験の影響が大きい。

分析結果を整理すると、静かな退職(Latent Quiet Quitting)を静かな定着(Quiet Committing)にシフトさせるのに有効である可能性が高い要因は以下のとおりである。

1.自社に対する「成長実感」や「身のまわりと比較した働き方の納得感」

2.職場とのフィット感(適合感)

3.越境経験による視野の拡張、比較の視座の獲得

4.観察可能なロールモデルの存在

5.過剰でない職場内のコミュニケーション頻度

6.若年女性に対する定着の質改善への特別な支援

図表2 静かな退職潜在層(Latent Quiet Quitting)を基準として、静かな定着(Quiet Committing)に属する確率を高める要因

***:0.1%水準 **:1%水準 *:5%水準

***:0.1%水準 **:1%水準 *:5%水準

静かな退職からの脱出を促す、別のアプローチ

もうひとつアプローチがある。静かな退職潜在層(Latent Quiet Quitting)から、“上”に移動するのではなく、“左”(問いを抱えた定着=Questioning Committing、以下Questioning層とも)に移動することである。Latent層が最も仕事やキャリア、組織との関わりに関する状況が悪いため、この打ち手も想定される。

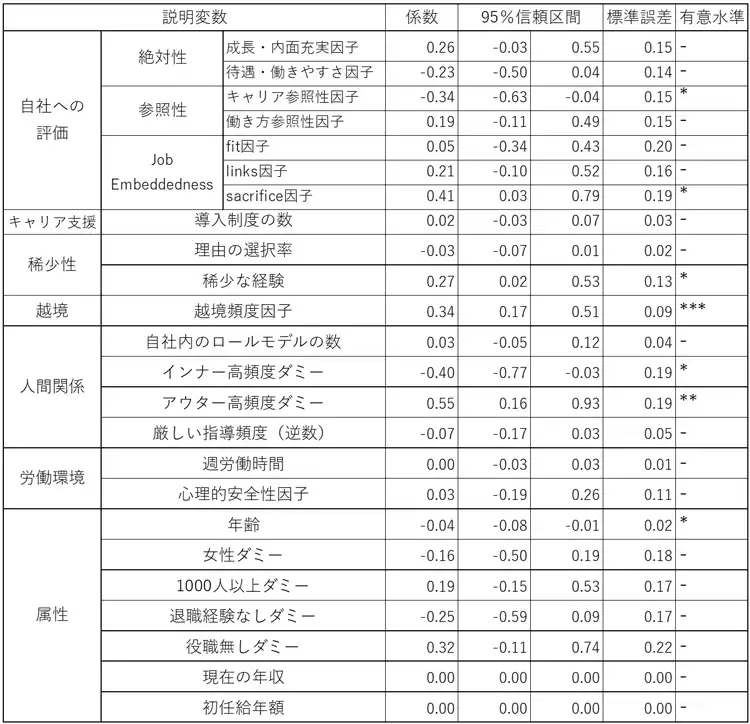

このLatent層からの“左シフト”に関連する要素について、多項ロジットモデルによる分析結果(図表3)を解説する。

- 自社への評価

キャリア参照性因子(係数=-0.34, p<.05)が有意に負。「キャリアが進んでいない」とまわりと比べて感じる人がQuestioning化する。周囲と比較してキャリアが“進んでいない”と感じる人は、Latent層ではなくQuestioning層になりやすい。

他の因子(成長志向・待遇志向・働き方参照性)は有意でなく、Questioning層はキャリア評価の相対性を認識し、自身の状況に焦りを感じている可能性がある。

実際には、第3回で見た通りQuestioning層の方がLatent層よりもキャリア状況は優位であるが、比較の視点が構築されたために、現状への納得は形成されていない(可視化された定着=Visible Committingには至っていない)と捉えるべきである。しかし、静かな退職から一歩踏み出すための要素になっているのだ。 - Job Embeddedness

sacrifice因子(係数=0.41, p<.05)が有意に正。「辞めると損だ」という感覚が強い人は、単なる静かな退職にならず辞められない葛藤を抱え、Questioning化につながる。

一方で、fit(適合感)やlinks(つながり)は有意ではなく、職場への納得感より、コスト感との関係が顕在化している。 - 稀少性

稀少な経験(係数=0.27, p<.05)が有意に正。自社においてほかの社員があまり経験していない特別な機会を得たことが、静かな退職から一歩踏み出すきっかけになっている可能性がある。 - 越境経験

越境頻度因子(係数=0.34, p<.001)が0.01%水準で有意に正。外の世界を知ることで、「このままでいいのか?」という問題意識が高まり、Questioning化している。静かな退職の状況を揺さぶる効果がある。 - 人間関係

アウター高頻度ダミー(係数=0.55, p<.01)が正に有意。一方で、インナー高頻度ダミー(係数=-0.40, p<.05)が負に有意。

職場外の人間関係に活路を求めている。これは越境と同様、視野の拡大による揺さぶりの兆候。業務に直結する職場内での過密な人間関係は、むしろ静かな退職の要因となっている可能性を示唆する。

「距離感のなさ」や「閉鎖性」を解消するために、社外での越境にとらわれず、社内の部署横断的な勉強会やコミュニティも有効だろう。 - 属性

年齢(係数=-0.04, p<.05)が負に有意。若い人ほどLatent層ではなくQuestioning層になりやすい。

ほかの属性(性別、企業規模、退職経験、役職など)は有意でなく、Questioning化は年齢以外の属性では説明しにくく、職場や経験に起因している。

分析結果を整理すると、静かな退職(Latent Quiet Quitting)を問いを抱えた定着(Questioning Committing)にシフトさせるのに有効である可能性が高い要因は以下のとおりである。

1.自社に対する「身のまわりと比較した成長実感」が劣位であること

2.自社を辞めると損であるという感覚

3.社内で稀少な経験の実施

4.越境経験による視野の拡張、比較の視座の獲得

5.職場内のコミュニケーションの割合を減らし、社内の部署横断的なコミュニケーションを増やす

6.より年齢が若いほどQuestioning化しやすい傾向

図表3 静かな退職潜在層(Latent Quiet Quitting)を基準として、問いを抱えた定着(Questioning Committing)に属する確率を高める要因

静かな退職からの脱出を促すために

以上2方向の分析結果をふまえれば、「若手人材の定着の質を上げる」、つまり静かな退職からのシフトを促すための方策は具体的には、次のようなものが挙げられることになる。

「職場内に閉じず、社内の他部署など職場外空間におけるコミュニケーションの場を構築する」

「入社後早いタイミングで出向や留学、学び直しなどによる他社の同世代との接触の場を設け、比較によるフィット感の獲得を促す」

「社内におけるロールモデルの発見機会の早期付与」

「個々の状況に即した、稀少性の高い経験をさせる」

特に、比較の視座を獲得することと、職場内だけでコミュニケーションする閉じた状況を解消することは、2つのアプローチの両方において高い有意水準で実証された“脱出手段”である。こういった打ち手は、静かな退職からの移行を促すために有効性が高いと考えられる。

能力は高いのだが仕事へのコミットメントが低い……そんな若手人材が静かな退職潜在層になっているときに、本稿が参考になれば幸いである。

【参考】説明変数について

本稿の分析における説明変数について、具体的には以下のとおりである。

- 自社への評価

自社への評価に関する複数の項目の結果。ほかとの比較を前提としない絶対性尺度と、ほかとの比較を前提とした参照性尺度とを用いたもの。

A.絶対性尺度(そう思う~そう思わない、リッカート尺度・5件法)の回答結果を因子分析(最尤法、プロマックス回転)した結果得られた2因子(※2)。

◎成長・内面充実因子(※3)

その会社で働く人が魅力的だ

自分らしさや持ち味が生かせる

成長できる環境がある

会社の理念・ビジョン・経営戦略に共感できる

尊敬できる先輩や同僚が多い

職場で業務について十分に教えて貰える体制がある

研修やeラーニングなど、業務に関する知識を学べる機会が十分にある

◎待遇・働きやすさ因子

自宅から勤務地が近い

休暇の日数が多く、有給休暇が取りやすそう

福利厚生が良い

B.参照性尺度(そう思う~そう思わない、リッカート尺度・5件法)の回答結果を因子分析(最尤法、プロマックス回転)した結果得られた2因子。

◎キャリア参照性因子

ほかの会社よりも、やりがいがある仕事だと感じる

ほかの会社よりも、自分の成長に繋がる機会が多いと感じる

まわりの友人・知人と比べて、自分の成長に繋がる機会が多いと感じる

◎働き方参照性因子

ほかの会社に比べれば良い労働環境だと感じる

ほかの会社よりも、働き方が恵まれていると感じる

まわりの友人・知人と比べて、自分のほうが働き方が恵まれていると感じる - Job Embeddedness

ジョブへの埋め込み。Job Embeddednessを構成する各認識が強いと離職意向が低くなる傾向があるとされる。Mitchell et.al(2001)(※4)をもとに、高階・開本(2022)(※5)の尺度を用いた。因子分析(最尤法、プロマックス回転)の結果、先行研究のとおり3因子構造が得られた。

◎fit因子

私と会社との相性は良いと思う

私は、この会社の社風によく馴染んでいる

◎links因子

親しく雑談したり私的な会話をできる同僚が職場にいる

私は、職場の同僚から頼りにされていると感じる

同時に複数の仕事チームないしはプロジェクトに関わっている

職場の同僚から、仕事上の相談を持ちかけられることが多い

◎sacrifice因子

この職場を辞めたら、たくさんの犠牲を払う事になるだろう

私は、自分の仕事成果に対して十分な報酬で報われている

この仕事から、給与以外にも多くの恩恵を受けられている

同業他社と比べて、この職場が提供する労働条件は優良だと思う - キャリア支援

自社のキャリア支援に関する制度の整備状況を変数としたもの。

◎自社のキャリア支援に関する制度について認識している数

以下14の制度について「制度がある」と回答した数。最小値0、最大値14。

社内で配属・異動先のポストを公募する制度

社内での複数の部署の兼務(社内副業制度等)

リモートワーク(在宅勤務)制度

メンターなどによる教育制度

上司と1対1で行う定期的な面談(1on1)

社内キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタントへの相談体制

仕事にかかわる学びへの支援制度(資格取得の費用補助、社外セミナー参加・書籍購入補助等)

副業・兼業を可能とする規定

ベンチャー企業や中小企業などへの出向(留職制度など)

ボランティア支援制度

大学・大学院等での学び直しを支援する制度(海外留学を除く)

海外留学制度

部活動やサークルなど社員間の交流を促す制度

転勤を回避・パスする制度 - 稀少性(在職理由、自社での経験)

自社について、稀少性の高い在職継続理由や経験・機会をどの程度得られていると認識しているかを変数としたもの。

◎辞めない理由の選択率

あなたの「いま働いている会社を辞めない理由」を選ぶとしたら以下のどれですか。という質問に対して第一位に回答した選択肢の、全回答者における選択割合。稀少性の高い(自分ならではの)在職継続理由があることの逆数。

仕事で高いパフォーマンスを発揮できるから(1.8%、最小値)~特に辞める理由がないから(15.1%、最大値)

◎稀少な経験

自社の同僚を想起し、自分が経験した取り組みや機会について、稀少性が高い経験があったかどうかを測定する変数。以下の16項目について、勤務先で「ほとんどの人が経験していない(数%程度)」「自分以外に経験している人はいない」(※6)と回答した項目の数。最小値0、最大値11。

所属する企業・団体の人との勉強会

業務上必要な、社外の研修への参加や資格取得

新たな知識の学びなおし・リスキリング

所属する企業における、有志団体の活動

所属する企業・組織外のビジネスプランコンテストへの参加

職場における任意の研修・勉強会や教育プログラムへの参加

自ら希望した部署への異動(手挙げ制異動、公募型異動、ジョブポスティング制度などを使った異動)

異動のタイミングの変更(事情があって時期を早めたり・遅らせて異動した)

抜擢人事(入社年数や経験年数などの慣行から外れた、まわりと比べて早い昇格・昇進・重要な仕事への任命)

社内での表彰やアワードの受賞

資格取得や学習への支援

あなたのキャリアに関するカウンセリングや相談

1か月以上の休暇の取得(育児休暇を除く)

特別賞与・ボーナスの付与(定期的に支払われる賞与・ボーナスとは別に支払われた臨時報酬)

副業・兼業の実施

リモートワーク(在宅勤務)制度 - 越境

自社外における活動の状況を示す変数。特に勤務先における主たる業務と異なるコンテクストの空間における活動(※7)の頻度を測定するものとして、以下の設問を設定。因子分析(最尤法、プロマックス回転)の結果、1因子構造が得られた。頻度を尋ねる質問として、5件法(全くない~よくある(毎週のように)(※8))で聞いている。

自身の子ども以外の未就学児や小学生、中学生との会話の機会

社外における多人数の前でのスピーチ・講演

ビジネスプランコンテストやハッカソンへの参加

会社や本業の仕事とは異なる行動・態度・ものの考え方などを用いる機会

所属する会社内や業界にはあまりいないタイプの人と協働する機会

本業とは異なるスキルや能力を活用したり伸ばす機会

会社や本業で表現しきれない能力や自分自身が活かされる機会 - 人間関係

A. 自社内のロールモデルの数

「現在の勤務先に、あなたの仕事のやり方や仕事に取り組む姿勢について、強く影響を受けた人はいますか」としてその人数を聞いている。最小値は0人(いない)、最大値は20人である。

B. コミュニケーションの対象と頻度

自社内においてコミュニケーションを行う対象と頻度をもとにダミー変数としたもの。選択肢は頻度による6件法である(毎日のようにある~年に1回程度、それ以下(※9))。

◎職場内(インナー)コミュニケーション高頻度ダミー

以下2つの質問に対する質問に対していずれかを「毎日のようにある」と回答した場合を1とし、それ以外を0とするダミー変数。60.0%が1。

職場の同僚と会話やコミュニケーションをする機会

職場の上司と会話やコミュニケーションをする機会

◎職場外(アウター)コミュニケーション高頻度ダミー

以下3つの質問に対する質問に対していずれかを「毎日のようにある」と回答した場合を1とし、それ以外を0とするダミー変数。29.8%が1。

社内の別の職場にいる先輩・同僚と会話やコミュニケーションをする機会

会社の経営幹部と会話やコミュニケーションをする機会

会社の人事部などの人事の担当者との会話やコミュニケーションをする機会

C. フィードバックの頻度

業務上のフィードバックを職場の上司や先輩から受ける頻度を測定したもの。「職場の上司や先輩に、厳しい指導や叱責をされる機会」として聞き、上記6件法で回答を得た。高頻度を6、低頻度を1とした変数。 - 労働環境

◎週労働時間

「あなたのここ数か月の平均的な1週間の総労働日数と総労働時間はどれくらいですか。仕事を休んでいた方は、働いていたときのことをお答えください。※残業時間(サービス残業も含む)はカウントし、通勤時間、食事時間、休憩時間は除きます(※10)」とする質問への週労働時間の回答値。最小値1~最大値168。分析にあたっては異常値として、週労働時間20時間以上60時間以下の者を対象として分析した(※11)。

◎心理的安全性スコア

Edmondson. (1999).におけるTeam psychological safety設問を参考に、「チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる」「チームに対して、リスクが考えられるアクションを取っても大丈夫だという安心感がある」「チーム内で自分を騙すようなメンバーはいない」「現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる」の4項目の回答(5件法・リッカート尺度)を、因子分析(最尤法・プロマックス回転)した結果得られた1因子の因子得点(※12)。 - 属性変数

◎年齢:最小20、最大39。平均値は30.7、中央値は31.0。

◎女性ダミー:女性を1、男性を0とするダミー変数。女性41.4%、男性58.6%(※13)。

◎1000人以上ダミー:勤務先企業規模が従業員数1000人以上を1、1000人未満を0とするダミー変数。調査対象が大企業(300人以上)在籍者であるため、300人以上1000人未満が0である。

◎退職経験なしダミー:回答時点までの退職経験が0回であると回答した者が1、それ以外が0のダミー変数。なお、第一時点調査から第二時点調査の間に退職した者は分析から除外した。

◎役職無しダミー:勤務先における役職について「役職なし」と回答した者を1、それ以外が0のダミー変数。

◎現在の年収:「あなたの昨年1年間(2024年1月~12月)の収入(税込みの実績)を教えてください。※副業・兼業からの収入を含め、賞与・ボーナスも含めてお答えください」という質問の回答。最小値1、最大値9999。平均値485.3、中央値450.0。分析にあたっては異常値を除外するため2000以下を対象とした。

◎初任給年額:「就職して最初の1年間の年収(税込みの実績)はどのくらいでしたか。

※副業・兼業からの収入を含め、賞与・ボーナスも含めてお答えください」という質問の回答。最小値1、最大値9999。平均値419.0、中央値380.0。分析にあたっては異常値を除外するため1200以下を対象とした。

(※1)在職企業を辞めない理由を複数選択式で回答を得たうえで、“前の質問で選んだ「会社を辞めない理由」は、いま働いている会社の人事や上司に直接伝えていますか”と聞いた結果。なお、「伝えていない」回答者にはその理由も聞いている(詳細は第1回レポート)。eNPSは0~10点で計測する簡易的な会社の仕事への愛着度合い。図表のeNPS Highは6~10点。

(※2)因子負荷量などを検討した結果、3因子構造であったが、最終的な分析モデルにおいて多重共線性が生じたため、ブランド志向因子(多くの人が知っている有名な会社だ、働くことを世間の人が憧れる会社だ、給与や賞与が良い)を除外して説明変数として投入した。

(※3)以下列記する質問項目は、各因子に対して因子負荷量の高かった(.4以上を基準とする)項目

(※4)Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.

(※5)尺度については、高階・開本(2022)を用いた。リッカート尺度・5件法(あてはまる~あてはまらない)による回答について、因子分析(最尤法・プロマックス回転)した結果として得られた3因子の因子得点。

なお、3因子については概ね先行研究のとおりの設問ごとのfit因子、link因子、sacrifice因子への因子負荷量となったものの、「私は、会社から十分な権限と責任を与えられている」「自分が持っている技能や才能を、仕事で上手く発揮できている」の2設問の因子負荷量が全因子において0.4を下回っていたためにこの2設問は除外して因子分析した結果である。

高階利徳 & 開本浩矢. (2022). 上司行動が従業員のリテンションと職場内外での行動に与える影響. 大阪大学経済学. 72(3), p. 1-20.

(※6)ほかの項目は、「ほとんどの人が経験している(ほぼ100%)」「多くの人が経験している(75%程度)」「半分前後の人が経験している(50%程度)」一部の人が経験している(25%程度)」「わからない」

(※7)行為や相互作用の断絶を引き起こす社会文化的相違であるとされる(Akkerman & Bakker,2011)。なお、越境についてはこの境界の定義をふまえ、「境界を往還しているという個人の認識の有無」(石山, 2018)とされる。

Akkerman, S. F., & Bakker, A.(2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of educational research, 81(2), 132-169.

石山恒貴.(2018).越境的学習のメカニズム.福村出版.

(※8) 「全くない」「ほとんどない(半年に1回程度)」「たまにある(数か月に1回程度)」「ある(1か月に1回程度)」「よくある(毎週のように)」

(※9)「毎日のようにある」「週に数回程度ある」「週に1回程度ある」「月に1回程度ある」「半年に1回程度ある」「年に1回程度」「それ以下」

(※10)以下も注記している。

※回答例:毎日9時から17時まで、休憩1時間で週5日働くと、7×5=35時間です。※アルバイトを2箇所でやっているなど、複数の勤務先で仕事をしている場合は、合計の仕事時間でお答えください。※「1」日単位、「1」時間単位でお答えください。

(※11)概ね上下2%除外である(下位2.9%、上位1.5%)。除外にあたっては社会保険加入対象や労働基準法上の労働時間上限も参考に異常値を設定している。

(※12)Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44(2), 350-383.

(※13)想定する母集団が大企業の正規雇用者であることにより、男性が多い。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ