静かな定着―それは「納得」か「停滞」か

“語られない納得”か、“語られない停滞”か?

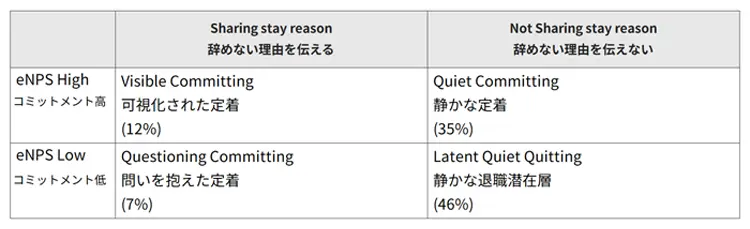

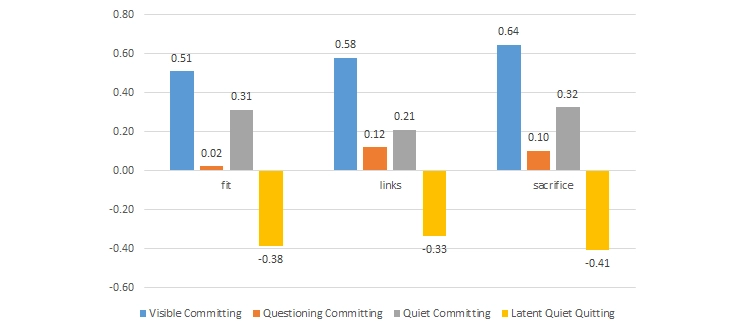

若手の定着の実態が「辞めない理由の可視化と共有」を通じて、職場との相互関係によって形成されるものだという視点をデータから提示してきた。そして前回は、eNPS(10点満点で、在職する企業での仕事を親しい友人や家族に薦める度合を測定したスコア)と在職理由の共有有無を軸に、若手の定着の状態をVisible Committing、Quiet Committing、Questioning Committing、Latent Quiet Quittingの4分類で整理した(図表1、再掲)。

図表1 在職する若手社員と企業の関係の整理と出現率(※1)

なかでも注目すべきは、全体の35%を占めるQuiet Committing(静かな定着、以下Quiet層とも)層である。このグループは在職企業に高いコミットメントを持ちながらも、辞めない理由を語らず、共有もしていない。企業からはその定着の質が見えにくく、eNPSスコアが高いことからマネジメント上も問題がないと見なされ“放置されがち”な層である。

だが、Quiet Committingは、組織として安心・安全な定着状態ではない。むしろこのグループには、いま最も注意深く向き合うべき2つの意味がある。

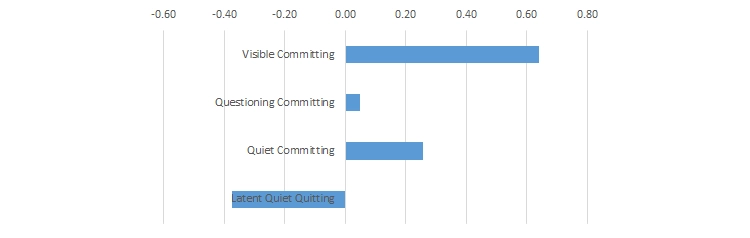

ひとつは、職場に対して「言葉にはしていないが、納得して残っている」というポジティブな側面だ。実際、在職組織との関係について離職率とマイナスの関係があるJob Embeddednessのスコア(※2)(※3)では、最も高いVisible Committing(可視化された定着、以下Visible層とも)層と比較してやや低い程度の2番手にFit(相性)、Links(つながり)、Sacrifice(離れることの損失)を感じている(図表2)。また、自身のキャリアの進捗状況への満足感を測定するスコア(キャリア進捗満足スコア(※4))においても同様の傾向(Visible Committingに次いで高い)が見られる(図表3)。

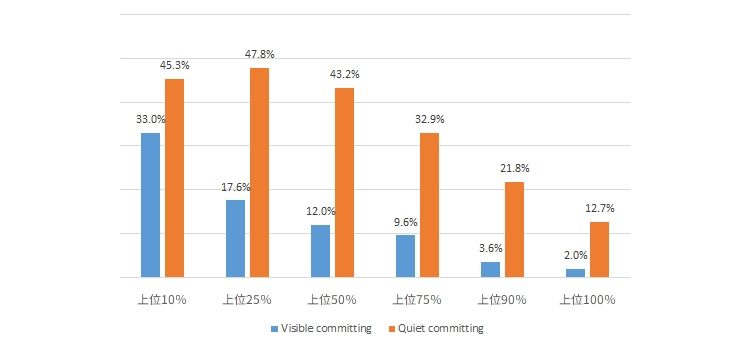

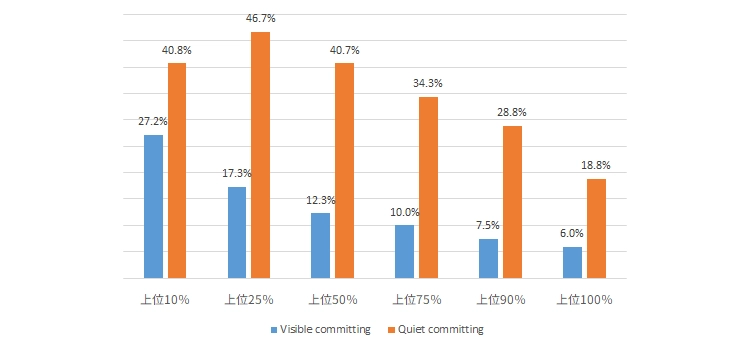

組織や仕事との関係について、別の視点からも分析結果を示しておこう。ワーク・エンゲージメント・スコア(UWES)(※5)や職場の心理的安全性スコア(※6)について、それぞれの水準別にVisible層とQuiet層の出現率を分析した(図表4・5(※7))。Visible層は両スコアともに最も高い(上位10%層)レベルにおいて最も多く出現する。ワーク・エンゲージメント・スコア上位10%層では33.0%、心理的安全性スコア上位10%層では27.2%存在し、スコア低下とともに出現率が低下していく傾向がある。他方で、Quiet層では両スコアともに上位25%層(10~25%層)において最も高い出現率を示している。また、上位10%から上位50%層まで出現率が大きくは変化していない点も特徴と言える。

こうした先行尺度もふまえた分析によれば、Quiet Committingは若手全体のなかで、ベストではないが決して悪くない組織との関係やキャリア進捗の状態にあると考えられよう。

図表2 Job Embeddednessスコア(3因子・因子得点)

図表3 キャリア進捗満足スコア(因子得点)

図表4 ワーク・エンゲージメント・スコアの水準別出現率

※「上位10%」はスコアが上から10%までに入る階層、「上位25%」はスコアが上から10%までに入る階層を除いて上から25%までに入る階層である

※「上位10%」はスコアが上から10%までに入る階層、「上位25%」はスコアが上から10%までに入る階層を除いて上から25%までに入る階層である

図表5 職場の心理的安全性スコアの水準別出現率

※「上位10%」はスコアが上から10%までに入る階層、「上位25%」はスコアが上から10%までに入る階層を除いた上から25%までに入る階層である

※「上位10%」はスコアが上から10%までに入る階層、「上位25%」はスコアが上から10%までに入る階層を除いた上から25%までに入る階層である

キャリア不安を感じていない“静かな定着”

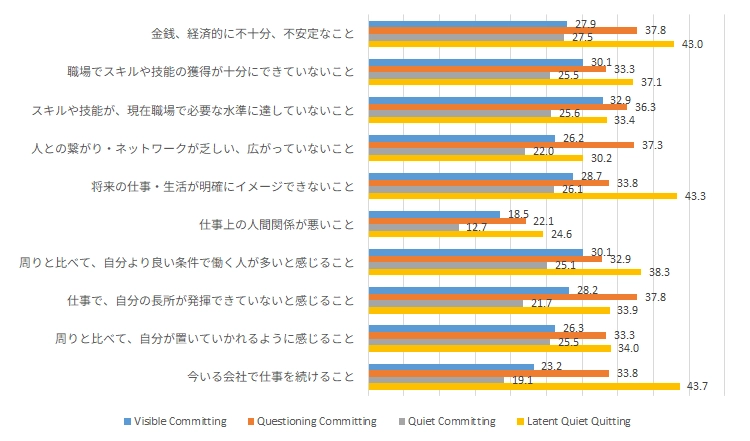

だが同時に、Quiet Committing(静かな定着)にはもうひとつの統計的特徴がある。それは、「現在の仕事・職業生活に対する不安(キャリア不安)を感じている割合が低い」という特徴である。先述したようにVisible Committing(可視化された定着)に比べてエンゲージメントなどに関するスコアはやや低い水準にある。一方で、キャリア不安を感じている割合はVisible層に対してすべての項目で低く、4グループでキャリア不安が最も低い水準にあるのだ(図表6(※8))。

これをどう考えるべきだろうか。

筆者はこうした統計的特徴について、Quiet層の持つ両面性、つまり「言葉にはできていないが、在職を納得している」という面と、「不安を感じない“安定的な”状況にあり、次の一歩が踏み出せないためにキャリアに関するスコアが高まりきっていない」という面が存在すると考える。キャリア不安に関する設問の4グループ間の回答傾向は興味深く、ほかのスコアで圧倒的な高水準にあるVisible層の若手が最も不安を感じていないわけでも、逆にLatent Quiet Quitting(静かな退職潜在層)の若手が最も不安を感じているわけでもない。こうしたなかで、Quiet Committingの若手が全項目において最もキャリア不安を感じる割合が低いのである。そこには、「在職に納得していて不安がない」という積極的な面と、「不安を感じないために豊かな職業生活に向けたもう一歩が踏み出せない」という消極的な面とが併存しているのではないか。

Quiet Committingに垣間見える、「納得」と「停滞」の並立。しかしそのことは、Job Embeddednessスコアの結果が示す適合・関係性の認知が一定水準で揃っていることを併せて考えた際には、組織にとっての“人材力の予備軍”としての可能性を浮き彫りにする。

図表6 よく不安を感じる割合(%)

単なる“安心できる場所”から抜け出すために

本稿では、Quiet Committingについて先行尺度も用いながら統計的特徴を整理してきた。第2回からの分析をふまえれば、ワーク・エンゲージメント、Job Embeddedness、キャリアへの満足などのスコアにおいて、Quiet Committing(静かな定着)の若手は全体から見て最高の状態ではなく、Visible Committing(可視化された定着)に次ぐ水準にある。そして、キャリア不安は極めて低い水準にある。この特徴が示唆する、「納得」と「停滞」の二面性について指摘した。職場が単なる“安心できる場所”に留まらないために、様々な制度や支援、コミュニケーションなどで関係性を少しずつ揺さぶっていくことが必要となるだろう(この点について、本シリーズで“揺さぶり”の方向性を分析する)。

静かな定着の状況にあるQuiet Committingは、明確な伸びしろを有する組織の潜在的人材力である。しかし、停滞から抜け出せずそれ以上に「辞めない理由」が育たなかったとき、グループ間シフト、つまりLatent Quiet Quitting=静かな退職潜在層へと移行する(辞めない理由を共有しないままにeNPSスコアが下がる)危険性がある。次回は、“辞めない理由が育たなかった”状況を読み解くために、Latent Quiet Quittingの構造とリスクに焦点を合わせていく。

(※1)在職企業を辞めない理由を複数選択式で回答を得たうえで、“前の質問で選んだ「会社を辞めない理由」は、いま働いている会社の人事や上司に直接伝えていますか”と聞いた結果。なお、「伝えていない」回答者にはその理由も聞いている(詳細は第1回レポート)。eNPS Highは6~10点。

(※2)定義や理論的背景、統計的状況については以下。

Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.

(※3)尺度については、高階・開本(2022)を用いた。リッカート尺度・5件法(あてはまる~あてはまらない)による回答について、因子分析(最尤法・プロマックス回転)した結果として得られた3因子の因子得点。

なお、3因子については概ね先行研究のとおりの設問ごとのfit因子、link因子、sacrifice因子への因子負荷量となったものの、「私は、会社から十分な権限と責任を与えられている」「自分が持っている技能や才能を、仕事で上手く発揮できている」の2設問の因子負荷量が全因子において0.4を下回っていたためにこの2設問は除外して因子分析した結果である。

高階利徳, & 開本浩矢. (2022). 上司行動が従業員のリテンションと職場内外での行動に与える影響. 大阪大学経済学, 72(3),1-20.

(※4)Spurk, D., Abele, A. E., & Volmer, J. (2011). The career satisfaction scaleより作成。「自分のキャリアにおいて、これまで成し遂げたこと」「将来の目標に向けた、これまでのキャリアの進み具合」「目標とする将来の収入に向けた、これまでの年収の増え具合」「目標とする仕事や社会的な地位に向けた、これまでの進み具合」「新しい技術・技能を獲得するための、これまでの進み具合」について、リッカート尺度・5件法(満足している~不満である)による回答について、因子分析(最尤法・プロマックス回転)した結果として得られた1因子の因子得点。

Spurk, D., Abele, A. E., & Volmer, J. (2011). The career satisfaction scale: Longitudinal measurement invariance and latent growth analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84(2), 315-326.

(※5)ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度9項目版を用い、因子分析(最尤法、プロマックス回転)の結果として得られた1因子の因子得点。

Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Kosugi, S. et al. (2008). Work engagement in Japan: Validation of the Japanese version of Utrecht Work Engagement Scale. Applied Psychology: An International Review, 57, 510-523.

(※6)Edmondson. (1999).におけるTeam psychological safety設問を参考に、「チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる」「チームに対して、リスクが考えられるアクションをとっても大丈夫だという安心感がある」「チーム内で自分を騙すようなメンバーはいない」「現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる」の4項目の回答(5件法・リッカート尺度)を、因子分析(最尤法・プロマックス回転)した結果得られた1因子の因子得点。

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44(2), 350-383.

(※7)スコアの分布をもとに、「上位10%」はスコアが上位10%水準スコア以上である階層、「上位25%」はスコアが上位10%水準スコア未満~25%水準スコア以上である階層、ということを示す。

(※8)「あなたの仕事や生活において、現在不安なことについて伺います。以下の質問について最もあてはまるものを答えてください」と聞いた。リッカート尺度・5件法(「いつも不安を感じる(毎日のように)」「よく不安を感じる(毎週のように)」「たまに不安を感じる(毎月のように)」「あまり不安を感じない(半年に1回程度)」「全く不安を感じない」)の、上位2つの選択肢「いつも不安を感じる(毎日のように)」「よく不安を感じる(毎週のように)」の回答割合の合計。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ