若手が「今の会社を辞めない」、12の理由

本稿は、リクルートワークス研究所,2025,若手社会人の在職理由定量調査(サンプルサイズ4322)の自由回答として集められた「辞めない理由」の整理を試みるものである。

調査は「あなたが、親しい友人・知人や家族に、“いま働いている会社を辞めない理由”を聞かれたとします。なんと答えますか。思いつく考えを答えてください」と聞いた質問への自由回答を材料として体系化を試みた。

自由回答の整理

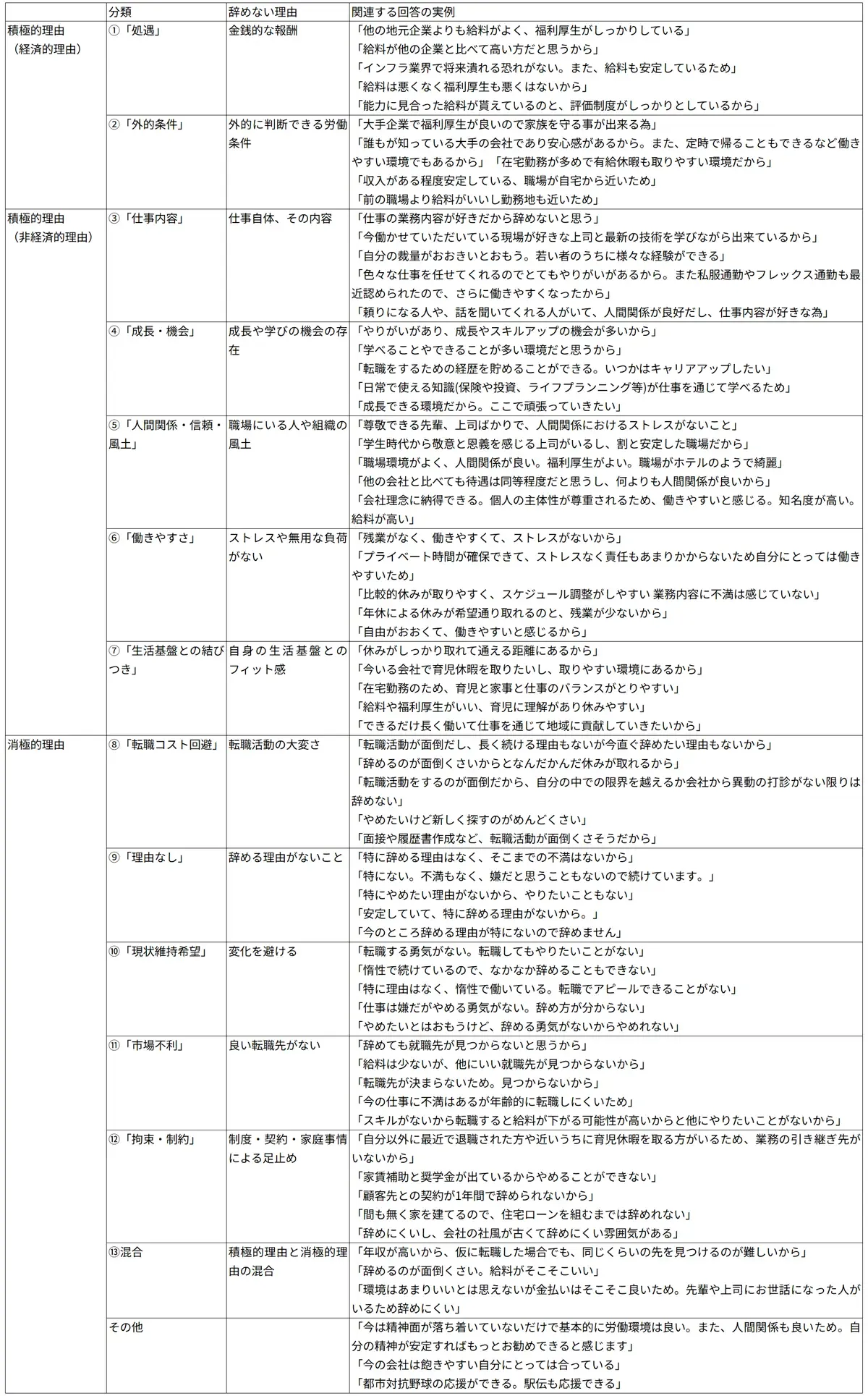

「辞めない理由」自由回答を整理するにあたり、回答内容をふまえ、理由を大きく「積極的理由」と「消極的理由」に分類することを考えた。「積極的理由」は在職先に対して、組織・仕事・働き方を前向きに評価する表現(価値・意味・成長・関係性・働きやすさ・生活への支援、生活とのフィット感、処遇や労働環境の良さ、利便性など)を含むものを指す。「消極的理由」とは、在職しているし辞めることは考えていないが前向きな評価ではない表現(転職コストの回避、惰性、諦め、外部環境や制約による足止め等)を含むものを指す。

このうち「積極的理由」については「経済的理由」と「非経済的理由」の二層に分けることができる。「経済的理由」には、給与や福利厚生、昇給や安定性といった処遇に関するもの(①「処遇」)と、通勤の便利さや在宅勤務の可否、転勤がない、企業のブランド力などの労働市場において比較的把握することが容易な労働条件(②「外形条件」)に分けられた。

「非経済的理由」については、さらにいくつかの理由に細分化できた。仕事内容そのものの面白さややりがい(③「仕事内容」)、成長や学習の機会、キャリアの将来性(④「成長・機会」)、人間関係や公正な評価、風土への信頼(⑤「人間関係・信頼・風土」)、働きやすさやワークライフバランス(⑥「働きやすさ」)、地域や家族など生活基盤との結びつき(⑦「生活基盤との結びつき」)がそれにあたる。

もう一方の「消極的理由」についても、いくつかの理由に細分化することができた。転職活動がめんどくさい、面接がおっくうだ、といったもの(⑧「転職コスト回避」)、特に辞めたい理由がない、なんとなく辞めない、といったもの(⑨「理由なし」)、慣れているから、惰性で続けているといった理由(⑩「現状維持希望」)、辞めても転職先が見つからない、求人が少ないからといった理由(⑪「市場不利」)、住宅ローンや奨学金返済のため、顧客との関係などの理由(⑫「拘束・制約」)がそれにあたる。

また、「積極的理由」と「消極的理由」の両方を含む回答(⑬混合)やその他の理由、「特になし」「わからない」といった解釈の余地がないものも存在していた。

なお、整理・分析にあたっては、ひとつの回答のなかに複数の内容が含まれる場合が多数存在しており(処遇上の理由に加えて、働きやすさにも言及したものなど)、こうした回答は両方に該当するものとして整理している。

具体的な回答例

具体的な回答例を見てみると、それぞれのカテゴリが直感的に理解できる。図表1に一覧をつけたが、典型的な回答を見ていこう。

- 「処遇」:

典型としては、「給料がいいし、残業代もきちんと出るから」「安定しており、収入もある程度望めるため」「収入も良く、福利厚生がしっかりしているため」といった声がある。金銭的な報酬に軸足を置いた回答は当然ながら多数ある。 - 「外形条件」:

「誰もが知っている大手の会社であり安心感があるから」「自宅から近いので通勤が楽」という回答が代表的である。外形的に判断できる労働条件が「辞めない理由」となっている声である。 - 「仕事内容」:

「働いていて楽しく、やりがいを感じている」「今の職種が楽しいからやめる必要がない」「やりがいがあり頑張っただけ自分の経験になる」といった言葉が見られる。「辞めない理由」として、仕事自体に触れている回答である。 - 「成長・機会」:

「会社、仕事を通じて大きく成長できるから」「今の仕事で成長できることがあると思う」「同僚や上司などから学べることが多いため」といった、成長や学びの機会の存在に言及した回答も一定数存在していた。 - 「人間関係・信頼・風土」:

「人間関係が良好であり、健康的に働けるため」「働いている職場の環境と雰囲気が良いから」「上司先輩に色々と仕事や知識を教えてもらった恩もあるから」「社員と交流する機会が多く仲間意識がある」といった回答が寄せられた。在職理由として職場にいる人や、組織の風土に言及したものである。 - 「働きやすさ」:

「休みが多く取りやすくていつでもとれる」「休みがしっかり取れて通える距離にあるから」といった、在職理由としてストレスや無用な負荷なく働けることに言及した回答。 - 「生活基盤との結びつき」:

「転勤がなく、家族の引っ越しのリスクがない」「育児に理解があり休みやすい」といった自身の生活基盤とのフィット感を肯定的に捉える声があった。 - 「転職コスト回避」:

典型としては、「転職活動がめんどくさい」「履歴書や面接の準備が億劫」「各種手続きが面倒で動けない」といった理由である。積極的に在職企業を評価しているわけではなく、動くコストの大きさが辞めない主因になっている声である。 - 「理由なし」:

「特に理由はない」「なんとなく」「辞める理由がない」「可もなく不可もなく」といった、辞めたい理由がないから辞めない、とする回答である。 - 「現状維持希望」:

「変化が怖い」「動く気にならない」「惰性で続けている」「辞める勇気がない」など、心理的慣性による在職。慣れている環境を離れたくない心境が軸となっている。 - 「市場不利」:

「求人がない」「年齢的に難しい」「不景気で厳しい」「自分のスキルでは難しい」「魅力的な転職先がない」といった、外部環境の制約を理由に残留する回答。市場条件を理由として「辞めない理由」としている。 - 「拘束・制約」:

「恩があるので辞めにくい」「引き継ぎが終わっていない」「契約の縛りがある」「住宅ローンがある/家計のため」「育休中」といった、制度・契約・家庭事情による足止めを感じている回答である。

組織への示唆:理由の「積み重ね」がeNPSを高める

ここまでいまの会社を辞めない理由について、12の分類に整理した。

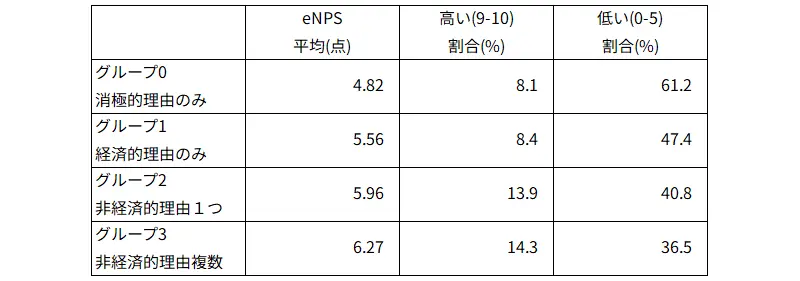

次に、在職理由の回答傾向とエンゲージメントの関係を簡易的に検証するために、四つのグループを設定した(※1)。ひとつ目は積極的理由がない人々(グループ0)、二つ目は積極的理由のうち経済的理由のみを持つ人々(グループ1)、三つ目は非経済的理由をひとつだけ持つ人々(グループ2)、そして四つ目は非経済的理由を二つ以上持つ人々(グループ3)である。

eNPS(※2)を用いてそれぞれの状況を整理する。グループ0は積極的理由がない(消極的理由のみ)の層で、平均のeNPSが10点満点中4.82点、eNPSが低い0-5点の割合は61.2%、eNPSがとても高い9-10点の割合は8.1%であった。

積極的理由のうち経済的理由のみ見られるグループ1は、平均スコア5.56点、eNPSが低い0-5点の割合は47.4%、eNPSがとても高い9-10点の割合は8.4%であった。スコアは上昇し、またeNPSが低い割合は低下しているが、高い割合はグループ0からほとんど変化がない。

(経済的理由に加え)非経済的理由をひとつだけ持つグループ2は、平均スコア5.96、eNPSが低い0-5点の割合は40.8%、eNPSがとても高い9-10点の割合は13.9%であった。グループ1からスコアの上昇、低い割合の低下に加え、高い割合の上昇も見られる。

非経済的理由を複数持つグループ3になると、平均スコアは6.27、eNPSが低い0-5点の割合は36.5%、eNPSがとても高い9-10点の割合は14.3%であった。非経済的理由が二つ以上重なると在職企業の推奨度が一段と高まっている。

図表2 「辞めない理由」の回答傾向別グループとeNPS

この結果から言えるのは、積極的な理由があったとして、それが経済的理由だけでは「辞めない」にはつながっても「強い理由」までには至らないということだ。処遇や福利厚生、通勤のしやすさといった経済的要素は必要条件ではあるが、それだけではeNPSは低いままである。そこに仕事内容のやりがいや成長機会、人間関係や働きやすさ、地域や家族との結びつきといった非経済的な要素がひとつでも加わると、推奨度は明確に改善する。そして二つ以上が重なれば、さらに強い在職理由となり、eNPSも大きく押し上げられる。こうした様子は、次のように衣服の比喩で言い換えられるかもしれない。経済的理由の土台のうえに、非経済的理由の「一着目」をどうつくるかが最初のポイントで、次に「重ね着」をいかに増やすかが鍵となる。衣服を重ねるように、理由が積み重なることで定着度が増している。

そのためには、自社で最もつくりやすい非経済的理由を考えることだ。非経済的理由にも様々な種類があるが全てを追いかけることは選択と集中の観点からも適当ではない。そしてさらに重要なのは、理由となるものをつくるだけでなく、実際に若手がその理由を対話できる環境を作っていくことだ。これが若手の”定着”を、”将来の人材力”に変えるための打ち手であろう。

「“辞める理由がない”から辞めない」から「“辞めない理由がある”から辞めない」へ

本稿では辞めない理由に対するフリーアンサーの整理を通じて、若手と企業の関係の実情を明らかにした。最後に強調しておきたいことは、決して無視できない数の「消極的理由」と分類した回答が存在したことである。「辞めない理由」を聞いた際に、「なんとなく」「惰性で勤めている」「転職がおっくうだ」「辞める理由がないから」といった回答が返ってきたことは実態として認識する必要があるだろう。在職し続けることには特に理由はいらないのだ。理由が必要ないのだから、積極的な理由を持っていない(持つ必要がない)こともまた、自然である。

転職には理由が必要だが、在職には理由が必要ない。しかしこの当たり前の関係は、転職希望者が増え、大企業の中途求人数が劇的に増加し(10数年で15倍(※3))、転職時の所得上昇が観測された結果として大きく揺らいでいる。身のまわりに転職する人が出始めたり、何かの機会に誰かの話を聞いたり……在職する理由が特になければ、こうしたきっかけで辞める理由ができれば辞めてしまう。

「“辞める理由がない”から辞めない」から「“辞めない理由がある”から辞めない」に変える時がやってきたのである。

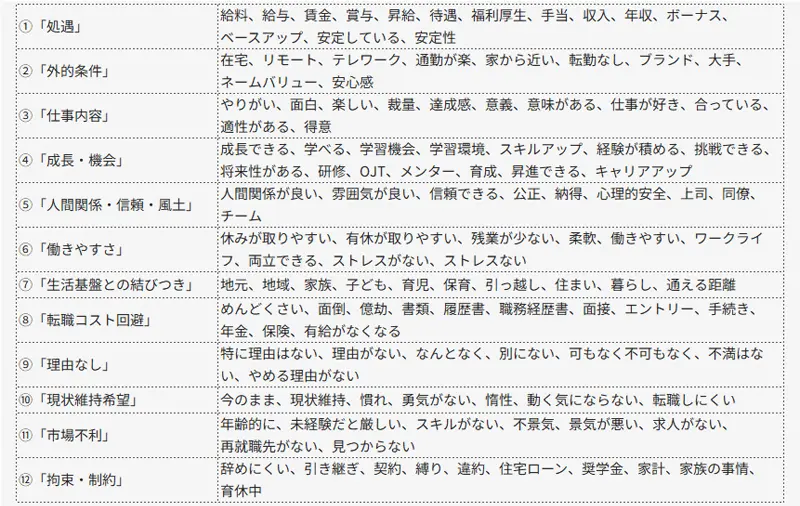

(※1)分類にあたっては以下の語によって抽出した。表から類語・表現の差分は除外した(休みが取りやすい/休みを取りやすい、休み/やすみ等)。また、①~⑦については否定的表現(悪い、できない、がない等)と同時に出てくる場合は除外した。複数該当する場合には該当する全ての分類にカウントした。カウント数の総計は3521であった (※2)Employee Net Promoter Score。「現在働いている会社を、親しい友人や家族などまわりの人に勧める可能性はどの程度ありますか。0を全く勧めたくない、10を非常に勧めたいとして近いものを選択してください」と聞いた回答結果で、簡易的に在籍企業へのエンゲージメントの度合いを測定する。0~10の11件法

(※2)Employee Net Promoter Score。「現在働いている会社を、親しい友人や家族などまわりの人に勧める可能性はどの程度ありますか。0を全く勧めたくない、10を非常に勧めたいとして近いものを選択してください」と聞いた回答結果で、簡易的に在籍企業へのエンゲージメントの度合いを測定する。0~10の11件法

(※3)日本経済新聞,採用計画調査

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ