総括:なぜ「辞めない理由」が重要なのか

若手と企業の新しい関係を考えるために

ここまで6本のレポートで、リクルートワークス研究所,2025,若手社会人の在職理由定量調査(※1)を用いて、現在の若手と企業との新しい関係性を検証してきた。「静かな退職潜在層」である46%の若手にどう手を打つのか、また、それ以上に重要になる「静かな定着」35%の若手をどう中核人材としていくのか。

こうした検証を振り返りつつ、本稿では「なぜあなたは会社を辞めないのか」という問いへの答えである「辞めない理由」「在職する理由」に、現代の若手と企業との関係性が集約されていると筆者が考える理由を整理する。

語り合えていない「辞めない理由」

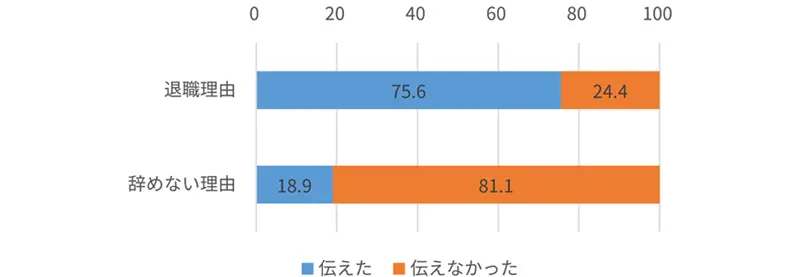

若手における転職希望者が増加傾向を続け(※2)、大手企業の新卒入社3年以内離職率が過去最高を更新(28.2%)(※3)、大手企業の中途採用数は15年前の15倍の水準(※4)に達するするなかで、転職という選択のハードルが低下した。その結果、増加した若手の転職者に対応するために、「退職理由」が注目されている。自社を退職する理由を調査し定着施策に活用するなど、アンケートやヒアリングという形での把握が進んでおり、退職理由を退職する会社に「伝えた」という退職経験のある若手は75.6%に達している(図表1)。

他方で、その裏表の関係にある「転職をしない」という“選択”に注意が払われているとは言えない。実際に「転職しなかった理由」を管理職層に聞くと、「考えたこともなかったな」「そう言われると何でだろうね」という声が聞こえてくる。

ただ、労働市場の状況が変化し「転職がしやすくなった、転職する人が身の回りに増えた」ということは、「なぜ自分はこの会社を退職しないのだろうか」と考える機会が否応なく増えてしまうことでもある。実際に「自社を辞めない理由、続ける理由」について若手に聞いたところ、84.9%は理由を回答(※5)していた。その理由には以下のような広がりがある(※6)。

「人間関係が良く、定時で帰れて自分のスキルを活かせるから」

「給料が高く、自身の貢献を正当に評価してくれているから。フレックスやリモートなど、柔軟な勤務ができるから。業績が上がると社員に積極的に還元してくれるから。会社の理念が好きだから」

「会社の方針や考え方に共感しているから。仕事を通じて社会貢献していることを実感できるし、今後成長する会社だと考えているため」

「もう少しこの会社で働いてみたいと思えているから」

「同期が相談に乗ってくれたり、人間関係がすごくいいから」

「子どもがまだ小さいので大きくなるまでは在宅勤務や中抜けがしやすい現在の会社で働きたい」

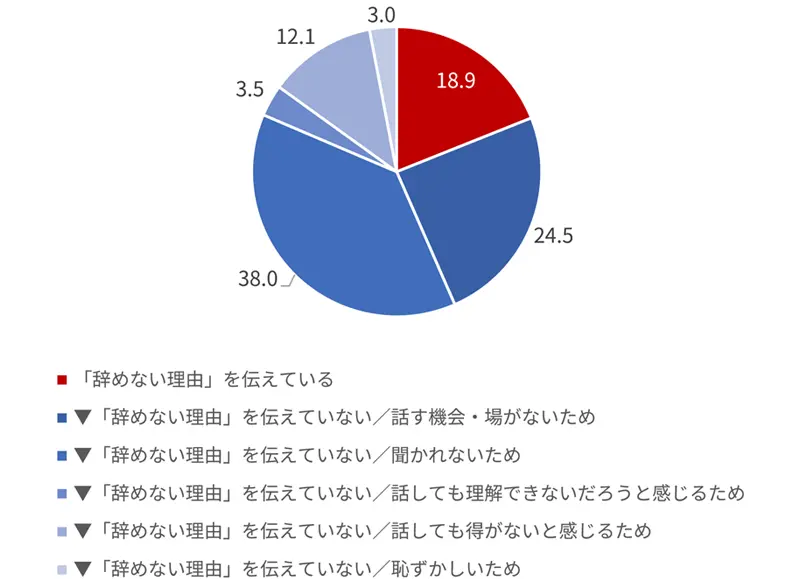

しかし、考える機会があることと、それを伝える機会があることはイコールではない。この辞めない理由を勤務先の上司や人事に伝えた若手は18.9%に留まる。退職経験者のほとんどが退職理由を伝えていることと対照的である。

辞めない理由を語り合えていない背景には、「話す場がない」「上司や人事から聞かれない」という、そもそも「辞めない理由を聞く」ということが、組織戦略の発想の外にある状況がある(図表2。38.0%が「聞かれないため」、24.5%が「話す機会・場がないため」に辞めない理由を伝えていない、と回答している)。

図表1 退職理由・辞めない理由を上司や人事に伝えたか否か(%)(※7)

図表2 辞めない理由のコミュニケーション状況(%)

「辞めない理由」の広がり

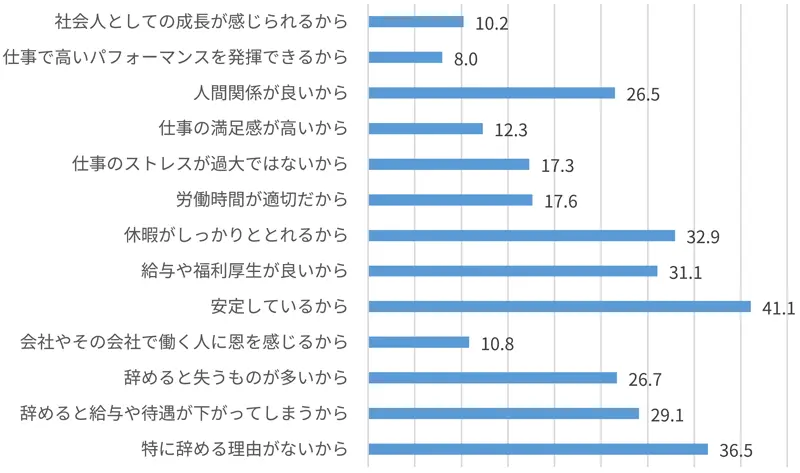

会社を辞めない理由の回答結果は図表3のとおりである。「安定しているから」41.1%をトップに、「仕事で高いパフォーマンスを発揮できるから」8.0%まで様々な回答がある。経済的な安定を嫌がる者はいないと考えれば、経済的安定性+何か、という理由の構成であるとも言える。

この「理由」については興味深い傾向があり、回答者が稀少な理由ほどeNPS(Employee Net Promoter Score:自分が在職している会社で働くことを身近な他者におすすめできる度合いを10点満点で質問したスコア)(※8)が高い(近似曲線は右下がり、すなわち選択率が高い「辞めない理由」(例えば「特に辞める理由がないから」「辞めると失うものが多いから」等)でeNPSが低い傾向。第1回レポートで指摘)。

まわりの人がみな言っているような、「共感されやすい辞めない理由」だけでは、自社との良い関係には繋がらないということかもしれない。自社に対して自分ならではの“推しポイント”が言語化できているかどうか、この点が重要ということだろう。

図表3 いま働いている会社を辞めない理由(%)(3つを選択)

図表4 「辞めない理由」の選択率(横軸)とeNPSスコア(縦軸)

「辞めない理由」の重要さ

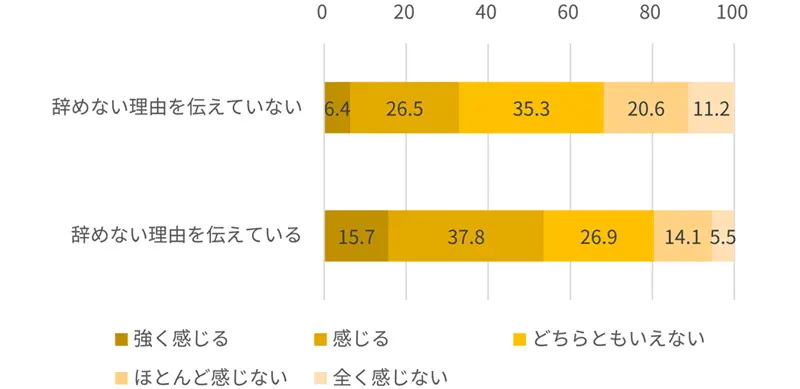

筆者が、若手が感じているが会社には伝えていない「辞めない理由」を重要だと考えるのは、以下のような結果のためである。辞めない理由を上司や人事と会話できているかどうかは、若手と組織の関係をはかるための外形的な代理指標となっているのだ。

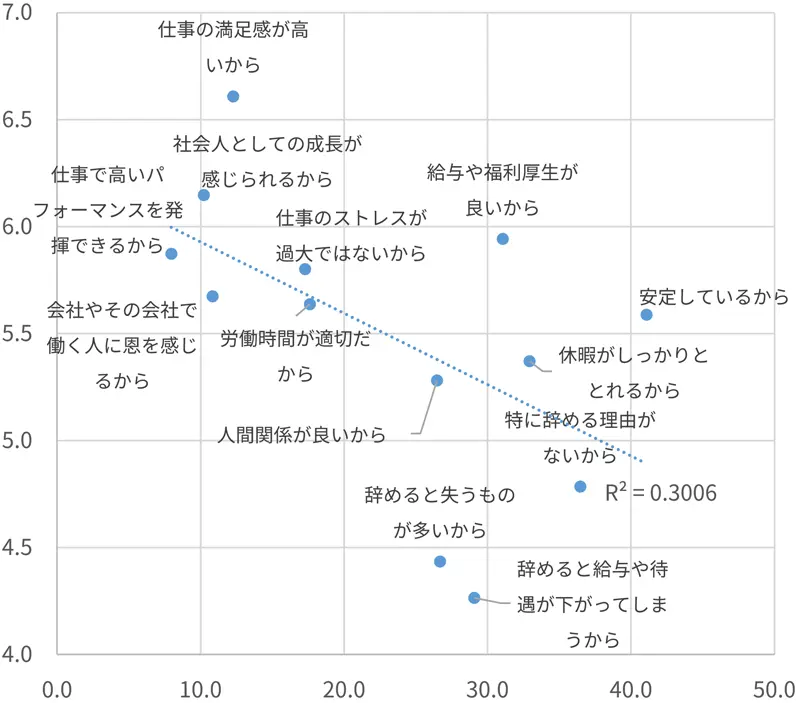

- 仕事満足度(図表5)

現在の仕事への満足度について尋ねると、「辞めない理由を伝えていない」者では「強く感じる」6.4%、「感じる」26.5%である。他方で「伝えている」者では「強く感じる」15.7%、「感じる」37.8%であった。仕事への満足を「強く感じる」「感じる」合計では、「伝えている」者のほうが20%ポイント程度高く大きな差異がある。

「辞めない理由」を伝えている若手は仕事満足度が高い。

図表5 「現在、あなたは仕事にどの程度満足を感じますか」への回答(%)

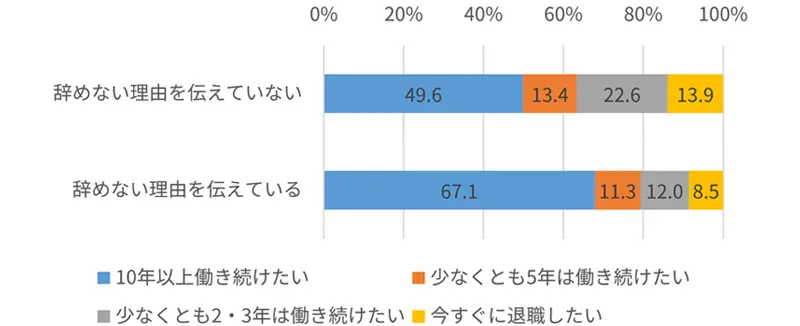

- 在職継続意向(図表6)

自社での仕事をどの程度続けたいと思っているか(在職継続意向)との関係でも大きな違いがある。「辞めない理由を伝えていない」者では「少なくとも2・3年」22.6%、「今すぐに退職したい」13.9%であるが、「伝えている」者では同12.0%、8.5%と相対的に低い。この「2・3年」「今すぐに退職」を合わせて短期離職意向とすれば、その割合(短期離職意向率)の差は、「伝えていない」者36.5%、「伝えている」者20.5%となる。

「辞めない理由」を伝えている若手は、中長期的にその会社で仕事をしたいと考えている。

図表6 在職継続意向(%)(※9)

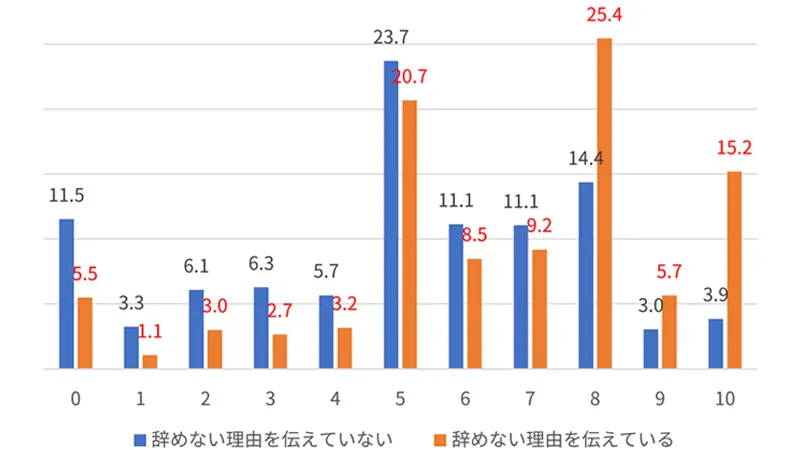

- eNPS(図表7)

簡易的な組織コミットメント、エンゲージメントの指標と考えられるeNPSについては「辞めない理由を伝えていない」者が10点満点中の5点(23.7%)を最頻値とする傾向を示す。他方で、「伝えている」者では最頻値は8点(25.4%)である。10点では「伝えていない」者3.9%に対して「伝えている」者15.2%と大きな差異がある。

「辞めない理由」を伝えている若手は、エンゲージメントが高い傾向がある。

図表7 eNPSの分布(%)(0~10点)

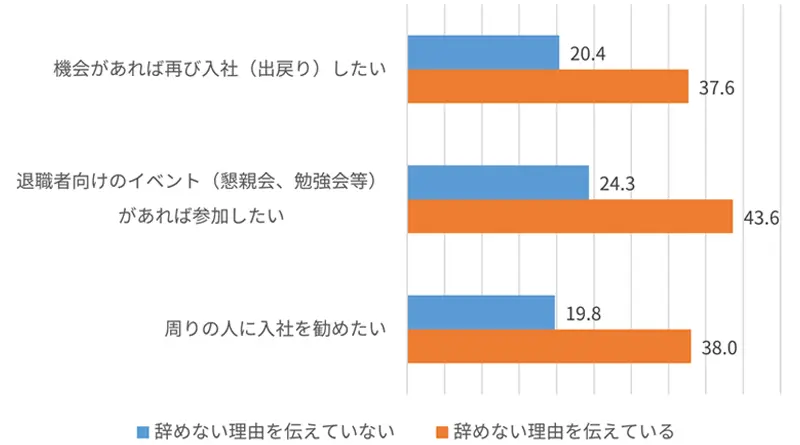

- 「関係人材」(図表8)

筆者は「現在その会社で働いていないが、その会社の仕事に強い魅力を感じている人材」を“関係人材”と呼称している(※10)。例えば、アルムナイ(離職者グループ)が話題になっているが、それ以外にも内定辞退者、副業・兼業経験者などが存在する。この“関係人材”になる確率について、「辞めない理由」を伝えている若手が高い傾向があることがわかった。

「機会があれば再び入社(出戻り)したい」では、「辞めない理由を伝えていない」20.4%に対して、「伝えている」37.6%とその割合に倍近い差がある。

「退職者向けのイベント(懇親会、勉強会等)があれば参加したい」では「伝えていない」24.3%、「伝えている」43.6%である。アルムナイコミュニティの中核となりうる潜在層と言える。また、「周りの人に入社を勧めたい」では「伝えていない」19.8%、「伝えている」38.0%であった。

退職してなお、自社の人材力を高める力の源になるのが、「辞めない理由」を伝えている若手である。

図表8 自社を辞めた場合に行いたいこと(%)(※11)

「自社を辞めない」ことを前提にしていないか

筆者が問題意識を持ってきたのは、転職が職業人生の“選択”である一方、転職をしない・在職し続けることが“選択”ではなかったことである。いまの仕事をなんとなく続けていれば選択を迫られることはない。しかし、その意思決定なく仕事を続けたところで、労働市場が変貌しつつある企業社会において、人と組織の良い関係を構築できるのだろうか。

この問いが、「辞めない理由」を通じたコミュニケーションを行う必要があるのではないかと考える背景にある。実際に、「辞めない理由」を伝えている若手は自組織の中核を担う潜在力がある。また、今回の調査だけでは因果推論はできないが、その逆の関係、つまり「辞めない理由」が言語化されることでいまの仕事や自社に対するコミットメントが高まる可能性もあるだろう。

しかし、現状、ほとんどの若手は上司や人事に辞めない理由を伝えておらず、その理由は「聞かれないから」であった。なぜ聞かないのか。それは上司や人事が「自社を辞めない」ことを前提としてコミュニケーションをしているからではないか。

筆者は「辞めない理由」を語り合うことで以下のような組織戦略が可能になると考えている。

-

「辞める理由」をなくすのではなく、「辞めない理由」を増やす

若手の退職が増えた結果として「辞める理由」を調査し、それをなくすことに躍起になっていないか。しかし、「辞める理由」がなくなった結果として、自社の「辞めない理由」もなくなっていないか。 -

「辞めない理由」を開発する

調査結果で示したとおり、「辞めない理由」には大きな広がりがある。経済的安定をベースとしつつ、自社が何を加えられるのか。自社でいま活躍している中核人材への聞き取りや、キャリアパスの特徴、やりがいを感じている職務分析などを通じて、自社ならではの「辞めない理由」を開発することができる。 -

「辞めない理由」を言語化し、予見可能性を高める

安定、人との関係、仕事の経験などといった「辞めない理由」になりうる要素も言葉にならなければ認識も蓄積もできない。また、せっかく「辞めない理由」になりそうな機会が近い将来に設定されていたとしても、それが予見されなければ離職を防ぐことはできない。

かつて転職すると賃金が下がった時代に存在していた、沈黙の合理性。その合理性は、外部労働市場の成立により非合理となった。実際に「なぜ自社を辞めないのか」を話しているかどうかで若手の状況は大きく異なっている。

そう考えたときに、「5年後に辞める前提で、なぜ今辞めないのか」を言葉にする、その積み重ねだけが現代における真の“定着”をつくるのではないか。「辞めない理由」が語り合える組織をつくること、「辞めない理由」の蓄積を目標とする組織戦略こそが、新たな人と組織の関係構築への第一歩となるだろう。

(※1)リクルートワークス研究所,2025,若手社会人の在職理由定量調査。コモンメソッドバイアス回避のため説明変数と被説明変数に関して時点を分けた、2時点のパネル調査として実施。第1時点のサンプルサイズは4322。2時点を通じたサンプルサイズは3000。対象は20~39歳の正規雇用者、従業員300人以上企業就業。日本全体の当該条件の正規雇用者を母集団として性別・年齢割付けを行い回収。

(※2)総務省,労働力調査より

(※3)厚生労働省,新規学卒者の離職状況より

(※4)日本経済新聞,採用計画調査より。2010年度1万人の水準が2015年度15万人水準となっている。

(※5)会社を辞めない理由を3つ尋ね、その第一として「特に辞める理由がないから」と回答した割合が15.1%であった。

(※6)調査におけるフリーワード設問への回答を原文のまま抜粋している。

(※7)退職理由は退職経験者の結果。

(※8)「現在働いている会社で働くことを、親しい友人や家族などまわりの人に勧める可能性はどの程度ありますか。0を全く勧めたくない、10を非常に勧めたいとして近いものを選択してください」と質問した回答結果。なお、複数働いている会社がある場合はメインで働いている会社について回答を得た。

(※9)「10年以上…」は「定年・引退まで働き続けたい」「少なくとも20年は働き続けたい」「少なくとも10年は働き続けたい」の合計。

(※10)古屋星斗,2023,なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか,日本経済新聞出版

(※11)「あてはまる」「どちらかと言うとあてはまる」の合計。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ