「静かな定着」からさらに一歩進むために

“定着の質”をさらに上げるために

第5回では、若手の「在職の4分類」のグループ間の違いを分析した。特に「静かな退職」の若手がその状況を変えるためには組織に何が必要か、についての示唆を得た。これをふまえて、第6回では“在職を納得できているが停滞している”状態にある「静かな定着」の若手を揺さぶるための方策について検証する。

分析モデルや変数は第5回と同様であるので、参考にしていただきたい。本稿では分析結果のみ述べる。

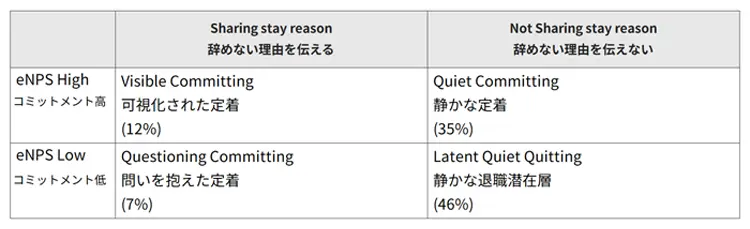

再掲となるが、在職の4分類を示す(図表1)。今回の分析は、「静かな定着」を軸として「可視化された定着」との違いを分析するものである。

図表1 在職の4分類(若手社員と企業の関係の整理と出現率(※1))

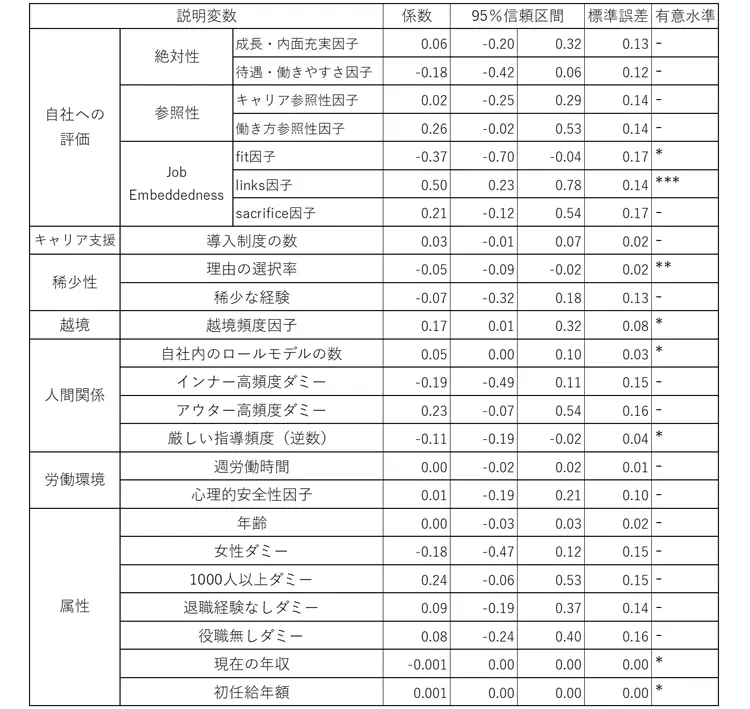

目的変数がカテゴリー変数であり順序性は仮定されないことから、多項ロジットモデルを用いて説明変数における関連を分析している。説明変数としては、自社への評価、職場への適応状況(Job Embeddedness:fit, links, sacrifice)、稀少性、越境経験、人間関係、労働環境、属性など、ここまで検証してきた要素を投入した。

「静かな定着」の若手をさらに一歩先へ

本分析では、「静かな定着(Quiet Committing)」層を基準カテゴリーとした多項ロジット分析を通じて、「可視化された定着(Visible Committing)」に属する確率を高める要因を検討する。在職企業に対して高いコミットメントを持ちつつ、辞めない理由を語ることができるようになるには何が必要か、という問いに対する定量的な答えを探る分析である。図表1で言えば“左方向へのシフト”にあたる。

分析結果は図表2に示した。図表の下に解説を示す。

図表2 静かな定着(Quiet Committing)を基準として、可視化された定着(Visible Committing)に属する確率を高める要因

***:0.1% **:1% *:5%の有意水準

***:0.1% **:1% *:5%の有意水準

- 自社への評価

成長やキャリアといった面と待遇や働き方の面の両面ついて、比較を前提としない絶対性と身の回りとの比較を前提とした参照性において聞いた結果を因子スコアとして説明変数としている。全ての変数が有意ではない。「静かな定着」の若手が、さらに定着の質を上げる段階においては、自社に対する感じ方や認識を変えることは効果が乏しいことを意味している。「静かな定着」の若手はすでに、なんとなく“良い”ということはわかっているのだ。何が“良い”のかを具体的に示さなくてはならない。 - Job Embeddedness

仕事への埋め込みの各因子スコアについては、links因子スコア(係数=0.50, p<.001)が正に有意で大きなインパクトがある。周囲の人に頼りにされている、自分の力を仕事で発揮できている、そういった具体的な実感が在職と繋がることで、可視化された定着(Visible Committing)へ移行しやすくなる。他方で、fit因子スコア(係数=0.37, p<.05)は負に有意である。適合感が高まりすぎると現状を変えようという行動に繋がらず、「静かな定着」という安定と停滞の状態に安住してしまうのかもしれない。

ポイントは、仕事を通じた具体的な会社の“良さ”の実感である。 - キャリア支援

有意ではない。支援制度の多さや存在、認知自体との関係はない。 - 稀少性(辞めない理由の選択率、稀少な経験)

理由の選択率(係数=-0.05, p<.01)が負に有意である。Visible層は“選択率が低い在職理由を選ぶ”傾向がある。まわりから共感される理由ではなく、まわりと違うその若手ならではの辞めない理由を持つことは、可視化された定着=Visible Committingのための要件である可能性がある。 - 越境

越境の頻度を示した越境頻度因子スコア(係数=0.17, p<.05)は有意に正。外部と接触し、社内外を相対化できる視点を持つことが、Visible化にも重要な要素となっている。 - 人間関係

自社内のロールモデルの数(係数=0.05, p<.05)は正に有意であり、定着の質の改善には「身近な模範」の存在が有効であるようだ。

また、厳しい指導頻度(逆数)(係数=-0.11, p<.05)は負に有意であり、これはつまり厳しい指導が多いほどVisible化しやすいことを示している。第3回でも触れたように、定着の質が高い若手ほど厳しい指導の頻度は高く、これは組織側からの期待値に応じたフィードバック格差が生まれていることを意味する。時間を割いて厳しいかもしれないが未来に繋がるフィードバックを手厚く受けている若手と、ミスをしても何も言われず評価だけ下げられる放置されている若手が存在しているのだ。いずれにせよ、Visible層は多くの厳しい指導を受けているという傾向があり、その若手全員ができるわけではない体験が辞めない理由を形成したのかもしれない。

インナーコミュニケーション、アウターコミュニケーションはともに有意ではない。 - 労働環境

労働時間や職場の心理的安全性因子スコアは有意ではない(もちろん、過剰な労働時間や残業は問題外である。本稿の分析はあくまで週60時間以内の労働時間の若手に限定しているものである)。 - 属性変数

所得のみ有意であり、現在の年収(係数=-0.001, p<.05)が負に有意、初任給年額(係数=0.001, p<.05)は正に有意である。係数は小さいものの、入社時の初任給額が高い方がVisible層である確率が高い。他方で、現在年収はVisible層になる確率と負の関係にある。個人的には直感と反する結果であるが、初任給額(過去の年収)をモデルから除くと有意ではなくなることには留意が必要だろう。現在年収が高いだけでは定着の質は上がらず、「静かな定着」にとどまってしまう可能性があるということである。年収が高いことは、絶対的な辞めない理由にはなりえないのだ。

分析結果を整理すると、静かな定着(Quiet Committing) を可視化された定着(Visible Committing)にシフトさせるのに有効である可能性が高い要因は以下のとおりである。

1.職場とのリンク感(必要とされている実感)

2.自分ならではの在職理由があること

3.越境の頻度の高さ

4.観察可能なロールモデルの存在

5.厳しい指導・フィードバックを受けた経験

越境と師匠、厳しい指導と自分だけの理由

第5回の分析、つまり「静かな退職」からの脱出と、今回の「静かな定着」からさらに一歩進むことの比較から、両者に共通するアプローチと共通しないアプローチが見えてくる。

共通するのは「越境と師匠(ロールモデル)」であり、共通しない(「静かな定着」から一歩進む際のみに有効)のは「厳しい指導と自分だけの理由」であった。

「職場内に閉じず、社内の他部署など職場外空間におけるコミュニケーションの場を構築する」

「入社後早いタイミングで出向や留学、学び直しなどによる他社の同世代との接触の場を設け、比較によるフィット感の獲得を促す」

「社内におけるロールモデルの発見機会の早期付与」

「個々の状況に即した、稀少性の高い経験の機会を設ける」

こういったアプローチは両者ともに有効であり、若手の全員に実施できる打ち手と言えるだろう。他方で、

「時に厳しく、入念なフィードバックや指導を行う」

「自分ならではの在職理由を持たせるために、これまでの自社での経験を言語化するサポートをする」

このようなアプローチは若手全員に行うにはコストがかかりすぎて困難性が高い。また、自社での経験が希薄な状態で、自分ならではの在職理由を言語化することも難しい。そう整理すれば、若手の状況に応じて手を打つことが前提とはなるが、その若手が「静かな退職」的な状態なのか、「静かな定着」になってきているのか、まずはこのどちらなのかを判断することが重要となるだろう。

「静かな退職」の危険性があるのであれば、社内での職場外コミュニケーションの増加や、越境による比較の視座の獲得、稀少性の高い経験の機会を設ける、その若手にマッチした師匠の発見支援などの打ち手を打っていくことで状況を変えることができる。

「静かな定着」になってきている若手であれば、今までの経験から自社の推しポイントを語り合っても良いし、あとはとことん壁打ちに付き合うことも、停滞からの揺さぶりに有効だ。

まずは目の前の若手をいろいろな面(データがある場合も多いだろう)からしっかりと見て、この判断をすること。それこそが自社の若手が真に「定着」するための第一歩となるだろう。

(※1)在職企業を辞めない理由を複数選択式で回答を得たうえで、“前の質問で選んだ「会社を辞めない理由」は、いま働いている会社の人事や上司に直接伝えていますか”と聞いた結果。なお、「伝えていない」回答者にはその理由も聞いている(詳細は第1回レポート)。eNPS Highは6~10点。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ