なぜ、「辞めない理由」が積み重ならなかったのか?―「静かな退職」と「離職」の両方を減らすために

離職は「天災のようなもの」?

第3回では、「辞めない理由」を語らずしかし会社に定着しているQuiet Committing=静かな定着に焦点を合わせた。語らないが納得はある、つまり“静かに辞めない”というあり方が、いまや若手人材の中核を占めている(39歳以下全体の35%)という事実を確認した。

一方で、見落としてはならないグループがある。「辞めない理由を語らず」「納得すらない」まま組織にとどまっている層、筆者はこれをLatent Quiet Quitting(静かな退職潜在層、以下Latent層とも)とした。eNPSが低く(※1)、「辞めない理由」を言語化し周囲に伝えていない若手人材である。現在、確かに離職はしていない。つまり定着しているように見えるが、定着へのプロセスが伴っていない。言い換えれば、「辞めていない」が「辞めない理由」は見当たらない、という“空白”の存在である。

今回のコラムでは、Latent Quiet Quitting=静かな退職潜在層に注目し、なぜ彼ら・彼女らが「辞めない理由を積み重ねることができなかったのか」をデータから読み解く。経験・制度・認識・人間関係―そのいずれにおいてもほかの定着層と比して“積み上げ”が乏しいこの層の実態を可視化することで、「静かな退職」を未然に防ぐ手がかりが見えてくるはずだ。

私は分析結果から「離職は天災のように突然起こるように見える、しかし定着はプロセスである」と考える。人事や管理職からすれば、「突然の離職」のように見えても、そこには積み重ならなかった何かがあるのだ。「辞めない理由」の蓄積プロセスを、静かな退職潜在層から逆照射する。

参照性と納得なき在職

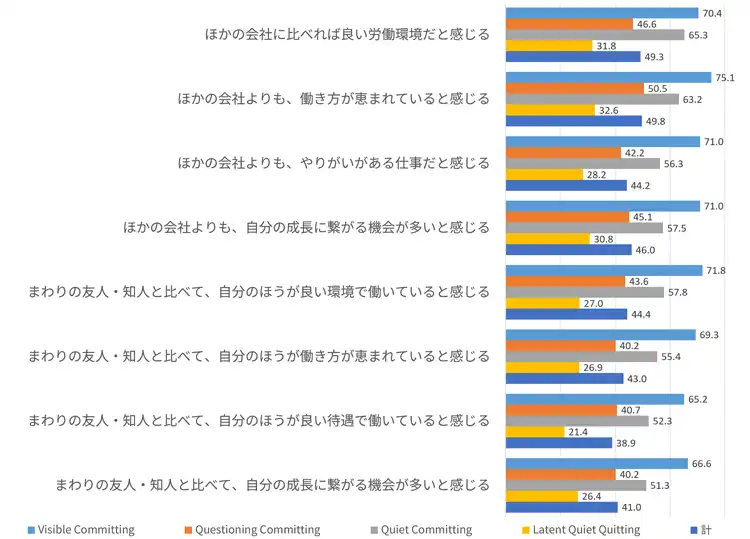

静かな退職潜在層の辞めない理由の空白は、勤務先に対する主観的な認識において顕著に表れている。図表1に示されているように、「ほかの会社に比べれば良い労働環境だと感じる」「ほかの会社よりも、働き方が恵まれていると感じる」「ほかの会社よりも、やりがいがある仕事だと感じる」、いずれの項目においても、静かな退職潜在層の若手はほかの若手と比較し、全項目で「あてはまる」と答えた割合が最も低い。

例えば「ほかの会社よりも、やりがいがある仕事だと感じる」はVisible Committing=可視化された定着層(以下Visible層とも)では71.0%の一方、静かな退職潜在層では28.2%である。ほかの項目でも大きな差が生じている。現職に対して、相対的に納得できる理由がそもそも見出されていない。さらに注目すべきは、「まわりの友人・知人と比べて自分の方が良い環境で働いていると感じる」といった友人・知人と比べた相対評価の項目である。自身の職場への満足度を“社会的参照”で捉える視点を問うものだが、ここでも静かな退職潜在層はほかより著しく低い。相対的に「ここで働くことの価値」が感じられていないのだ。

なお、筆者が「ほかと比べて」「まわりと比べて」という点に注目するのは、本調査に先立つ以下のようなプレインタビューの結果が背景にある。

「転職を考えていたが、いろんな人に相談したり面接を受けたりした結果として、ドンピシャで自分がやりたい仕事がほかになかったため、辞めずに取り組んでいる」

「ここ2年くらい社会人大学院に通っていて、自分の仕事の話をするなかで、自社への納得感や評価が上がった。確かに自社のあれって必要だったんだなとか」

「転職前の職場は、死んだ魚の目をしている社員がすごく多かった。絶対戻りたくない。転職しなければ良かったと思ったことはひとつもない」

「“ゆるい職場”が増えている感覚がまわりの話を聞くとある。うちの会社のカルチャーも完璧ではないが、耳の痛いことも愛情を持ってフィードバックしてくれる人が多いので、人には恵まれてるんだね、と」

調査結果から、筆者は「“参照性”による辞めない理由」の存在が、定着の内実を大きく変化させている認知的要素であると考える。参照性とは、つまり「他者の状況と比較してこの会社をどう感じるか」という辞めない理由の視点である。この「他者の状況」という点については、友人・知人から聞いたもの、インターネット・SNSで見たものといった純粋な情報としての比較対象から、転職前の会社との比較や副業・兼業、学生時代のインターンシップなどで自身が直接体験した比較対象までを含むと考えられる。

図表1 勤務先に対する認識(参照性尺度)(あてはまる計(※2))(%)

比較による納得があるか?

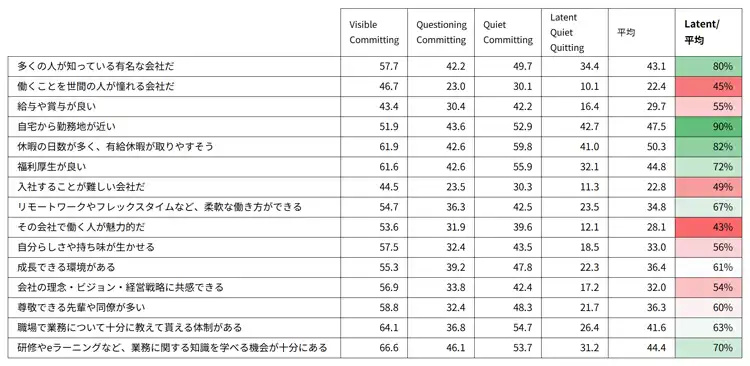

Latent Quiet Quitting=静かな退職潜在層が「辞めない理由」を持ち合わせていないことは、勤務先に対する認識項目への肯定的回答の割合からも明らかである。図表2に示されているように、「多くの人が知っている有名な会社だ」「給与や賞与が良い」「成長できる環境がある」といった計15項目の全てにおいて、Latent層はほかの定着層よりも一貫して「そう思う」割合が低い。

例えば、「働くことを世間の人が憧れる会社だ」に「そう思う」「どちらかと言うとそう思う」と答えた割合が、Visible Committing(可視化された定着)層で46.7%であったのに対し、Latent Quiet Quitting(静かな退職潜在層)ではわずか10.1%にとどまっている。給与や賞与、福利厚生、理念・ビジョン、教育体制といった項目も全て30%台以下で推移し、この会社で働くことに対して肯定的な意味づけがほとんどなされていない。

一方で、「自宅から勤務地が近い」「休暇の日数が多い」「柔軟な働き方ができる」といった生活に近い条件では、Latent層でも「そう思う」割合が高く、平均との差があまりない。これらは、在職の不便が少ないということに過ぎないのかもしれない。もちろん、重要ではあるが、それだけでは豊かな辞めない理由にはなりえないのだ。ただ、図表1で見たように、“ほかと比較すると”全ての項目で大差がついていた。これはLatent層が、ほかと比べると自社は劣っているという認知が強いことを意味している。自宅からの近さや休暇の日数、柔軟な働き方といった点は、特に日常に関わる物理的条件とも言える要素であり、自社の良さは実感しやすい。しかし、そこに“意味づけ”=比較による納得が生まれていないという点に注目できる。参照性がないと、実感してもコミットメントには繋がらない可能性がある。

また、「その会社で働く人が魅力的だ」「自分らしさや持ち味が生かせる」「尊敬できる先輩や同僚が多い」など、人や関係性に関わる項目で、Visible Committing=可視化された定着層とのギャップが極めて大きい。これは、単なる物理的・制度的な条件ではなく、組織内の意味のある接続を感じられていないという点で、より深刻な問題を示唆する。

「辞めない理由」がある人とは、「この会社で働くことに具体的な肯定的意味を見いだしている人」でもある。だがLatent層は、その意味づけの多くが(参照性の観点ではほぼ全てが)極めて乏しい状況にある。

図表2 勤務先に対する認識(絶対評価的尺度)(そう思う計(※3))(%)

なぜ辞めない理由が積み重ならなかったのか―①機会・経験が乏しかった

課題を把握したうえで、ここからは辞めない理由が蓄積されなかった理由について、調査結果が示唆するポイントを解説していこう。もちろん、所得水準や現在の職業状況面についても蓄積しにくい若手の特徴が存在しており(年収水準がやや低く、女性や役職なし者にやや多い。労働時間は無関係など)、第2回で整理しているので参照頂きたい。ここでは、Latent Quiet Quitting=静かな退職潜在層を減らすための解決策を探るため、なぜ辞めない理由を積み重ねられなかったのか、という観点で分析を行う。

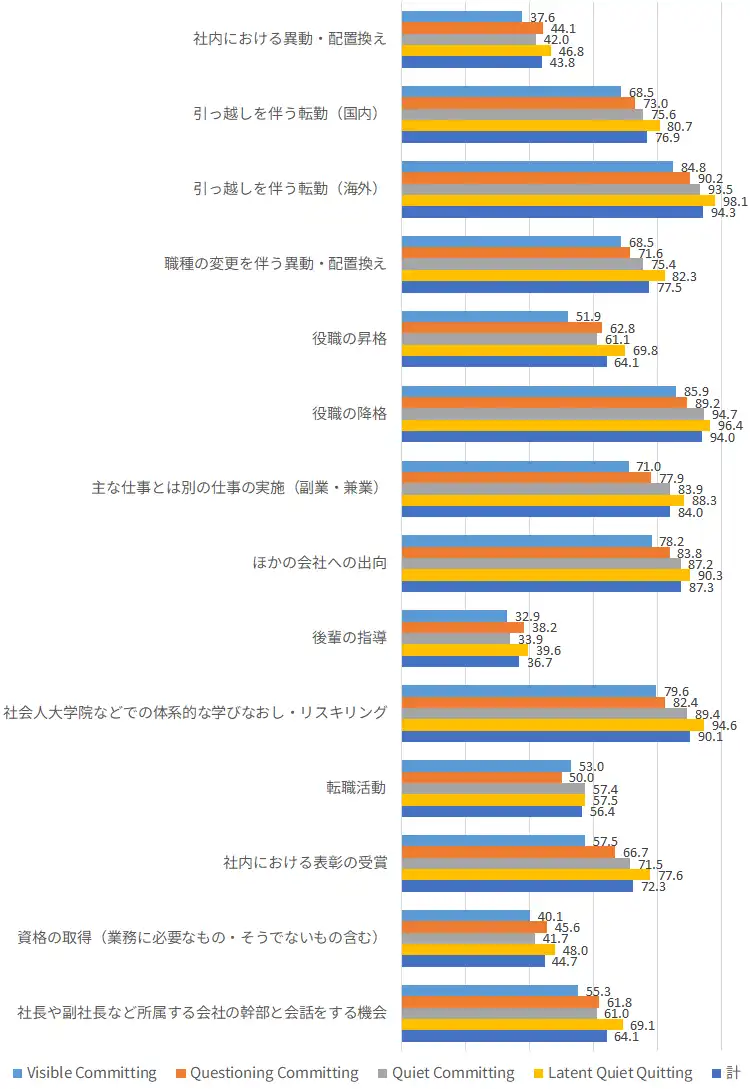

第一に見えてきたのは、積み重ねる対象となる「経験」そのものが乏しかったことだ。図表3は、社会人になってからの主な仕事上の経験について未経験の割合を、在職の4分類で比較したものである。ここでもLatent層の“空白”は顕著に表れている。

例えば、社会人になってから「社内における異動・配置換え」を経験していない人は、Visible Committing=可視化された定着では37.6%であるのに対し、Latent層では46.8%である。さらに「職種の変更を伴う異動・配置換え」でもVisible層68.5%に対してLatent層は82.3%が未経験である。「ほかの会社への出向」は同78.2%と90.3%、明確な転機の経験に乏しい傾向がある。分類間であまり差がないのは、「転職活動」「資格の取得」といった在籍企業の命令・指示で実施されるものではない経験であった。

異動や出向の経験が乏しいことは、企業側がそういった機会を提供していなかったことになる。自ら手を挙げるポスティング制度や希望制異動も始まってはいるが、ごく少数派であり企業の配転命令として行われることが一般的であるためだ。しかし、分析結果からわかることは異動や出向といった経験が、「辞めない理由」を形づくる点において重要な機会となっていることだ。元々、企業側が期待していなかった若手(なお、在職の4分類には学歴による大きな差はない(※4))が存在し、その若手に対して転機となる機会が提供されなかった結果、Latent層になっている可能性も、逆に静かな退職を志向する若手に対して機会が提供されていなかった可能性もある。ただ、在職の4分類は現在の状況であり、経験は過去の事実について聞いており、経験が定着の状況を生み出している可能性は高い。いずれにせよ、転機となる機会をはじめとする様々な機会差によって、Latent層が固定化していくと言えるだろう。

経験とは、単なる履歴ではない。それは、納得や意味づけの素材であり、後から「この仕事を続けていて良かった」と思えるきっかけとなっているのではないか。経験の積み重ねがあるからこそ、人は「なぜ自分はこの職場にとどまっているのか」を語ることができる。その積み重ねがなければ、「語ることができる、辞めない理由」は育ちようがない。

静かな退職潜在層が“語れない”のは、能力や意欲の問題ではない。偶然か必然か、会社の都合か本人の希望によって、語るほどの経験が与えられてこなかった、経験の空白こそが、辞めない理由の空白につながっていることが示唆されている。

図表3 社会人になってからの経験について未経験割合(%)

なぜ辞めない理由が積み重ならなかったのか―②制度接続の不全

辞めない理由が蓄積されなかった第2の要因は、「会社に制度はあっても、自分のキャリアや日々の仕事と接続されていなかった」ことである。

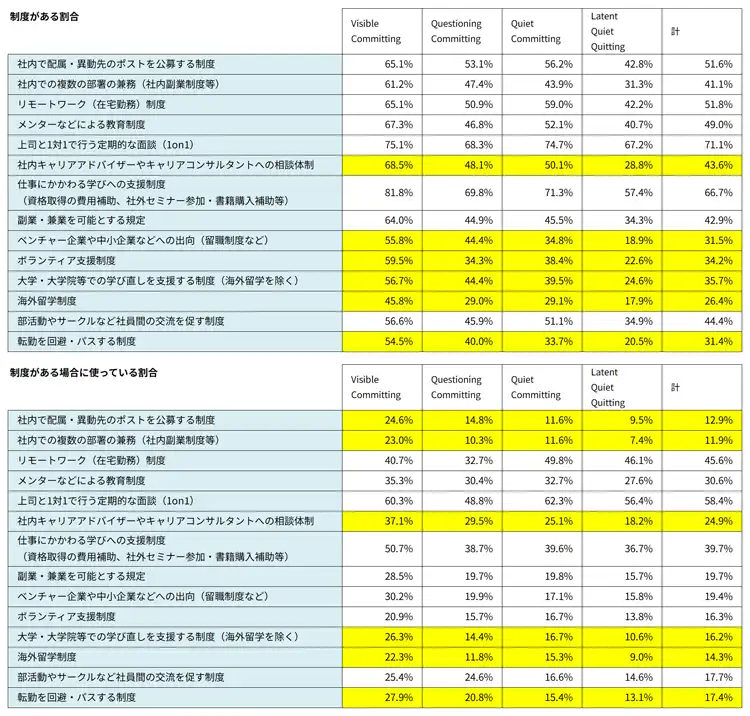

図表4は、職場に整備されている制度の有無と、それを実際に活用しているかどうかを在職の4分類別に比較したものである。例えば「キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタントへの相談体制」は、Visible Committing=可視化された定着では68.5%が「制度がある」と認識し、そのうち37.1%が「実際に使っている」と回答している。これに対してLatent Quiet Quitting=静かな退職潜在層では、制度の認知率が28.8%となり、活用率はわずか18.2%にとどまっている。まず制度の存在そのものが見えておらず、見えている若手も使っていない。

この傾向は、「大学・大学院等での学び直しを支援する制度」「海外留学制度」などにも共通して見られる。制度自体の整備状況に極端な差がない項目(「社内で配属・異動先のポストを公募する制度」など)であっても、Latent層では活用率が著しく低い。「リモートワーク(在宅勤務)制度」を除いた全項目で、Latent層が制度がある場合の活用率が最も低い。これは、Latent層が自社の制度を「自分のためのもの」「使っていいもの」と感じていないということを示す。

“制度がある”か、そして“制度の存在を知っている”か、そして“制度を使える”か、この3段階は全く別の問題だ。特に最後の“使う”については、「上司に気をつかうから使いづらい」「使っても意味があると思えない」と感じていれば、活用には至らない。つまり、制度が存在しているだけでは、辞めない理由にはならない。

Visible層は制度を「自分の成長やキャリアに結びつけて認知している」のに対し、Latent層では制度が単なる“通知”や“紙に書かれたもの”としてしか届いていないのかもしれない。これは、情報の差というより、意味格差=制度の文脈化の失敗である。その背景には、図表3で取り上げた入社後の経験差があるかもしれない。

Latent層は、会社が持つ制度の活用から最も遠くにいる。制度がそもそもないのかもしれないし、制度があるのに届かなかったり、届いても使っていなかったりするのかもしれない。接続されなかった制度の数々が、蓄積されない辞めない理由の陰に横たわっている。

図表4 制度の有無と活用率

なぜ辞めない理由が積み重ならなかったのか―③人との接点が“閉じた・濃い”ものである

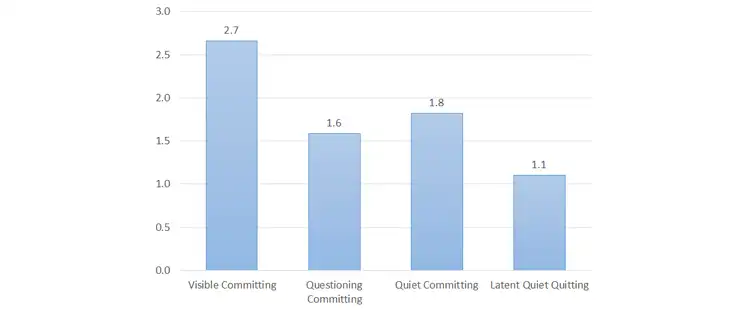

辞めない理由を育てるうえで、制度や経験だけでなく、「誰と関わってきたか」という人との接点も重要な役割を果たしている。図表5に示されているように、「現在の勤務先にいる仕事の姿勢に影響を受けた人の数」(※5)は、Visible Committing=可視化された定着で平均2.7人であるのに対し、Latent Quiet Quitting=静かな退職潜在層は1.1人にとどまっている。在職企業において、人からの影響や恩恵が薄いと認識している。

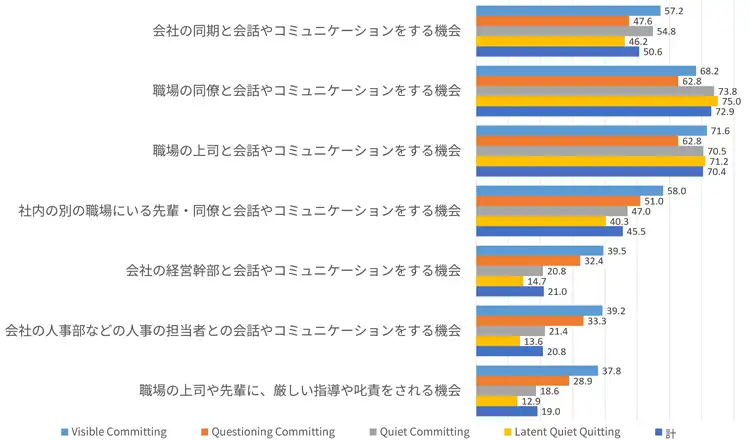

また、日常的なコミュニケーションの機会・頻度に関しても、Latent層には特徴がある。他部署との接点、経営層や人事と話す機会など、他者との接続機会が限られている傾向も見られるが、注目すべきは、職場の同僚や職場の上司とのコミュニケーション機会は決して少なくないということだ(図表6)。「職場の同僚と会話やコミュニケーションをする機会」では、Visible層の68.2%に対し、Latent層では75.0%が高頻度でコミュニケーションしている。「職場の上司と会話やコミュニケーションをする機会」でも同71.6%と71.2%である。他方で、例えば「社内の別の職場にいる先輩・同僚と会話やコミュニケーションをする機会」では同58.0%と40.3%と大きな差がある(※6)。「会社の人事部などの人事の担当者との会話やコミュニケーションをする機会」も同39.2%と13.6%となっている。つまり、Latent層の特徴は、「自分のいまいる職場・部署に閉じたコミュニケーションを活発にしている」という点にある。他方で、社内の他部署にいる知人など横断的なコミュニケーションが著しく乏しいのだ。

また、もう一点見過ごせない差があるのは、厳しい指導の機会である。「職場の上司や先輩に、厳しい指導や叱責をされる機会」はVisible層の37.8%に対してLatent層では12.9%に過ぎない。パワーハラスメント防止法の施行などもあり、職場における厳しい指導とハラスメントの境界線が曖昧になった、という管理職の困惑の声を聴くことが多い。職場での指導にもリスクが伴うのだから、指導をするのはその見返りがありそうな将来が期待でき、組織としても育てたいと思っている若手だけになっている、ということかもしれない。

逆の因果の可能性もある。それはつまり、厳しく指導されたからコミットメントが高まった、ということだ。過去を振り返って、「あのとき、あの上司・先輩に厳しく言われたから、今の自分がある」という感覚がある人もいるだろう。まさにそれである。

制度や経験があっても、それを“語って俯瞰できる関係性”がなければ、辞めない理由が言葉にはなりにくい。静かな退職潜在層は、制度にも経験にもアクセスが乏しく、さらに人との関係性のなかで「それがどう意味づけられるか」を考える機会も持てなかった。静かな退職潜在層は、職場内の日常的なコミュニケーション頻度そのものは決して低くはない。しかし、日々の仕事を離れて、組織との関係を言葉にすることが可能な、職場越境的なコミュニケーションが乏しいのだ。

豊かな辞めない理由があるということは、愛着やコミットメントを何となく感じている、ということではない。自分が会社に在職し続ける理由を言葉にし、そして誰かに語った記憶の集積があるということである。その接点を持ちやすい関係性を社内で持てなかったことが、“静かな退職”へとつながっている。

図表5 現在の勤務先にいる仕事の姿勢に影響を受けた人の数(人)

図表6 社内でのコミュニケーション頻度(高頻度である割合※7)(%)

図表6 社内でのコミュニケーション頻度(高頻度である割合※7)(%)

「語れる定着」へ舵を切る

Latent Quiet Quitting=静かな退職潜在層の特徴を、参照性からの在籍企業評価の低さを指摘したうえで、過去の経験、制度の認知・活用、関係の横断性の3点から分析した。「辞めない理由」に注目したとき、それを語れないまま、そしてコミットメントも低い状態で在職しているのが、静かな退職潜在層である。そのうちの何割かはパフォーマンスが低く、実際に「静かな退職」の状態にあるだろう。

この静かな退職潜在層を減らすための組織的アプローチについては、次回以降の本レポートにおいてより精緻に統計的分析を行う予定である。ただ、本稿を整理すれば、以下のようなアプローチは有効であると考えられよう。小括しておく。

- 転機となる経験を増やす

(異動・出向・学び直しなど「視界が変わる」機会を、若手のうちから意図的に設計する) - 制度の認知を高めるとともに、「自分ごと」にする

(使い方を伴走型で示し、活用した人とそのストーリーを社内で可視化する) - 企業内越境的な対話の場をつくる

(他部署・人事・経営層など日々の業務で関わらない者と話すことができる場を設ける)

「辞めない理由」を若手自身が言語化し共有できる土壌を整えない限り、定着率は改善しても、定着の質、すなわち中核となる人材の輩出力は上がらず、エンゲージメントやコミットメントが下がるしがみつき人材の増加、すなわち静かな退職問題に頭を悩ますことになる。

定着とは「辞めない理由」が蓄積され言語化していくプロセスであり、離職とは「辞めない理由」が蓄積しない結果として発生する現象である。辞めない理由の蓄積を促す手を打ったとき、はじめて静かな退職を減らすことと離職を減らすことの二兎を追うことが可能になるのだ。

(※1)本分析ではeNPS5点以下としている。出現率は52.6%である。詳細は第2回参照。

(※2)「あてはまる」「どちらかと言えばあてはまる」の合計。

(※3)「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」の合計。

(※4)第2回 図表5参照。

(※5)「現在の勤務先に、あなたの仕事のやり方や仕事に取り組む姿勢について、強く影響を受けた人はいますか」と聞き、0~20の数値を入力。但し書きとして、「いない場合は0と記載ください」と付した。

(※6)この点に影響する可能性のある“退職経験”についてはVisible層が54.7%が退職経験なし、Latent層が58.4%が退職経験なしで大きな差は確認されない。

(※7)「毎日のようにある」「週に数回程度ある」「週に1回程度ある」「月に1回程度ある」「半年に1回程度ある」「年に1回程度、それ以下」と選択肢を設け、うち「毎日のようにある」「週に数回程度ある」を高頻度とした。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ