第4回 企業の実践に見る、社員の人生と企業の成長のつなぎ方(前編)

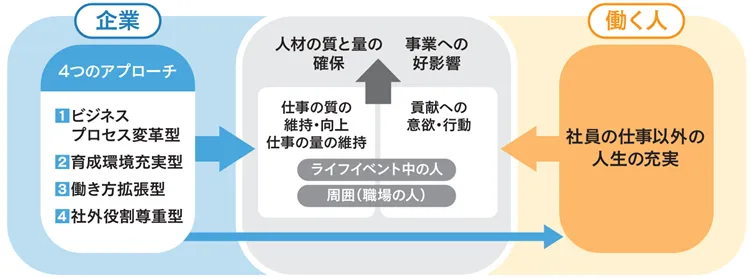

社員の人生の充実と企業の成長を戦略的に結びつけ、発展を遂げている企業がある。今回は、ライフイベント中の社員や周囲の社員のデータ、そして企業への聞き取り調査の結果に基づき、社員のライフイベントが本人や周囲の仕事への意欲を低下させるのではなく、むしろ本人および企業の成長を促す契機となるようにするための4つのアプローチを、具体的な事例とともに紹介する。なお今回は、4つのアプローチのうち「働き方拡張型アプローチ」と「社外役割尊重型アプローチ」について取り上げる。

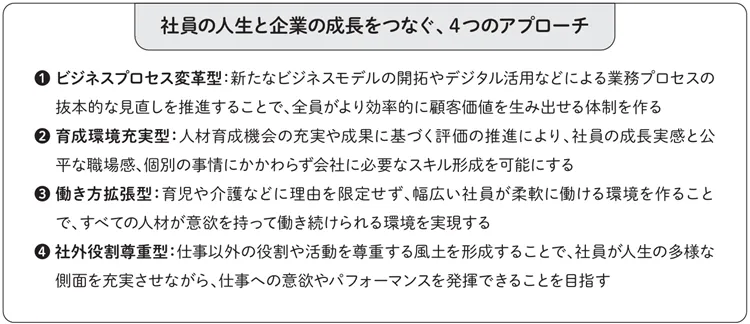

4つのアプローチ

「第3回 データに見る、ライフイベント後に本人・周囲の意欲を維持する鍵」では、企業の生産性向上や人材育成に関わる組織的な取り組み、ならびに社員の仕事以外の人生を尊重し支援する風土や柔軟な働き方の利用が、育児や介護といったライフイベントに起因する、本人や周囲のネガティブな態度変容を抑制し得ることを、働く人々のデータを通じて確認した。

今回は、企業の実践事例をもとに、すでに検証した取り組み領域に対応する4つのアプローチを掘り下げていきたい。あわせて、社員の人生の充実と企業の成長の両立を実現する上で、企業が実践面で留意すべきポイントについて検討する。

企業の実践状況を整理・分析するなかで浮かび上がったのは、4つのアプローチすべてに一度に取り組む企業は少なく、多くの場合、いずれか1つ、あるいは複数の取り組みから段階的に着手しているという点である。そうした取り組みによって、ライフイベントの最中であっても、社員がキャリアへの意欲を維持しやすくなっており、さらに、周囲の社員の負担が過度に増えず、公平感を持って働き、仕事以外の人生を大切にしやすい環境が生まれていると言える。

もちろん、どの領域に注力するかは企業ごとに異なり、「これを最初に行うのが正解」といった定型は存在しなかった。各企業が自社にとって取り組みやすい分野から始めることは有効であり、すでに他の目的で実施している施策に「社員の仕事以外の人生の充実」という視点を加えることも、実践への有力な第一歩となると考えられる。

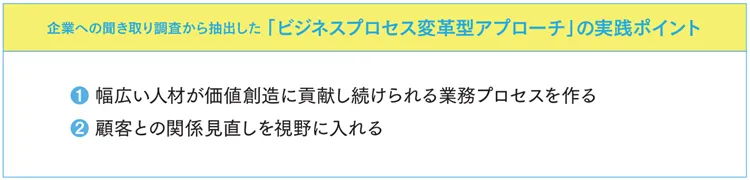

ビジネスプロセス変革型アプローチ

このアプローチは、新たなビジネスモデルの開発や業務プロセスの抜本的な見直しにより、ライフイベント期にある社員も、その周囲の社員も、意欲を持って効率的に働き続けられる環境の実現を目指すものだ。具体的な取り組みとしては、突発的な休みにも対応できる体制の整備(多能工化、業務マニュアルの整備など)、職場単位での業務の棚卸しと非効率作業の削減、IT・デジタル技術を活用した業務効率化の推進、業務に必要な情報に一元的にアクセスできる環境の整備や、場所・時間を問わず情報が入手できる仕組みの構築などが含まれる。

連載の第3回で示したように、このアプローチは、ライフイベント中の社員がキャリアの展望を維持することや、周囲の社員が会社満足や働きやすさの感覚を持ち続けることに関係していた。同時に、企業にとって生産性と効率の向上に直接関わるものであり、人手不足による影響の最小化、意思決定の迅速化などの効果も期待できる。

このアプローチの1つ目の実践ポイントは、「幅広い人材が価値創造に貢献し続けられる業務プロセスを作る」である。このアプローチに該当する企業は、ITやデジタル技術を積極的に活用しながら、これまで当たり前と思われていた前提を見直し、企業と社員双方にとっての効率性や、より幅広い人材による業務参加の可能性を追求していた。

たとえば、富士水質管理(東京都)はデジタルデバイスを活用した情報共有や直行直帰の制度、自宅近隣での駐車場借り上げなどにより、育児・介護中でも顧客接点系の業務に就きやすくしているほか、徹底した現場のリスクアセスメントやそれに対応した安全確保策・機械導入を行い、従来は体力的に男性向けとされていた業務を、女性やシニア人材が担えるようにすることにも挑んでいる。

2つ目の実践ポイントは、「顧客との関係見直しを視野に入れる」である。これが難しいことは事実であるが、顧客との関係を見直すことで事業の継続性と運営の安定性を高められる場合もある。たとえば、ラポールヘア・グループ(宮城県)は運営する美容院で原則予約を受け付けない仕組みを導入し、お客様が気軽に訪れやすくすると同時に、突発的な事情で出社が難しくなっても、顧客への迷惑や働く人自身の負担が生じにくくしている。

近年、企業や個人もデジタルでのコミュニケーションに慣れつつあるほか、AIの高度化によって多くの問い合わせ業務がAIでも自然にできるようになるなど、環境も大きく変化している。顧客との関係性は絶対に変えられないと思わずに、顧客・働く人双方にメリットをもたらす全く新しい方法があるのではないかという観点で、自社の業務を見直すことも重要だろう。

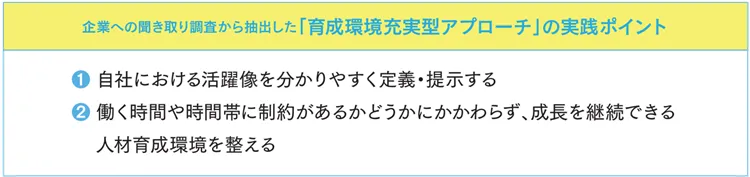

育成環境充実型アプローチ

このアプローチは、人材育成機会の充実や分かりやすい評価の推進により、社員の成長実感と公平な職場感の醸成、個別の事情にかかわらない社員のスキル形成を可能にし、幅広い人材が意欲を持って会社に貢献し続けられる環境を作るものである。

具体的には、1on1などによる自律的なキャリア形成支援の提供や会社が求めるスキルの明示、スキルや資格の取得に対する支援(研修、資格取得費用の補助など)、どのような行動がどのように評価されるのかの明確化、評価理由や課題についてフィードバックを受ける機会の提供、などが含まれる。

連載の第3回で示したように、こうした取り組みは、ライフイベント中の社員が知識や経験を活かせる仕事を維持し、キャリアの展望や役割を超えた貢献姿勢を持ち続けやすくすることに関わっている。また、周囲の社員の会社満足や定着意向を維持しやすくすることも期待される。

このアプローチの1つ目の実践ポイントは、「自社における活躍像を分かりやすく定義し、提示する」である。このアプローチを取る企業では、「会社が求めるスキル」や「期待される役割・行動」を明示し、それを評価と結びつけることで、社員の自律的な行動を促している。

たとえば、CKサンエツ(富山県)では、社員が1年ごとに4種類の働き方から選択できる制度を導入し、それぞれに応じた賃金体系を設けている。さらに、「欠員をカバーしたら何点」「残業を引き受けたら何点」といった評価項目を明示し、賞与に反映させる仕組みも整えている。

これにより、社員は自身の状況に合った役割を担いながら、処遇への納得感を得ると同時に、会社の期待に応じた行動を選びやすくなっている。なお評価軸の提示にあたり、常に会社中心の生活を求めるような役割像や行動指針を示すことも考えられる。しかしこのような指針は、それが難しい社員の意欲を奪う懸念があるという点で、避けるべきだろう。

2つ目の実践ポイントは、「働く時間や時間帯に制約があるかどうかにかかわらず、成長を継続できる人材育成環境を整える」である。具体的には、時間や場所に縛られにくい研修の充実(オンライン研修や社内勉強会のアーカイブ化)、研修機会の幅広い付与、長期的なキャリアに関する1on1ミーティングなどが当てはまる。その際に重要なのは、企業にとって本当に必要なスキルを明確にし、それと直結した育成機会を提供することである。

たとえばKMユナイテッド(大阪府)は、研修素材の動画化・データベース化を行い、いつ・どこでも学べる環境を作ると同時に、業務分析に基づくスキルニーズの明確化や社員のスキルマップの作成を行い、個々の社員が今習得すべき内容を明確にしている。さらに自宅で業務として学習できるようにすることで、個別の事情にかかわらず、社員それぞれが戦力として貢献し続けられる環境を作っている。

本コラムは、Works Report「社員の人生と企業の成長をつなぐ経営 ―育児・介護中もその周囲も 社員が輝ける職場づくり―」を編集したものです。字幅の都合で割愛した内容を一部追加している個所等がありますが、基本的な内容は同一です。

武藤 久美子

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ