第6回 データに見る実践のヒント ―他の社員の仕事を引き受けた場合の手当をどう考えるか―

これまでの回では、ライフイベント中の社員も、その周囲の社員も疲弊せず、意欲を持って働くことに関わる取り組みを、企業の実践とともに4つのアプローチとして解説してきた。以下では、これらのアプローチを推進しようとする経営者や人事担当者が、実務のなかで向き合いうる疑問に対し、データに基づいてヒントを提示していきたい。

疑問1:仕事を引き受けた社員への手当支給は有効か

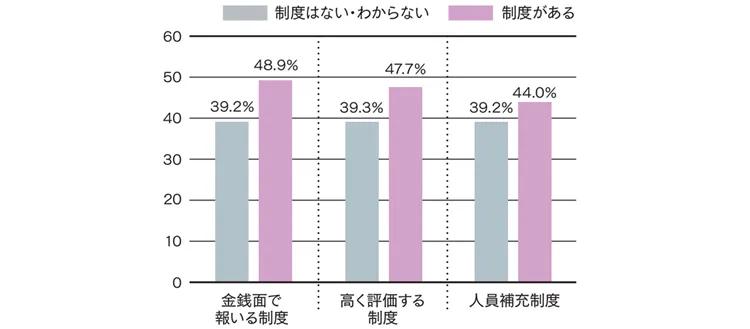

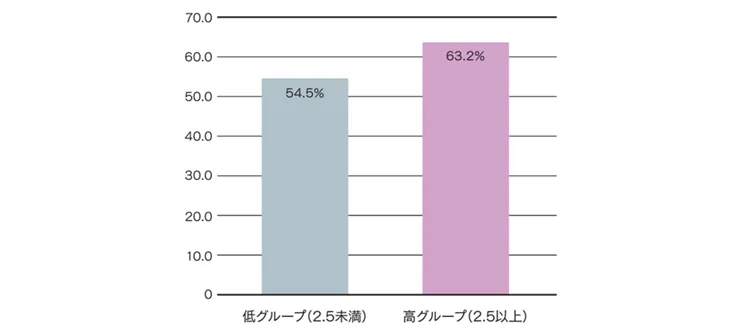

育児・介護中の社員の仕事を引き受けた社員の納得感を高めるため、金銭や評価で報いる制度や、代替要員の補充を行う制度を検討する企業も増えている。実際、育児・介護中の社員と日常的に一緒に働く周囲の社員のデータを見ると、同僚の業務を引き受けた場合に金銭や評価で報る制度や代替要員の補充を行う制度がある場合、「仕事に満足している」と回答する人の割合は高まる傾向にある(図表1)。

図表1 仕事に満足している人の割合(%)(ライフイベント中の社員と一緒に働く「周囲の社員」)

(注)育児・介護を担う社員と日常的に一緒に働いている正社員のデータ(N=1353)。「育児や介護をしている人の業務を肩代わりした場合に、金銭面で報いる制度」「育児や介護をしている人の業務を肩代わりした人を、高く評価する制度」「育児や介護をしている人の業務を肩代わりするための、人員補充(パート社員やシニア社員など)」の制度の有無別に、「仕事そのものに満足している」にあてはまる人の割合を示したもの。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)育児・介護を担う社員と日常的に一緒に働いている正社員のデータ(N=1353)。「育児や介護をしている人の業務を肩代わりした場合に、金銭面で報いる制度」「育児や介護をしている人の業務を肩代わりした人を、高く評価する制度」「育児や介護をしている人の業務を肩代わりするための、人員補充(パート社員やシニア社員など)」の制度の有無別に、「仕事そのものに満足している」にあてはまる人の割合を示したもの。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

一方、データからは金銭や評価で報いる制度等のみでは、周囲の負荷感が全て解消されるとは言えない。実際、「金銭面で報いる制度がある」と回答した周囲の社員の約3割は、同僚の育児・介護開始後に「会社への不満が高まった」と回答している。

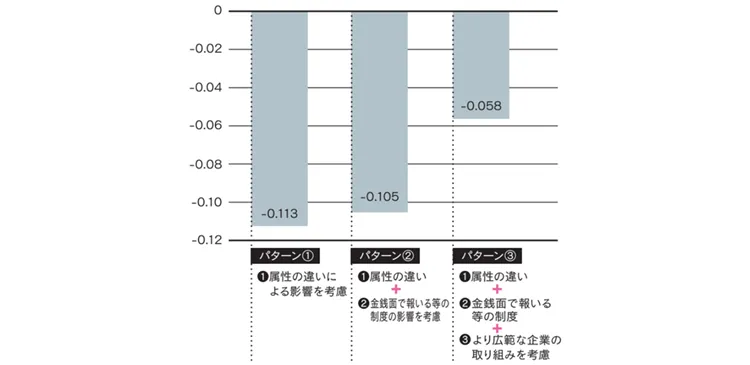

では、企業は何を行うと良いのだろうか。図表2は、周囲の社員の仕事満足度が育児・介護中の社員と比べてどの程度低くなるかを、以下の3つのパターンで分析した結果である。

パターン① 企業の制度を考慮せず、年齢や性別など属性だけを統制

パターン② ①のほか、金銭や評価で報いる制度や人員補充の影響を統制

パターン③ ②のほか、労働時間や有給・柔軟な働き方の状況、業務プロセス改善、

組織的な人材・キャリア開発、開かれた職場風土の影響を統制

まず①のパターンでは周囲の社員の仕事満足度は育児・介護中の社員より11.3%低かったのに対し、その差は②で10.5%に、③で5.8%まで縮小している。企業がより広範な取り組みを行う場合に、両者の仕事満足度の差が縮小することが示唆される。

特に③に関わる要因の中でも影響が大きかったのは、業務プロセスの見直しや開かれた・柔軟な職場風土であった。ライフイベント中の社員業務を引き受けた社員に手当等で対応すれば安心というのではなく、業務の進め方や職場風土の見直しを行った上で、どうしても残された負担を引き受けた場合に、それに報いる制度を設けることが、より職場全体の納得感の向上につながると考えられる。

図表2 ライフイベント中の社員と比べた場合の、周囲の社員の仕事満足度

(注)「仕事そのものに満足している」(1.全くそうではない~7.全くそうだ)の回答を目的変数、周囲グループ特定変数(該当/非該当)、金銭面で報いる等の制度(業務を肩代わりした場合に、金銭面で報いる制度の有無/同場合に、高く評価する制度の有無/同場合の、人員補充の有無)、労働時間、有給取得率50%以上(該当/非該当)、柔軟な働き方の利用(利用あり/なし)、業務プロセス改善への取り組みスコア、人材育成環境の充実スコア、開かれた・柔軟な職場風土スコアを説明変数として回帰分析を行った結果に基づく。グラフの数値は、周囲グループ特定変数の標準化係数であり、介護・育児等を担う社員と比較した周囲の社員の満足度の差(比率)を示している。負の値は周囲グループの満足度が本人グループよりも低いことを意味する。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)「仕事そのものに満足している」(1.全くそうではない~7.全くそうだ)の回答を目的変数、周囲グループ特定変数(該当/非該当)、金銭面で報いる等の制度(業務を肩代わりした場合に、金銭面で報いる制度の有無/同場合に、高く評価する制度の有無/同場合の、人員補充の有無)、労働時間、有給取得率50%以上(該当/非該当)、柔軟な働き方の利用(利用あり/なし)、業務プロセス改善への取り組みスコア、人材育成環境の充実スコア、開かれた・柔軟な職場風土スコアを説明変数として回帰分析を行った結果に基づく。グラフの数値は、周囲グループ特定変数の標準化係数であり、介護・育児等を担う社員と比較した周囲の社員の満足度の差(比率)を示している。負の値は周囲グループの満足度が本人グループよりも低いことを意味する。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

疑問2:社員の裁量を高めれば、うまく調整しあえるのではないか

仕事の進め方に裁量があれば、社員は自分のペースで業務を調整しやすくなる。しかし、育児・介護中の社員と一緒に働く周囲の社員のデータからは、裁量の大きい社員ほど、他の社員の業務を引き受けている傾向も確認される。

実際、仕事における裁量の大きさをスコア化し、その高低別に「家族の事情で休みが必要な同僚の業務を引き受けた経験があるか」を見ると、裁量が少ない社員で55%、裁量が大きい社員で63%となった(図表3)。裁量がある=業務を「やりくりできる」と見なされ、他の社員の業務を頼まれやすくなっている可能性がある。

こうした状況を防ぐためには、経営者やマネージャーが職場に任せきりにせず、誰にどれほどの負荷がかかっているのかを把握し、必要に応じて業務配分に介入する姿勢が求められるだろう。

図表3 育児・介護中の社員と日常的に一緒に働く周囲の社員のうち、同僚の仕事を引き受けた経験がある割合(仕事の裁量の高低別)

(注)仕事における裁量の度合いに関する3項目の設問(リッカード尺度、5件法)の平均値により、「仕事の裁量スコア」を作成。その高低別に、同僚が家族の事情に対応できるよう「業務の肩代わり」をしたことがある周囲グループの社員の割合(%)をみたもの。(N=1353)。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)仕事における裁量の度合いに関する3項目の設問(リッカード尺度、5件法)の平均値により、「仕事の裁量スコア」を作成。その高低別に、同僚が家族の事情に対応できるよう「業務の肩代わり」をしたことがある周囲グループの社員の割合(%)をみたもの。(N=1353)。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

疑問3:すべての社員に柔軟な働き方を広げることにメリットはあるのか

近年、社員が仕事以外の人生で担う役割や活動は多様化し、育児や介護、治療、看護、地域活動、学びなど様々な領域にわたっている。柔軟な働き方の適用範囲を広げることは、社員の流出防止や公平な職場感の醸成、社外の経験を通じた社員の視野拡大などの点で、会社にも十分メリットがあると考えられる。

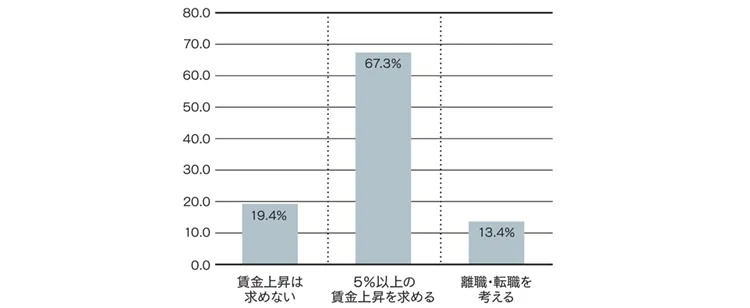

柔軟な働き方は、労働条件への納得感や満足感を高める効果も期待される。たとえば、本人グループ・周囲グループで裁量労働制やフレックスタイム制などを利用している社員の67.3%は、その制度が使えなくなる場合、最低でも「5%以上の賃金上昇を求める」、13.4%は「離職・転職を考える」としている(図表4)。これらの結果は、柔軟な働き方が「価値ある条件」として、社員に認識されていることを示している。

図表4 柔軟な労働時間制度を利用できなくなる場合の対応(現在、裁量労働制やフレックスタイム制を利用している本人・周囲の社員)

(注)本人グループ・周囲グループの社員のうち現在裁量労働制やフレックスタイム制度などを利用している人に、その働き方を利用できなくなる場合に求める対応を尋ねた設問の結果を集計したもの(N=284)。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)本人グループ・周囲グループの社員のうち現在裁量労働制やフレックスタイム制度などを利用している人に、その働き方を利用できなくなる場合に求める対応を尋ねた設問の結果を集計したもの(N=284)。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

疑問4:リソースの少ない中小企業でも取り組めることはあるのか

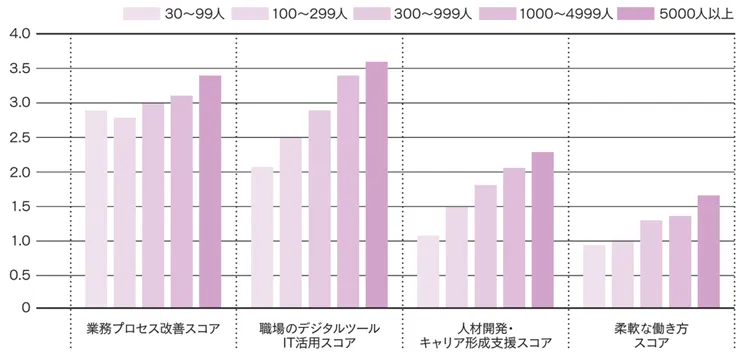

確かに大企業では、柔軟な働き方の活用や人材育成環境の整備などに関して、より充実した取り組みが行われる傾向がある。図表5は、育児・介護中の社員およびその周囲の社員が所属する企業の規模別に、勤務先における取り組み状況をスコア化したものである。スコアが高いほど、多様な取り組みが行われていることを示す。この図からは、企業規模が大きいほど、業務プロセスの改善、デジタルツールの活用などにおいて、幅広い取り組みが進められていることが分かる。

図表5 勤務先規模別に見た、各施策の取り組み度合い(ライフイベント中の社員・その周囲の社員の職場の状況)

(注)勤務先の柔軟な働き方に関する取り組み(7項目)、人材開発・キャリア形成支援に関わる取り組み(6項目)、業務プロセス改善に関わる取り組み(7項目)、職場のIT-デジタルツール活用に関わる取り組み(7項目)の該当数を各領域のスコアとし、本人グループ・周囲グループの勤務先の従業員規模別に、平均スコアを算出した結果(N=3011)。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)勤務先の柔軟な働き方に関する取り組み(7項目)、人材開発・キャリア形成支援に関わる取り組み(6項目)、業務プロセス改善に関わる取り組み(7項目)、職場のIT-デジタルツール活用に関わる取り組み(7項目)の該当数を各領域のスコアとし、本人グループ・周囲グループの勤務先の従業員規模別に、平均スコアを算出した結果(N=3011)。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

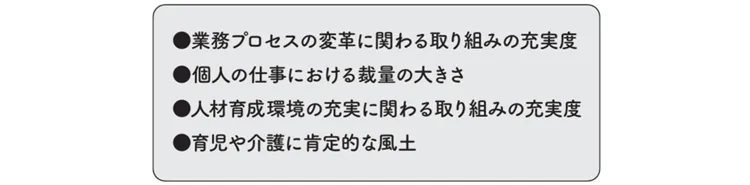

一方で中小企業でも、育児・介護中の社員やその周囲の社員が仕事満足を感じやすい職場は存在する。従業員数30人以上299人以下の企業に限定して、育児・介護中の社員とその周囲の社員の仕事満足に影響を与える要因を分析したところ、以下が関係していることが明らかになった。

これらの要素に関わる取り組みのなかには、多くの資金や時間をかけずに実現できるものが含まれる。たとえば、月1回程度、チーム単位で「やめても支障がない業務」や「重複する業務」を棚卸し・共有する、導入コストが安価なツールの活用などにより、業務の進捗をチームで把握可能にする、社員の成長や今後の課題について、年に1~2回フィードバックする機会を設ける、働き方の裁量を増やす(中抜け制度、退勤時間選択の導入や利用範囲の拡大など)ことなどが考えられるだろう。

中小企業には、経営者の言動が社員に届きやすい、迅速な意思決定が可能であるといった特有の強みがある。こうした特徴を活かし、「できることから始める」ことが、誰もが納得感を持って働ける職場づくりにつながっていくのではないだろうか。

本コラムは、Works Report「社員の人生と企業の成長をつなぐ経営 ―育児・介護中もその周囲も 社員が輝ける職場づくり―」を編集したものです。字幅の都合で割愛した内容を一部追加している個所等がありますが、基本的な内容は同一です。

石川 ルチア

デンバー大学修士課程(国際異文化コミュニケーション学)修了後、NPO勤務などを経て2014年に入所、2018年11月より現職。主な調査テーマは欧米の採用プラクティスやHRテクノロジー、コンティンジェント労働力。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ