第5回 企業の実践に見る、社員の人生と企業の成長のつなぎ方(後編)

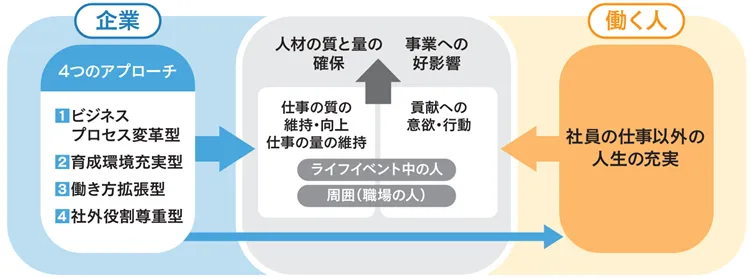

前回に続き、社員のライフイベントが本人や周囲の仕事への意欲を低下させるのではなく、むしろ本人および企業の成長を促す契機となるようにするための4つのアプローチの詳細を、具体的な事例とともに紹介する。今回は4つのアプローチのうち「働き方拡張型アプローチ」と「社外役割尊重型アプローチ」について取り上げる。

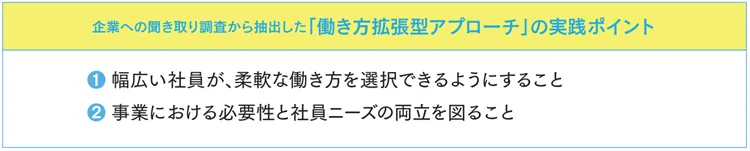

働き方拡張型アプローチ

このアプローチは、育児や介護等に理由を限定せず、幅広い社員が柔軟に働ける環境を作ることで、ライフイベント中の社員もそれ以外の社員も意欲を持って就業を継続できるようにするものである。連載の第3回で見たように、柔軟な働き方を利用できることは、ライフイベント中の社員が知識や経験を活かしにくい業務にシフトすることを防いだり、周囲の社員における仕事量の増加を生じにくくしたりすることが期待される。

企業の実践においては、社員が柔軟な働き方を選択しても円滑な事業運営が妨げられないようにするための仕組みを、戦略的に導入するケースが目立つ。

このアプローチを実践する上での1つ目のポイントは、「幅広い社員が、柔軟な働き方を選択できるようにすること」である。ここでいう柔軟な働き方には、始業・終業時間の変更、リモートワーク、フレックスタイム制度、直行直帰などの柔軟な働き方や、短時間正社員などの短縮された働き方の選択肢を用意することが含まれる。育児や介護などの理由に限定してこれらの働き方を利用可能としている場合には、理由を問わず利用可能にすることが挙げられる。一度に制度の適用範囲を拡大しにくければ、通院、地域活動、ボランティア、学びなど利用できる理由を広げていくことも一考に値する。

こうした柔軟な働き方を支えるには、時間や成果に応じた公平な処遇と、通常の働き方にスムーズに戻れる仕組みも重要である。たとえば、ふくや(福岡県)は、若者の定着を促し、働くニーズの変化に対応するために、副業や趣味などの理由でも利用できる残業なし勤務や週3日勤務などの働き方を整備している。なお連載の第3回で示した分析では、柔軟な働き方を実際に利用できることが、仕事の質・量の変化を防ぐ関係にあった。つまり、柔軟な働き方の制度を設けるだけでなく、利用を促していくことも重要である。

2つ目の実践ポイントは、「事業における必要性と社員ニーズの両立を図ること」である。企業の実践では、柔軟な働き方の導入や適用範囲の拡大は、社員ニーズに応えるためだけでなく、将来のさらなる人材不足を見据えた人材流出防止策、女性や外国籍、シニア人材などの採用力強化といった経営課題解決の戦略として明確に位置づけられている。

「事業における必要性」には、「事業運営を妨げないようにする」という視点も含まれる。たとえば広島電鉄(広島県)は、公平感の醸成や人材の流出防止のために、理由を問わず利用できる短時間勤務制度を整備しているが、短時間勤務を行う社員の勤務時間が日中に集中することを想定し、並行して朝に強いシニア社員の活躍を促す制度導入を行った。これにより、電車やバスの安定した運行を実現している。

社外役割尊重型アプローチ

このアプローチは社員の仕事以外の役割や活動を尊重する風土を形成することで、幅広い社員が仕事以外の人生を充実させながら、仕事で意欲やパフォーマンスを発揮できることを目指すものである。第3回で示したように、こうした風土は、育児・介護中の社員が昇進・キャリアアップ意欲を維持すること、その周囲の社員が会社満足や定着意向を維持することと関係がある。

社員が仕事以外の生活を大切にしながら、職場でも高いパフォーマンスを発揮できるようにするためには、会社への貢献のあり方を社員が自ら考え、主体的に行動できる環境を整えることも重要である。このアプローチを取る企業のなかには、社員の自律的な行動を促す仕組みに力を入れるケースも目立つ。

このアプローチの1つ目の実践ポイントは、「日常の様々な場面から、一貫したメッセージが感じられること」である。このアプローチを取る企業の特徴として、一つの大きな施策に頼るのではなく、会議や社内イベントの設計、社内ルールや情報伝達の方法、経営者や管理職の発言・行動といった日常的な場面で、社員の仕事以外の役割や活動を尊重する姿勢が貫かれていることが挙げられる。

たとえば大橋運輸(愛知県)は、付加価値の高いビジネスモデルへの転換を進める一方で、社員のプライベートの充実が人間関係や学びの広がりを生み、それが仕事への活力向上や人材確保、属人的な働き方の見直しを通じて、企業の成長に長期的に寄与するという考え方を明確に打ち出している。この方針のもと、経営者自らがメッセージを発信するほか、社員の趣味を金銭的に応援する制度や、職場の雰囲気を和らげる「ユーモア担当者」の配置など、ユニークな取り組みを実施している。こうした取り組みによって、社員にとって一貫性のあるメッセージが日常的に伝わり、組織としての姿勢が浸透しやすくなっている。

2つ目の実践ポイントは、並行して「社員が自ら考え、会社に貢献するために自律的に動ける環境を作ること」である。経営者や人事部門のなかには「社員の社外の役割や活動を応援すると、仕事がおろそかになるのではないか」と懸念する人もいるかもしれない。あるいは仕事に余白や遊びを設けることに懐疑的な人もいるだろう。しかし企業の実践例では、決して社員を甘やかすのではなく、社員が自ら会社に貢献する方法を考え、自律的に動ける環境を並行して作ることで、企業と社員のニーズをつないでいる。

たとえば友安製作所(大阪府)は、社外での幅広い経験が社員の新しいアイデアや発想を生み、最終的に事業に貢献すると考え、社員のプライベートを尊重する働き方の整備や風土醸成を行っている。一方で、新入社員も含めて提案を奨励するほか、社内情報を社員に開示し、短い時間で生産性高く働くことを大切にする メッセージを発することや、評価基準を明確にすることで、社員が自分で考え課題解決に動けるようにしている。

本コラムは、Works Report「社員の人生と企業の成長をつなぐ経営 ―育児・介護中もその周囲も 社員が輝ける職場づくり―」を編集したものです。字幅の都合で割愛した内容を一部追加している個所等がありますが、基本的な内容は同一です。

武藤 久美子

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ