第3回 データに見る、ライフイベント後に本人・周囲の意欲を維持する鍵

企業の実践に見られる4つの取り組み領域

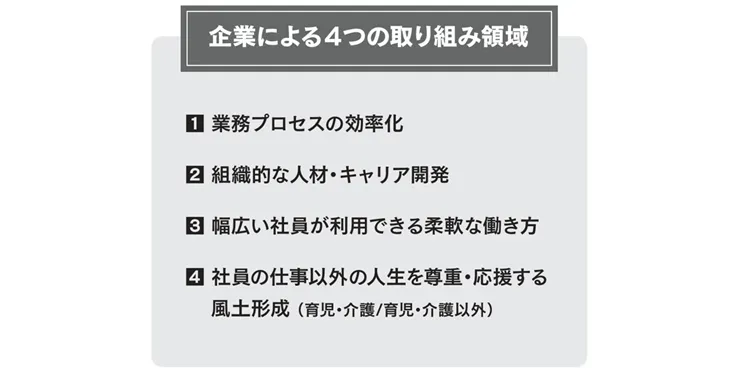

育児・介護中の社員と、その周囲の社員の双方が意欲的に働き続けるためには、企業にどのような取り組みが求められるのだろうか。すでに模索を始めている企業への聞き取り調査を行った結果、以下の4つの領域で取り組みが進められていることが分かった。今回は、これら4つの取り組みが、社員のライフイベント後に生じる社員の仕事内容や仕事意識の変化とどう関係するのかをデータに基づき検証する。

「望まない仕事の変化」を防ぐのはどの取り組みか

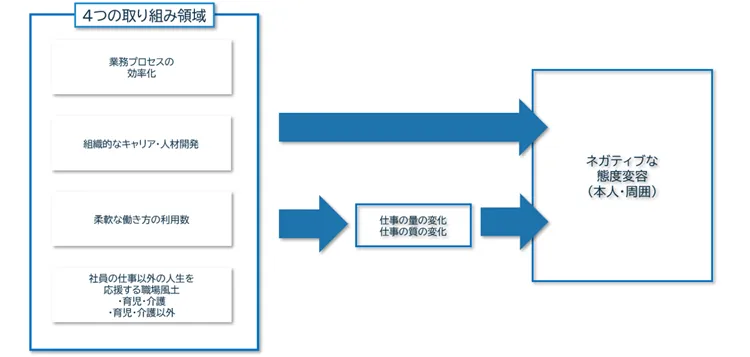

上記の4つの領域の取り組みは、①本人や周囲の「望まぬ仕事の変化」を防ぐことを通じて間接的に、あるいは②本人や周囲の仕事に対する態度に直接的に、影響を与えると考えられる(図表1)。これら2つのルートを念頭に、本人と周囲それぞれのデータを分析した。

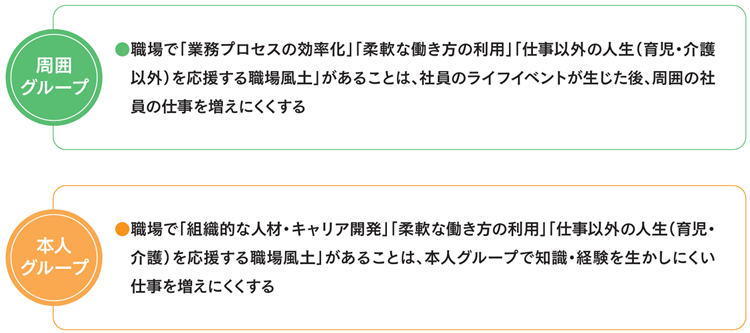

最初に、4つの取り組み領域が行われていることが、社員の仕事の変化とどう関わるのかについての結果を図表2に整理した。周囲グループについては、職場における「業務プロセスの効率化」、「柔軟な働き方の利用」、「仕事以外の人生(育児・介護以外)を応援する風土」があることが、社員のライフイベントが生じた際に、周囲の仕事量の増加を防ぐ関わりを持っていた。

一方、本人グループについては、職場で「組織的な人材・キャリア開発」が行われていることや、「柔軟な働き方の利用」が可能なこと、「仕事以外の人生(育児・介護)を応援する風土」があることが、これまでの知識・経験を生かしにくい仕事の増加を抑制する関わりを持っていた。

図表1 4つの取り組み領域が社員のネガティブな態度変容に及ぶ影響ルートの想定

図表2 4つの取り組み領域と周囲・本人の仕事の変化の関係

これらの取り組みは、職場全体の労働時間の削減、仕事とそれ以外の役割を両立しやすい働き方の促進、そしてそのような働き方を受け入れる風土の形成を通じて、周囲へのしわ寄せを防ぎ、ライフイベント中の社員が従来の業務を維持しやすくする効果を持つと考えられる。

周囲・本人のネガティブな態度変容を防ぎうる取り組みとは

周囲グループ

次に、4つの領域での企業の取り組みが、周囲グループのネガティブな態度変容と直接どのような関わりを持つのかを分析した結果を図表3に示した。

これによると「業務プロセスの効率化」「組織的な人材・キャリア開発」「社員の仕事以外の人生(育児・介護/育児・介護以外)を応援する風土」は、「会社満足の低下」を始めとする態度変容を生じにくくしていた。

なお図表3の通り、「柔軟な働き方」は「定着意向の低下」に対してプラス、つまりこれを促す関係も見られた。図表2で見たように、「柔軟な働き方」は「仕事の量の増加」を防ぐことを通じて間接的に定着意向の低下を抑制する関わりも持つため、それも踏まえれば全体で定着意向を大きく低下させるとは言えない。しかし、柔軟な働き方の下では、お互いの仕事や業務負荷の状況が見えにくくなり、仕事が増加した時に孤立感や心理的負担が高まりやすくなっている可能性がある。場所や時間の自由が増すからこそ、情報共有や協働の機会を大切にすることが重要だろう。

図表3 企業の4つの取り組み領域と、周囲グループの仕事意識低下への影響

(注)4つの取り組み領域が、直接または仕事の量的な変化(仕事の量の増加、残業や休日勤務の増加)を経由して、周囲グループで顕著に見られる仕事意識の変化(会社満足の低下、働きやすさの感覚の低下、定着意向の低下)に及ぶ影響をモデル化した共分散構造分析の結果をもとに、該当パスの係数を整理したもの。数字は標準化係数で統計的に意味のある関係が確認されたもののみ表示(5%有意水準)。分析モデルの適合度を示す指標はRMSEA=0.070,CFI=0.896, TLI=0.853, SRMR=0.087。

(注)4つの取り組み領域が、直接または仕事の量的な変化(仕事の量の増加、残業や休日勤務の増加)を経由して、周囲グループで顕著に見られる仕事意識の変化(会社満足の低下、働きやすさの感覚の低下、定着意向の低下)に及ぶ影響をモデル化した共分散構造分析の結果をもとに、該当パスの係数を整理したもの。数字は標準化係数で統計的に意味のある関係が確認されたもののみ表示(5%有意水準)。分析モデルの適合度を示す指標はRMSEA=0.070,CFI=0.896, TLI=0.853, SRMR=0.087。

(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

本人グループ

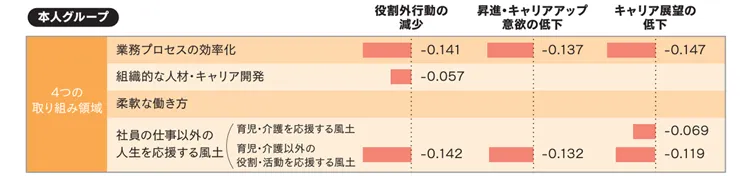

次に、本人グループのデータを分析したところ(図表4)、「業務プロセスの効率化」「組織的な人材・キャリア開発」「社員の仕事以外の人生(育児・介護/育児・介護以外)を応援する風土」が、役割外行動の減少を始めとするネガティブな態度変容を生じにくくしていた。なお、「柔軟な働き方」は、これらの態度変容に直接関係していなかったものの、図表2で見たように、知識や経験を生かしにくい仕事の増加を防ぐ関係があるため、これを通じて、間接的にマイナス方向への態度変容を生じにくくしていると考えることができる。

図表4 企業の4つの取り組み領域と、本人グループの仕事意識低下への影響

(注)4つの取り組み領域が、直接または仕事の質的な変化(他律的な仕事の増加、定型的な仕事の増加、専門性を必要としない仕事の増加)を経由して、本人グループで顕著に見られる仕事意識の変化(役割外行動の減少、昇進・キャリアアップ意欲の低下、キャリア展望の低下)に及ぶ影響をモデル化した共分散構造分析の結果をもとに、仕事の質の変化および4つの取り組み領域からネガティブな態度変容に及ぶルートの係数を表にしたもの。数字は標準化係数で統計的に意味のある関係が確認されたもののみ表示(5%有意水準)。分析モデルの適合度を示す指標はRMSEA=0.045, CFI=0.941, TLI=0.919、SRMR=0.058。

(注)4つの取り組み領域が、直接または仕事の質的な変化(他律的な仕事の増加、定型的な仕事の増加、専門性を必要としない仕事の増加)を経由して、本人グループで顕著に見られる仕事意識の変化(役割外行動の減少、昇進・キャリアアップ意欲の低下、キャリア展望の低下)に及ぶ影響をモデル化した共分散構造分析の結果をもとに、仕事の質の変化および4つの取り組み領域からネガティブな態度変容に及ぶルートの係数を表にしたもの。数字は標準化係数で統計的に意味のある関係が確認されたもののみ表示(5%有意水準)。分析モデルの適合度を示す指標はRMSEA=0.045, CFI=0.941, TLI=0.919、SRMR=0.058。

(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

社員の仕事以外の人生と企業の成長はつなぐことができる

4つの領域での企業の取り組みは、社員のライフイベント後に、本人や周囲が仕事にネガティブな意識を持つことを、直接または間接的に防ぐ役割を果たしていた。これらは中長期的な企業成長にも資するものであり、ライフイベントを一つの転機と捉えて取り組みを推進することが、社員の人生の充実と企業の持続的成長の双方に寄与すると考えられる。

本コラムは、Works Report「社員の人生と企業の成長をつなぐ経営 ―育児・介護中もその周囲も 社員が輝ける職場づくり―」を編集したものです。字幅の都合で割愛した内容を一部追加している個所等がありますが、基本的な内容は同一です。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ