「家族」と「働き方」の現在地はどこにあるのか?

見えにくくなった「人生の地図」

これまでのコラム「複雑で見えにくい『家族』×『働く』の形」「二重の足かせが、経済・社会の持続可能性を損なう」では、今日の日本で「家族」と「働き方」の選択が多様化していること、同時にその変化の実態が見えにくくなっていることを指摘した。また、育児や介護、教育費など家族に関わる事情が「働く」ことの希望の実現を妨げたり、働くことに関わる問題によって配偶者を持つことや希望する数の子どもを持ちにくくなったりする結果、少子化や孤立、労働供給制約の拡大など、経済のボトルネックを強め、社会の活力を減じかねない問題が生じていることも述べた。

こうした現実に向き合うために何より必要なのは、データに基づいて「家族」と「働き方」の実態を可視化することだ。その際、重要なのは次の3つの視点だと考えられる。すなわち、「家族」と「働き方」の両側から変化を把握できること、異なる時点における個人の選択の変化を追跡できること、その上で現在の詳細を把握できることである。

「家族」と「働き方」の可視化に向けて

リクルートワークス研究所が全国約5万人を対象に実施する「全国就業実態パネル調査(JPSED)」は、今年で10周年を迎えた。この調査では、回答者本人の詳細な就業実態だけでなく、どのような関係性の人と同居しているのか、配偶者の有無やその就業形態、収入、子どもの数や年齢をはじめとする情報を得ることができる。

その結果、全国の就業者・非就業者が属する世帯の基本構造や就業構造の分布と、その変遷を追跡することが可能だ。また、過去にある選択をしていた個人が、その後どのような選択をしているのかを追うこともできる。

さらに2025年1月には、「全国就業実態パネル調査」の追加調査として約2万人を対象に、家族や就業に関わる希望やその実現に向けた展望、家族や働くことについての考え方、時間配分などを尋ねる調査を行った。そこで本シリーズでは、次回以降、これらのデータを用いて、「家族」と「働き方」の10年間の変化と現在の状況を紹介していく。

分析の軸となる「20の類型」を設定する

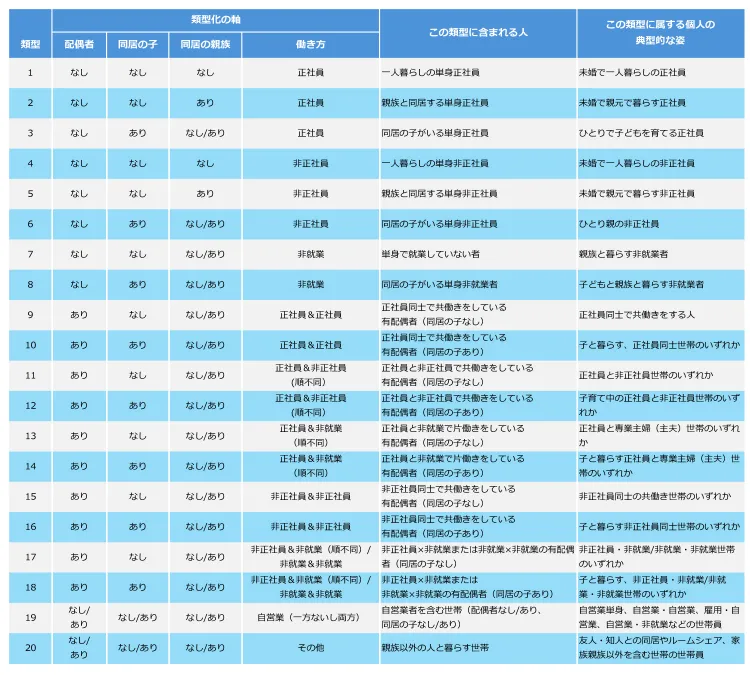

「家族」と「働き方」の姿をとらえるには、すべてを一括りにせず、ある程度のまとまりごとに見ることが効果的である。本プロジェクトでは、配偶者や同居者の有無、そして就業形態を組み合わせ、図表のとおり20の類型を設けた。

もちろん分類の切り口はさまざまである。しかし今回の分類は、家族の形と雇用を中心とした働き方の選択がどのように結びついているのか、そしてその組み合わせによって収入や労働時間、人とのつながりがどのように変化してきたのかを追うことを目的としている。

あまりに細分化するとかえって実態が見えにくくなるため、自営業については詳細な区分を行わず、今後の課題とした。今後は、この「20の類型」や、それらを大きくまとめたグループを手がかりとして、日本社会における「家族」と「働き方」の変化を追いかけていきたいと考えている。

図表 「家族」と「働き方」の20類型 (※クリックで拡大します)

(注)「なし/あり」の表記は該当者がいる場合/いない場合の双方を含むことを示す。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ