第2回 なぜ社員のライフイベント後に、本人と周囲の仕事意識が変化しやすいのか

なぜ社員のライフイベント後、本人およびその周囲の社員の双方で、仕事に対する態度(意識や行動)がネガティブな方向に変化しやすいのか。その理由を探るため、以下の2つのグループについて、ライフイベント発生後の仕事内容や仕事意識・行動の変化を尋ねる調査を行った(リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」)。

仕事量の増加が会社への不満につながる「周囲グループ」

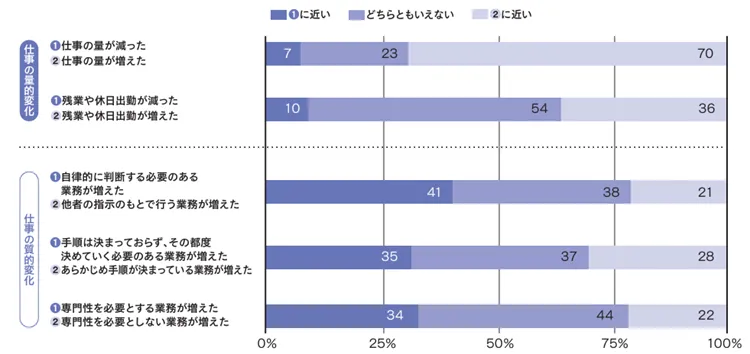

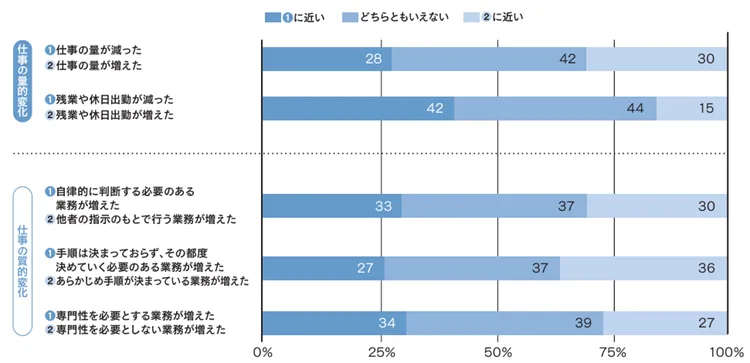

まずは変化の大きい周囲グループの状況を確認する。周囲グループの社員に対し、同僚が育児・介護のために働き方を調整していることで、自身の仕事量にどのような変化があったかを尋ねたところ、約7割が「仕事の量が増えた」と回答し、約4割が「残業や休日出勤が増えた」と答えた(図表1)。この結果から、単に業務量が増加しているだけでなく、負荷の高い時間帯の勤務が増えている状況がうかがえる。

仕事の質についても、変化が見られた。「自律的に判断する必要のある業務が増えた」「手順が定まっておらず、その都度判断が求められる業務が増えた」「専門性が求められる業務が増えた」といった回答がそれぞれ約3~4割にのぼり、より責任の重い業務へのシフトが進んでいることが示唆された。

一方で、「他者の指示のもとで行う業務が増えた」「あらかじめ手順が決まっている業務が増えた」「専門性を必要としない業務が増えた」と回答した人も約2~3割存在し、知識や経験を活かしにくい業務へのシフトが生じているケースも見られた。

これらの業務量・内容の変化は、周囲グループの仕事に対する意識や行動の変化と関連していた。図表は割愛するが、同僚の働き方の調整により「今の職場を辞めたいと思うことが増えた」と回答した割合は、「仕事の量が増えた」社員で43%、「仕事の量が増えていない」社員で21%と、大きな差がみられた。

図表1 同僚が働き方を調整していることによる、周囲グループの仕事の変化 (注)N=1353。よく一緒に働く同僚が育児・介護のために働き方を調整していることによる、自分自身の仕事内容の変化を尋ねた結果を集計したもの。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)N=1353。よく一緒に働く同僚が育児・介護のために働き方を調整していることによる、自分自身の仕事内容の変化を尋ねた結果を集計したもの。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

望まぬ仕事変化が展望を損なう「本人グループ」

育児・介護をしながら働く本人グループの社員も、周囲の社員とは異なる形で課題を抱えている。自由記述でライフイベント発生後の意識の変化を尋ねた結果によれば、「早く帰らせてもらっているので 、他の社員に対して後ろめたい気持ちが生まれた」などの声もが散見された。周囲グループの業務量が増加しがちであることは、育児・介護中の社員に心理的な負い目を生じさせ、自らの職場での役割に自信を持ちにくくしていると考えられる。

加えて、育児・介護開始以降の仕事の変化そのものも、本人の仕事への意識や行動に影響を及ぼしている。

本人グループに、育児・介護の開始後に仕事の量がどのように変化したかを尋ねたところ、「増えた」が30%、「減った」が28%となり、明確な方向性は確認されなかった。一方で、「残業や休日出勤が減った」と回答した割合は42%にのぼり、負荷の高い時間帯の勤務が減少している傾向が見られた。これは、そうした時間帯の業務が周囲に分担されている可能性を示している(図表2)。

仕事の質的変化については、「他者の指示のもとで行う業務」「あらかじめ手順が定まっている業務」「専門性を必要としない業務」が増加したとする回答が、それぞれ約3~4割にのぼった。一方で、「自律的な判断が求められる業務」「手順が決まっておらず、その都度判断が必要な業務」「専門性を求められる業務」が増えたとする回答もそれぞれ約3割あり、変化の方向にはばらつきがあった。

とはいえ、これまでに培った知識や経験を活かしにくい業務が増えることは、働き手にとっては辛いことでもある。実際、このように認識する社員では、将来に対する意欲を持ちにくくなる傾向が見られた。図表は割愛するが、育児・介護開始後に「昇進やキャリアアップへの意欲が低下した」と回答した割合は、「他者の指示のもとで行う業務が増えた」社員では55%、それ以外の社員では38%と差がみられた。

図表2 育児・介護が始まる前と比べた本人グループの仕事の変化 (注)N=1737。育児や介護が始まる前と比べた、自分自身の仕事内容の変化を尋ねた結果を集計したもの。四捨五入の関係で合計が100にならない場合がある。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

(注)N=1737。育児や介護が始まる前と比べた、自分自身の仕事内容の変化を尋ねた結果を集計したもの。四捨五入の関係で合計が100にならない場合がある。(出所)リクルートワークス研究所「育児・介護中の社員および周囲の社員の仕事と意識調査」2025年

本人も周囲も意欲を持って働き続けられる会社へ

育児・介護に限らず、自身や家族の治療なども視野に入れれば、「将来にわたってずっと仕事中心で働ける」と断言できる人は少数である。それにもかかわらず、育児や介護中の社員、その周囲の社員の双方で仕事への意識が低下しやすい背景には、育児や介護による仕事への影響に対し、本質的な対応に踏み込まず、表面的な対応や工夫で乗り切ろうとする職場が少なくないことが示唆される。こうした課題に正面から向き合い、育児・介護中の社員とその周囲の社員の双方が意欲的に働き続けられる職場環境を整えることは、単なる福祉的配慮ではなく、人材の活躍と職場の活性化を通じて、企業が持続的な成長を実現していくために欠かせない戦略である。

本コラムは、Works Report「社員の人生と企業の成長をつなぐ経営 ―育児・介護中もその周囲も 社員が輝ける職場づくり―」を編集したものです。字幅の都合で割愛した内容を一部追加している個所等がありますが、基本的な内容は同一です。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ