個人と組織の外部環境への適応をマネジメントする 人事は「優位不適合」な個人の積極的な活用を(山﨑京子氏)

個人と組織の外部環境への適応をマネジメントする 人事は「優位不適合」な個人の積極的な活用を(山﨑京子氏)

立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 山﨑京子 特任教授

立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 山﨑京子 特任教授

立教大学大学院特任教授で、日本人材マネジメント協会の理事長を務める山﨑京子氏は、『個人と組織 不適合のダイナミクス』において、グローバル化や少子高齢化といった外部環境の変化により、「個人と組織の関係」が見直しを迫られていると指摘している。今後、個人と組織の関係はどのように変化していくのか、また、そうした変化に適応するために人事に期待されることは何か。「個人と組織の関係」について研究する山﨑氏に話を聞いた。

多様な個人と組織の“適合”関係

山﨑氏は語り始めた。「単に個人が組織に適合しているだけではダメなんです。その状態は、必ずしも外部環境に適合していることとイコールではないのです」。

これまでの組織行動論では、個人と組織は2者関係の“クローズド・システム”を念頭に語られてきた。そうした研究の中では、組織に適合する個人は、離職率も低いし、所定の職務外の仕事をするようになるといったプラスの成果があることが示されている。しかし、個人が組織に適合していないケースであったとしても、その個人が外部環境には適応しているというケースもあり得るのである。「個人と組織の2者関係を、外部環境に対する“オープン・システム”であると想定すると、『適合』に対する見方が全然変わるのです」

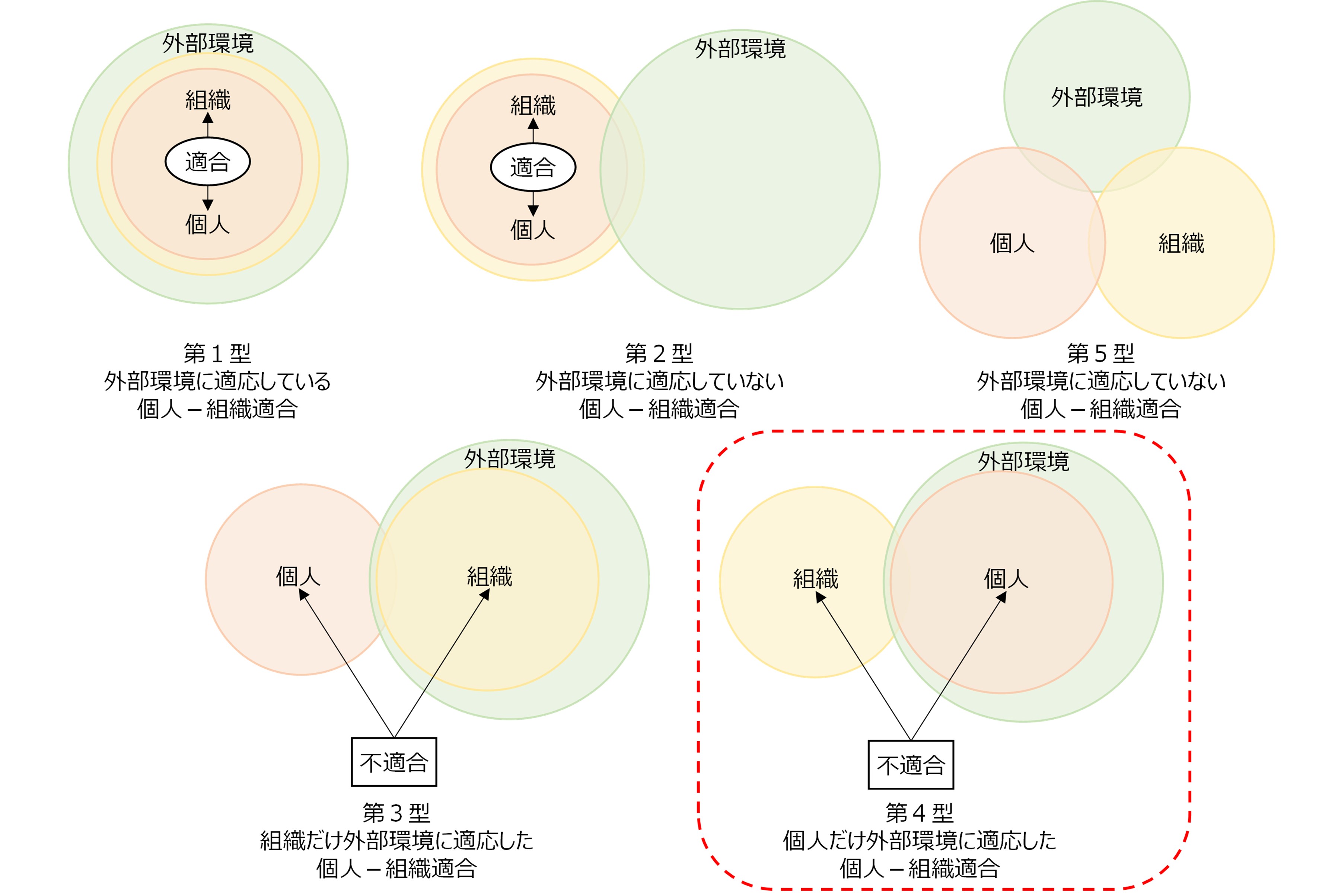

山﨑氏は著書の中で、個人-組織適合と外部環境への適応の関係性について、「個人」「組織」「外部環境」の3つの円を用いた5つの類型で示している(下表)。

図表:個人-組織適合と外部環境との関係

(出典)山﨑京子(2023)『個人と組織 不適合のダイナミクス』(白桃書房)

(出典)山﨑京子(2023)『個人と組織 不適合のダイナミクス』(白桃書房)

第1、第2の型では個人と組織が適合しているので安定状態であり、適応行動は不要である。また、第5型では、個人と組織は不適合だが、双方共に外部環境に適応していないため個人と組織の相互作用の発生は考えにくい。重要になるのは、第3と第4の型であり、これらの型においては、個人と組織のどちらか一方のみが外部環境に適応している不適合状態である。「適合を回復しようとして、個人と組織間の適応プロセスが発生するのは、これらの型なのです」と山﨑氏は説明する。

とりわけ重要なのは第4型だという。なぜならば、組織と不適合を起こしている個人による、組織を外部環境に適応させようとする行動を、組織が適切にマネジメントすることができれば、そこを起点に、個人と組織が共に外部環境に適応させるダイナミクスが生じるからである。いわば、“不適合”によりもたらされるダイナミクスである。山﨑氏は、こうした組織にプラスの変化をもたらす不適合を、「優位不適合(個人のほうが組織より外部環境への適応水準が高い)」と呼ぶ。

「私は決して“不適合”を悪者扱いはしていません。むしろ“不適合”があるからこそ、外部環境への適応のダイナミクスが生まれるのです。これこそが今の日本企業に求められているものではないでしょうか」

人材マネジメントの成功体験が生む組織の慣性

しかし、こうしたダイナミクスを生み出すのは簡単なことではない。これまでは一般的に、組織に適合した従順な従業員ほど、組織にとって都合の良い存在だと考えられてきた。「会社が整備したキャリアのルートをちゃんと進んでくれる人は、会社としても扱いやすいという認識があったのではないでしょうか」

山﨑氏はこうした現状について、「海外と比較しても、日本企業は個人の組織への適合ばかり考えてしまう傾向にあります。さらに怖いのは、このような意識を持っていることに無自覚になってしまっていることです」と警鐘を鳴らす。

これまでの人材マネジメントにおいては、終身雇用が前提とされ、定期的な人事異動に適応できる企業特殊的熟練が重視されてきた。そのため、個人と組織の2者関係の“クローズド・システム”を前提とした議論が成立していたのである。

「このような前提に立った人材マネジメントが上手くいっていた時代があったのも確かです。だからこそ、迅速な意思決定ができたり、会社主導のジョブローテーションが実施できたりするなど、組織の成長速度に合わせた機動的な対応が実現できていたわけです」

「今日においては、そうした過去の人材マネジメントの成功体験から脱却しなければなりません」と山﨑氏は指摘する。なお、こうした関係をつくってきた要因は組織の側だけにあるわけではない。個人の側が、そうした組織の環境に安心感を抱き、従順な姿勢をとってきたのもまた事実である。安定した環境の中においては、個人としても変化する必要性に迫られていなかったのである。

優位不適合をマネジメントする秘訣

グローバル化や少子高齢化といった外部環境の変化が、組織に多様性と複雑性をもたらしている今日において、組織も個人も悠長には構えていられない。

雇用の流動化が進み、自律したキャリアの形成が求められるようになっている中で、危機感を感じ始めた個人の中には、副業をしたり、自ら学習機会を得たりするなどして、組織の垣根を超える者も出てきた。

「これまでの考え方に立つと、このような組織の枠にとらわれない個人は、扱いづらい存在とみなされていたかもしれません」。しかし今日では、外部環境の変化に適応するために、多様な価値観を持つ人材を積極的に組織に取り込むことが重要になってきている。

「そのためにも、組織の枠にとらわれない個人による建設的な発言や行動を活かしていくことが大切です」と山﨑氏は言う。また、そうした個人をマネジメントする際の秘訣を山﨑氏は次のように語る。「そうした声があがった際に、組織は邪魔をしないことが肝心です。個人の行動を支援するとか、促進する必要はないのです。ただ、否定しないことを心掛け、容認することが大切なのです。個人が、『これをやりたいんです』『ここがおかしいんじゃないですか』と声をあげたら、『それじゃあ、あなたがやってみて』と言えることなのです」

優位不適合のマネジメントに向けた人事・経営への期待

しかし、組織に優位不適合をもたらす人材は、手をこまねいていても生まれてこない。山﨑氏は言う。「人事による積極的な働きかけが重要です。まずは、何を言っても安心して受け止められる職場環境をつくることです。今日の言葉でいえば、『心理的安全性』ですね」

そのうえで人事には、個人の危機意識を高める働きかけが求められるとも指摘する。「実際、学習意欲がある人は危機感を持っています。その一方で、会社の整備したルートのうえで胡坐をかいている人はその感覚が鈍っている気がします。こうした人へ関わるのは手間暇がかかりますが、それも人事の役割です。」

個人と組織の関係は、相互の期待とその実践により維持されてきたものである。そうした状態を変えるのは並大抵のことではない。山﨑氏はこの難問に対処するためには、人事だけでなく、経営や事業も含めて一枚岩になることが必要だと言う。

「変革に向けて多大なリソースを投入することを、経営として覚悟できるかどうかです。また変革を進めると、企業が目指す方向性に対して意見を異にする者も出てきます。むしろ、そういった者を上手く取り込み、変革を進めていくことが重要になってくるのではないでしょうか」

最後に山﨑氏は繰り返して強調した。「個人と組織の不適合が、外部環境の変化に適応するダイナミクスを生むのです。これからの人事には、こうした不適合を見つけ出せる能力が求められるようになります」と。

聞き手・執筆:筒井健太郎(研究員)