従業員のエンゲージメントを高め、 定量的な人事評価制度とコミュニケーションの深化によって離職率を激的に改善 老舗旅館の施策とは――株式会社錦水館

宿泊業界は雇用が安定しにくい業界の一つである。令和7年の雇用動向調査では、宿泊業・飲食サービス業の離職率が25.1%と、全産業の中で最も高くなっている。広島県・宮島で100年以上続く老舗旅館「錦水館」も長らく従業員の離職率の高さに苦しめられてきたという。一時は40%にまでのぼった離職率をいかにして業界平均を下回る水準へと改善させたのか。従業員のエンゲージメントを高めるために導入した人事評価制度や「5分面談」について、六代目代表取締役社長の武内智弘氏に訊いた。

株式会社錦水館

代表取締役社長 武内 智弘氏

お客様満足度などを基にした明確な人事評価制度を構築

――現在の錦水館さんの概要について教えてください。

宮島で温泉旅館の錦水館とホテル宮島別荘という2つのコンセプトの宿を運営しています。加えて飲食事業やEC催事事業など食に関連した事業も運営しています。従業員数が約140名で平均年齢は35歳ぐらいです。私が入社したのが15年前で新卒採用を定期的に行いながら若返りを進めてきました。2019年7月に代表取締役社長になり、半年後にはコロナ禍があって大変でしたが、改革を続けてきて今に至ります。

私が入社する以前は団体旅行などの需要があったので、宿泊料金を抑えて修学旅行の団体を受け入れていた時代もありました。リーマンショックや阪神・淡路大震災を経て、遠方のお客様を呼びにくくなったため、現会長が地元広島のお客様の結婚式や日帰り需要を狙った事業なども展開していました。それぞれの時代に合わせて、宿のサービスを変えてきています。

――大勢のお客様をさばく時代から、少数で高単価のお客様をもてなす体験型の宿に変わっていったということですね。

コロナ禍以後、個人のお客様にサービスを特化する形で満足度を高める投資を続けてきました。錦水館はもともと42部屋だったのを34部屋にして、たとえばシャワーブースが狭かったので、シングルルームはやめて個室貸切風呂を作るなど改装を進めました。取り組みが功を奏して、客単価は私が入社した当時の2万3000円ぐらいから現在は4万5000円ぐらいになっています。

――宿泊業は全産業の中でも離職率が高いようですが、錦水館はいかがでしょうか?

離職率は大きな課題でした。15年前の離職率は30%くらいで、一時は40%になったこともあります。社内アンケートをとってみると、「自分がどう評価されているのかが見えない」という意見が多く、残念ながら「夢がない」と感じて転職する人が少なくありませんでした。

当時は人事評価の仕組みもなく、トップダウンの会社だったので、今の会長(先代社長)に評価された人が上にいくのではないかという疑念が従業員の間にあったのではないかと思います。これを踏まえて、人事評価のルールなどを整備し、定着してもらえるような環境に改善してきました。

――宿泊業の仕事は定量的な成果で評価するのが難しいと思いますが、どのような評価基準を設けているのでしょうか?

業績のウェイトが大きい部署に関しては宿泊売り上げや飲料売り上げが重点の評価になります。サービス部門であればお客様の満足度ですね。お客様の満足度アンケートやOTA(オンライン・トラベル・エージェント)に寄せられた口コミを基に評価しています。これらの数値は、だれでも結果が見られるようにデジタルで管理しているので一目瞭然です。

従業員には似顔絵入りの名刺を持たせて、接客を担当したお客様にメッセージを書いてお渡しできるようにしています。これでお客様に名前を覚えてもらえるので、アンケートに名指しでお褒めの言葉をいただけます。これが評価のポイントになり、本人のモチベーションにもつながっています。あとは中間層であれば上司が指示したことができたかというプロセス部分を厚くして、管理職なら業績評価を重視するという形で評価が明確になるように設計しています。

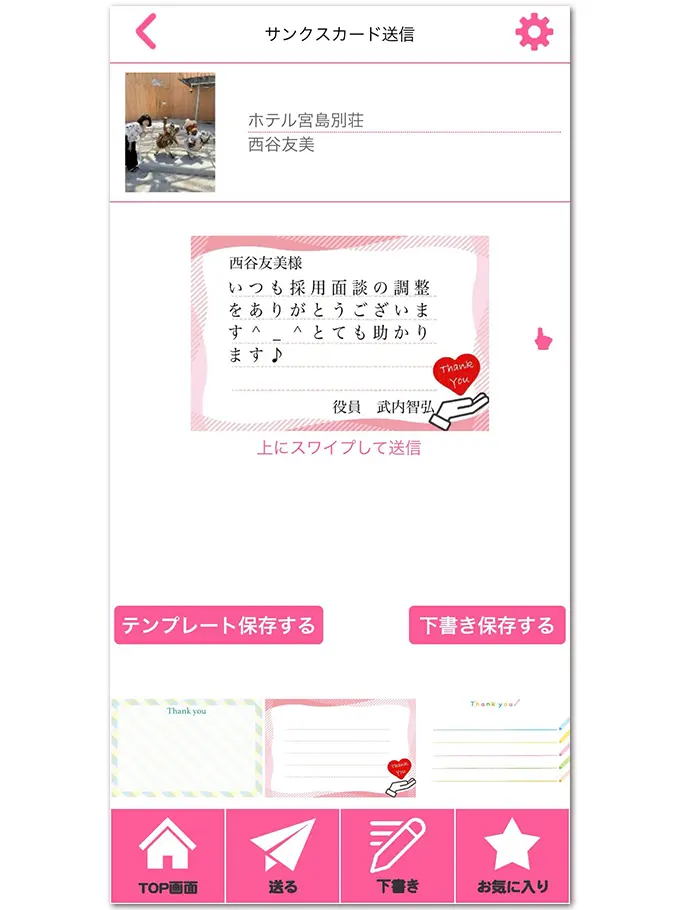

ほかにも「サンクスカード」という従業員同士で感謝のメッセージを伝え合うアプリを導入しています。年に1度の経営計画発表会のときに「サンクスカードを多く送ったで賞」と「もらったで賞」を設け、全員の前で表彰しています。

――そのような評価基準はどのように決めていったのでしょうか?

最初は私たちにもどのような評価制度が適切かがわかりませんでした。評価制度は、外部のコンサルタントに協力してもらって作りました。

彼らと課題を共有し、従業員にも社内アンケートをとりながら評価基準を決めていきました。社内アンケートは匿名でとりましたので、かなり辛辣な意見が多かったです。経営自体が間違っているんじゃないかという自信をなくすこともありました。ただ、そう思わせているのは会社の経営者の責任だなと思って、社内の人事制度から変えていったのです。

今は部門評価、個人目標評価、プロセス評価の3つの評価軸があって、たとえば役職が高くなれば、業績評価のウェイトも高くなります。その人の役割や責任に対しての評価のものさしを整備していった感じですね。 基準が明確になったことで、「目標を達成できるように頑張ろう」と社員の仕事へのモチベーションが高まりました。たとえ評価が下がる場合であっても納得できるようになったと思います。人事評価制度は割と小さく始めて、徐々に肉付けしていった感じですね。「作って終わり」ではなく、現場の意見を聞きながら随時改善しています。

社内コミュニケーションの風通しをよくすることがエンゲージメントの向上につながる

――人事評価制度の構築以外にもさまざまな改革を行われていますね。

離職率を下げる点で効果が大きかったのは、社内コミュニケーションの活発化です。評価制度にしてもそうですが、結局は「会社が何を考えているのかわからない」「自分のことを見てくれていない」というのが、従業員の不満やエンゲージメントの低下をもたらします。

評価制度を整えるときに、改めて企業理念を定めたり、従業員と方針を共有する経営計画発表会を立ち上げたりしました。経営計画発表会は全従業員に参加してもらい、毎年実施しています。ルールとして輪番制をとって、計画書の番号順に各部門の発表者が入れ替わる仕組みになっていて、必ず引き継ぎをしないとできない形になっています。そこでコミュニケーションも生まれますし、ある程度自動的に運用できる仕組みになっています。そのほかにも仮想で自分が工場の運営者になって利益を追求する管理職向けのマネジメントゲームなどの社内勉強会を行ったり、毎日の朝礼で方針の読み合わせを行ったりしています。このようにコツコツと経営側の考えを発信していくことが大事だと思います。

――会社の考えていることを丁寧に伝えるコミュニケーションが大切ですね。

――会社の考えていることを丁寧に伝えるコミュニケーションが大切ですね。

同時に従業員の考えていることを理解するのも大切です。そのために上司と部下との間で毎月「5分面談」というのを義務づけています。忙しくても最低5分は話す時間を設けようということでそう名づけました。仕事上の相談からプライベートな話まで、どんな内容でもいいので各部門の上長が一人ひとりと面談します。実際には10分、20分になるパターンが多いのですが、本当に負担がない範囲でやろうということで5分と言っています。話された内容は上司がデジタルツールに記載しますので、経営層にも伝わります。そうすることで経営層も現場の悩みを把握しやすくなりました。1カ月後にも同じ悩みが出ているようなら「改善されていない」ということですから。問題解決のために正しいアプローチが図られたのかどうかもチェックできます。

もちろん、要望によっては会社として対応できないこともあるので、できないことは「今はできない」と上長からはっきり伝えてもらっています。「面談で話したことについて何のフィードバックもない」という状況になってしまうのは一番よくないので、応えられるにしろ、応えられないにしろ、一旦思っていることを吐き出してもらい、受け止めるようにしています。

――特に宿泊業は女性従業員も多いので配慮が必要かもしれませんね。

相談内容として最も多いのは職場の人間関係です。人間関係で悩まれている場合は大女将や女将が窓口になって相談しやすくし、パワハラとかセクハラについても、専用の相談フォームで本部に投げてもらう仕組みにしています。年に数回、そういう相談が来た場合には、総務のほうで動く形になっています。

デジタルツールは社長自らが使い、有効性を確認してから現場に落とし込む

――宿泊業の離職の原因として業務負荷の大きさも指摘されます。負荷を軽減するような取り組みもされているのでしょうか?

宿泊業では「朝の忙しい時間に働き、昼に長い休憩をとり、夜からまた働く」というシフト(中抜け勤務)が従業員の負荷を高める要因になっています。これを解消する方策の一つとしてマルチタスク化があります。コロナ禍で仕事が減っていた時期があったので、それを機に取り組むことにしました。マルチタスク化によって従業員は担当業務を柔軟に切り替えて働けるため、こうしたシフトを減らす上で有効です。

手始めにフロントと接客の仕事をどちらもできるようにしました。両方の業務スキルを身につけることができれば、個々人のキャリア的にも強みになるし、みんなでお互いをカバーしながら仕事できるようになります。正直導入当初は反対の声も多くて退職する人も出ましたが、今ではサービス部門のほとんどの従業員がフロントと接客の両方の業務ができるようになっており、以前は月に10~12日ほどあった中抜け勤務が半分以下にまで減りました。

――業務負荷の軽減にDXツールも活用されているそうですね。

BIツールの「Looker Studio」、グループウェアの「Lark」を主に活用しています。バックヤードの業務のように直接付加価値を産まない仕事というのは、宿泊施設の中でもけっこうあります。たとえば、会議の資料づくりなどもそう。以前は1日かけて作っていた資料も、今はデータが全て自動でLooker Studioに集まってくるので、そもそも「資料を作る」という作業がなくなっています。

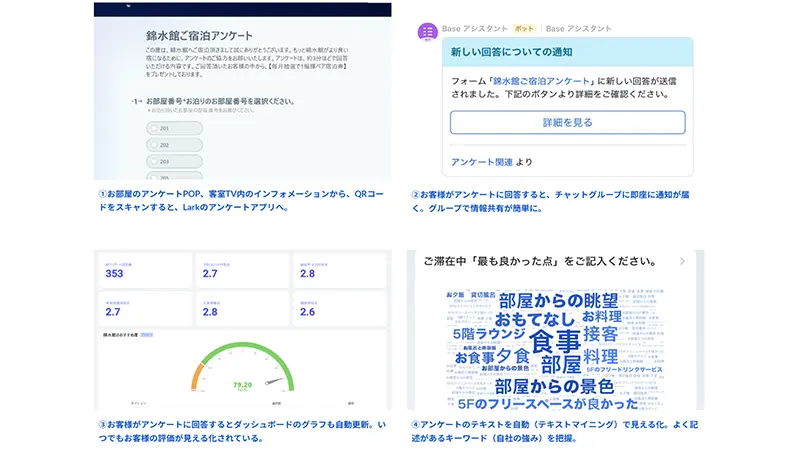

お客様アンケートも昔は紙でしたが、現在は二次元コードを読み取ってWEBフォームから回答していただいています。自動でLarkのダッシュボードに回答が集まってくるので、集計する作業がいらないのと、クレームなどをすぐに発見できるといった利点があります。

ハードについては部署ごとにタブレットを配備しており、スマートフォンは就業時間以外の使用をOKにして、朝の健康チェックとかもできるようにしています。ツールの導入でお客様の男女の割合、どの部屋を利用したかなどの傾向もわかるので、自社の強みや何が評価されているのかが把握でき、サービスの改善に役立てています。

――導入のきっかけや導入プロセスについてお聞かせください。

コロナ禍でお客様が6割ダウンとなり、毎月5000万円ペースでキャッシュアウトした時期もあったため、しっかりとデータを把握して動かないと意思決定ができないと思いました。スピードを上げるために、業績の見える化や社内の連絡ツールも統一して情報が早く伝えられるような形にしていきました。社長自身が使い方がわからなければ下にも降ろせないので、1年目は自分でやってみて、2年目からは幹部やマネジャー層に教えて、各現場にはその翌年浸透するようにしていきました。3年ペースで導入状況を見たり、改善策を考えたりしながら進めていった感じです。

――さまざまな改革を実現されていますが成果をどうふりかえられますか。

昨年の実績だと離職率は12%になっており、以前に比べれば大幅に改善しています。ただ、それでもまだ高いと思っているので、現在は10%以下を目指しています。

この一連の改革には外部コンサルタントの会社の方に関わっていただいています。中小企業にとっては全てを自社でやるのは難しいですから、伴走してくれるパートナーが欠かせないと思います。

経営理念の中に「私たち、お客様、地域社会の共存共栄」というのを掲げており、ホテル・旅館での宿泊をきっかけに宮島を知っていただき、宮島を好きになっていただき、「また来たい」と思っていただける連鎖を広げていくというのが私たちのミッションです。そのためにはまず働いている従業員が笑顔でないといけないので、従業員がやりがいを持って働けるような職場環境にしていくことが大事です。今後も世の中の変化に応じて働き方、職場環境を改善し、従業員の定着につながる取り組みをしていきたいと考えています。

聞き手:坂本貴志・岩出朋子

執筆:大越啓

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ