人材不足と長時間労働を“仕込み”から解決 食のサプライチェーンDXがもたらす現場改革――株式会社シコメルフードテック

株式会社シコメルフードテックは、小規模の飲食店事業者では今まで実現できなかった“セントラルキッチン”機能をプラットフォーム「シコメル」を提供することで可能にした。仕込み作業のアウトソーシングと、レシピ再現の精緻な実装により、現場の生産性向上と業務負荷の軽減を両立させている。2019年の創業以来、アプリの登録店舗数は1万2000店を超え、提携工場も200拠点以上へと拡大。人材不足、長時間労働、そして経営効率といった飲食業界が抱える構造的課題に対し、いかにアプローチしているのか。代表取締役社長・川本傑氏に話を聞いた。

株式会社シコメルフードテック

株式会社シコメルフードテック

代表取締役社長 川本傑氏

原点は、非効率な現場に潜むチャンス──飲食業界参入のきっかけと創業の背景

――川本さんが飲食業界に携わるようになったきっかけについて教えてください。

20年前、学生だった私と現・会長の西原が飲食店の買い出し代行からスタートし、輸入業や食品工場の立ち上げまで挑戦したのが原点です。当時の飲食業界は仕入れや発注が非常にアナログで非効率。そこに、FAXテンプレートや写真付き提案書を持ち込むことで業務改善に貢献し、着実に受注を得ていきました。「現場の課題は、情報を整理すれば必ず解決できる」。その実感が、今の事業の礎になっています。

――その後、再度2019年に創業された背景について、改めてお聞かせください。

大学卒業後に企業勤務を経て西原と再び合流し、シコメルフードテックを創業しました。「『おいしい!』をうみだす仕組みをつくる」を掲げ、飲食店のバックヤード業務を根本から再設計し、業界全体の課題解決を目指しています。

かつては、飲食店が手書きのレシピをそのまま食品工場に渡し、数カ月後に「やはり対応できない」と断られることもありました。そこで私たちが間に入り、飲食店のレシピを製造現場で再現できるよう“翻訳”し、情報の非対称性を解消する取り組みを始めました。業界のルールや基準を整え、マッチングの精度を高めることで、「お店の味」を忠実に再現できる――このプロセスこそが、シコメルの中核的な価値だと考えています。

“手作り信仰”が足かせに──業界課題の根深さと厳しさ

――「手作り至上主義」という文化が、日本の飲食業界に根深く残っていますが、その点についてどう捉えていますか。

日本は飲食店を始めやすい環境にあり、これまで多様な人が創意工夫を重ね、食文化を発展させてきました。その一方で、「全て手作りであるべき」といった信仰が根強く、現代の飲食店経営では大きな負担になっています。実際のところ、毎年何万軒もの飲食店が開業し、同じくらいの数が廃業に追い込まれる現状は、参入のしやすさと運営の難しさが共存している証とも言えます。

一方で、冷凍技術やコールドチェーンの進化により、工場で製造された食品でも高品質な味わいを提供できる時代が到来しています。「冷凍=手作りに劣る」というイメージは、もはや過去のもの。物流は単なる輸送手段にとどまらず、レシピという“言語”を翻訳し、再現性の高い味を届けられるまでに高度化しています。

「仕込み」の再設計が、小規模店舗の人手不足を救う

――小規模飲食店にとって、シコメル導入の効果はどのような点にあるのでしょうか。

定量的な分析はこれからですが、すでに多くの手応えを感じています。ある店舗では、導入後に人件費が20%削減されたという声もありますし、「仕込みがないだけで働きやすくなり、スタッフの継続率も上がりそう」といった感想もいただいています。

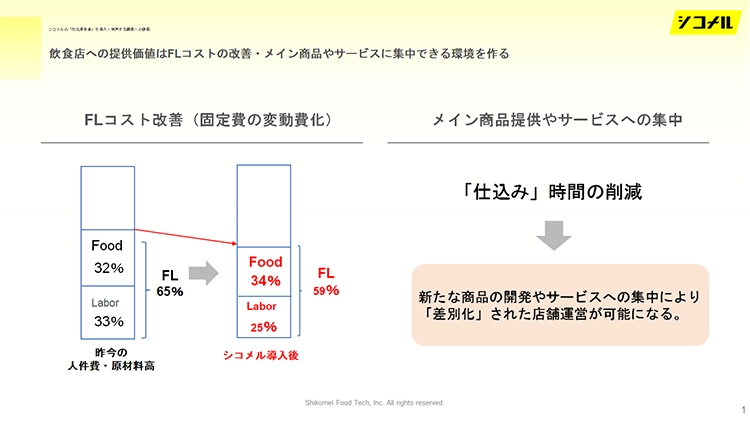

今、FLコスト(Food<原材料>+Labor<人件費>)の目安は60%以下が理想とされますが、最近では「Food 32%+Labor 33%=合計65%」というように、コストが嵩みがちです。そんななか、ある店舗ではシコメル導入により「Food 34%+Labor 25%=合計59%」まで改善した事例もありました。

たとえばラーメン店では、チャーシューやスープの仕込みに多大な労力がかかります。こうした工程を外部化できれば、店舗オペレーションに与えるインパクトは非常に大きいです。ただ、居酒屋やレストランのようにメニュー数が多い業態では、一度に全てを委託するのは難しく、まずは3品程度から始めて、最終的に15品程度まで広げていくのが現実的だと思っています。

――現場オペレーションの面でも効果が出ているのですね。

飲食店ではランチとディナーの間のアイドルタイムに仕込みができないと、ディナーのピーク時に大きな負荷がかかる。それが、仕込みを外に出すだけで大きく改善されます。たとえば串打ちのために10時出勤だったのが12時出勤で済むようになれば、スタッフの負担もかなり軽減され、働きやすい労働環境の提供にもつながります。

――この仕組みは、スケールの観点でも優れていますか。

これまで個店では諦めざるを得なかった“仕込みの外注化”が、今はスモールスタートで現実的になってきました。グローバル食料品市場は約2000兆円、国内の加工食品市場は約30兆円。その中で私たちがターゲットとするのは8兆円規模の領域です。ミシュラン級や家庭兼店舗のようなケースは想定外ですが、客単価4000〜1万円で、労働基準を守りながら運営したいお店にはとてもフィットすると思います。

また発注先となる生産工場にもメリットがあります。たとえば、コロナ禍で一時停止していた機内食工場に、業務用惣菜の製造ラインを提案したところ、見事に再稼働したという事例もあります。大阪の家族経営の工場に対しては「惣菜に特化しましょう」と提案し、SKU(ストックキーピングユニット)数を絞ることで生産性が一気に向上しました。飲食店からの多様な仕込み依頼を、各工場の得意分野(例:肉系惣菜専門、うなぎ専門など)に集約することで、工場側の「選択と集中」を促進し、生産性を向上させています。これにより、工場側は「作ること」に専念でき、無駄な作業や調整が減ります。

変わりゆく飲食の未来に、“続けられる”選択肢を──仕込みが支える新しい価値提供

――今後、地方への展開も進めていくお考えですか。

すでに、都心部で製造された仕込み済み商品を、ニセコなどの観光地にある小規模店舗へ横展開し活用する動きも出てきています。レシピを提供した飲食店には売上の一部がレベニューシェアとして還元されますし、ローカルからミドルチェーン規模までは、共通食材のシェアリングで効率化を図りながら、個人経営などの小規模店舗の“好きと経営の両立”をサポートしたいと考えています。

たとえば、看板メニューであるパスタ3品は自分たちで開発し、その他のサイドメニューは私たちが提供するラインナップ商品から選んでいただく。このように、人手不足や仕込み労働の負荷を軽減することで、無理なくこだわりを貫けるような使い方を提案していきたいですね。

――最後に、今後の飲食業界の変化と、その対応について教えてください。

まず、価格設定の見直しは不可欠です。原材料費や人件費が高騰するなかでは適正な価格でなければ、現場に負担が集中し、人材の定着やサービス品質の維持も難しくなります。

また、ハワイ料理やヴィーガン、ハラル対応店など業態の細分化が進み、マルチブランド化も加速するとみています。こうした変化に対応するには、工場のシェアリングなどの効率的な仕組みが欠かせません。私たちは、そうした構造変化を支える仕組みを提供し続けたいと考えています。

聞き手:坂本貴志・岩出朋子

執筆:村上綾子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ