変わる「家族」と「働き方」の選択。この10年に起きたこととは

この10年に、「家族」と「働き方」の選択はどう変化し、どう変化しなかったのだろうか。今回は、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」の10年間のデータより、この期間に顕著に見られる「家族」と「働き方」の選択について特筆すべき5つの状況を紹介する(図表1)。

なお以下の分析は家族と仕事の役割が衝突しやすい30~59歳に絞って行っており、この範囲の変化であることに留意が必要である。データは全てウェイトバック集計を行い、総務省「労働力調査」の人口構成を反映するよう修正を行っている。

図表1 「家族」と「働き方」の選択をめぐる5つの状況

- 変わる夫婦の働き方。「正社員と専業主婦(主夫)」の減少傾向

- 有配偶者の平均子ども数は緩やかな低下基調

- 増える単身正社員。雇用安定下の単身化が進む

- 「雇用」が主に家族の生活を支える構造は継続

- 「家族・親族意外と暮らす」選択の広がりは限定的

変わる夫婦の働き方。「正社員と専業主婦(主夫)」の減少傾向

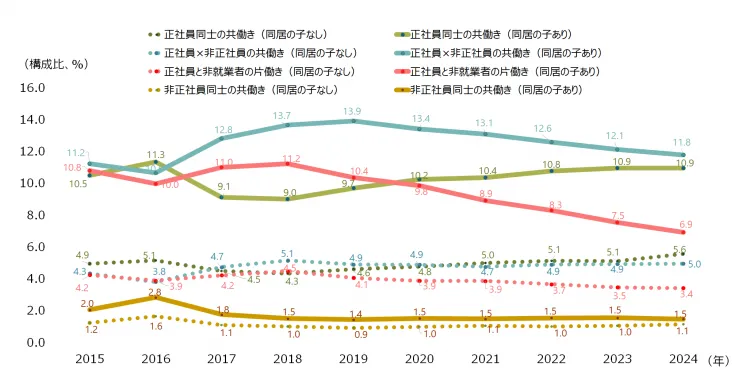

第一の状況は、この10年間で夫婦の働き方が大きく変化している点である。図表2は、30~59歳人口のうち有配偶者(配偶者がいる人。事実婚を含む)が占める割合を、本人と配偶者の働き方、および同居する子の有無別に示したものである。

取り上げた働き方の類型は「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者による片働き」「非正社員同士の共働き」である。図中の実線は同居の子がいる場合、点線は同居の子がいない場合を表している。

図表2 夫婦の働き方別・有配偶者の割合の推移(30~59歳人口に占める割合)

(注)配偶者のいる人について、本人と配偶者の働き方および同居の子の有無別に類型化し、該当する人の割合(30~59歳人口における構成比、%)を示したもの。なお、「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」については順不同としている。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

一見して明らかなのは、30~59歳の有配偶者においては同居の子ありの割合が高く、その中で夫婦の働き方が変化している点である。たとえば「正社員と非正社員の共働き(同居の子あり)」は、2017~2019年頃までは上昇傾向にあったが、その後は緩やかな低下に転じている。

これに対し「正社員同士の共働き(同居の子あり)」は、2017~2018年頃に一時的に低下したものの、2019年以降は上昇傾向が続き、2024年には「正社員と非正社員の共働き(同居の子あり)」に近い水準となっている。

一方で、「正社員と非就業者の片働き(同居の子あり)」、すなわち正社員と専業主婦(主夫)の組み合わせは、2019年以降低下が続いており、その割合は2018年の11.2%から2024年には6.9%にまで下がっている。

また、変化の幅は小さいものの、同居の子なしの有配偶者でも「正社員同士の共働き」の割合が上昇し、「正社員と非就業者の片働き」の割合が低下している。総じて、この10年間では2018年頃まで「正社員と非正社員の共働き」が増加していたのに対し、2019年以降は「正社員同士の共働き」の増加と「正社員と非就業者の片働き」の減少が進んできたといえる。

有配偶者の平均子ども数は緩やかな低下基調

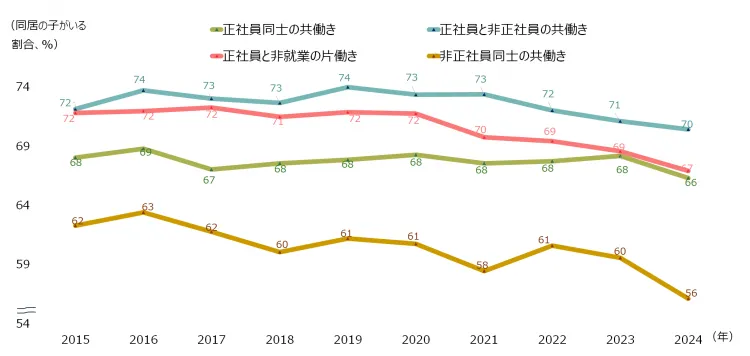

2つ目の状況は、有配偶者のうち同居の子がいる人の割合や、有配偶者の平均子ども数が、一部の働き方を中心に減少傾向を示していることである。図表3は、有配偶者のうち同居の子がいる人の割合を、本人と配偶者の働き方別に示したものである。

これによると、30~59歳の人口のうち同居の子がいる人の割合は、「正社員と非就業者の片働き」で2015年の72%から2024年の67%まで低下しているほか、「非正社員同士の共働き」でも同じ期間に62%から56%へ低下している。

また「正社員と非正社員の共働き」では一貫して他の類型より、同居の子がいる割合が高いものの、その比率は2019年の74%から2024年の70%まで緩やかに低下している。こうしたなか「正社員同士の共働き」の同割合は、この10年間ではおおむね横ばいで推移しており、2024年には「正社員と非就業者の片働き」と近い水準となっている。

図表3 30~59歳の有配偶者のうち、同居の子がいる割合(本人・配偶者の働き方別)

(注)30~59歳の有配偶者について、夫婦の働き方の類型別に同居の子がいる割合を示したもの。同居の子がいる人・いない人計の数値を示している。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

ただしこの割合は、あくまで「同居の子がいない」人の割合であり、子どもが成長して家を出た人や、単身赴任で子どもと一緒に暮らしていない人が含まれる。そこで図表4では有配偶者の実際の子ども数を、本人と配偶者の働き方別に示した。

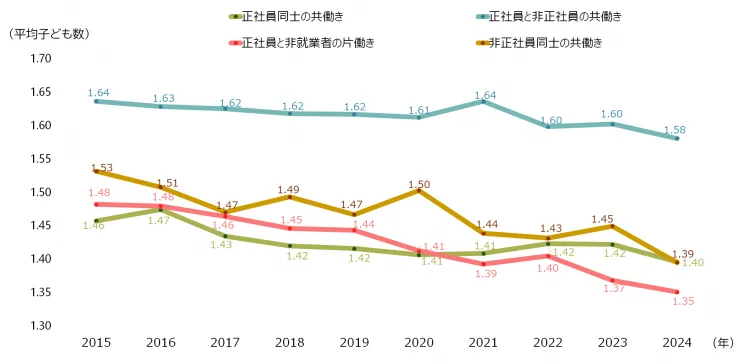

図表4 本人と配偶者の働き方の組み合わせ別、平均子ども数

(注)30~59歳の有配偶者について、夫婦の働き方の類型別に平均子ども数(同居の有無を問わない)を示したもの。同居の子がいる人・いない人計の数値を示している。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

これを見ると、平均子ども数は「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」「非正社員同士の共働き」のそれぞれで減少傾向にあるが、特に「正社員と非就業者の片働き」と「非正社員同士の共働き」でその傾向が鮮明である。

「正社員と非正社員の共働き」の平均子ども数は一貫して、4つの働き方の中でもっとも高い水準を維持しているものの、平均子ども数は緩やかな低下傾向にある。「正社員同士の共働き」の平均子ども数は他の働き方と比べて安定的に推移してきたことにより、2024年の時点では「正社員と非就業者の片働き」を上回っている。

増える単身正社員。雇用安定下の単身化が進む

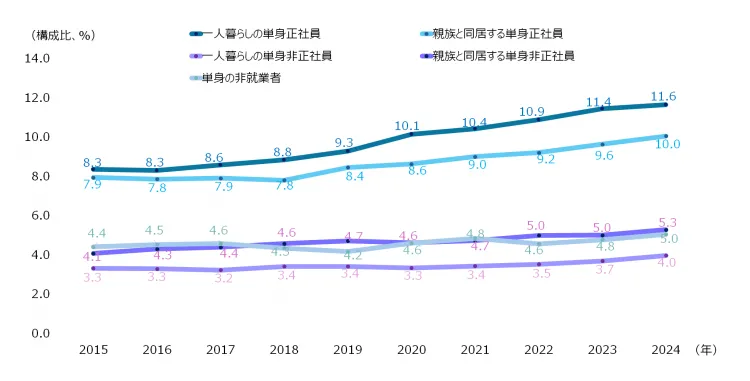

3つ目の状況は、単身正社員(以下、事実婚を含み配偶者を持たない場合に「単身」と表記する)の増加である。図表5は、30~59歳人口のうち「一人暮らしの単身正社員」「親族と同居する単身正社員」「一人暮らしの単身非正社員」「親族と同居する単身非正社員」「単身の非就業者」に該当する人の割合の推移を示している。ここには同居の子がいる単身者は含まれていない。

注目すべきは単身正社員の増加であり、30~59歳人口に占める「一人暮らしの単身正社員」の割合は2015年の8.3%から2024年には11.6%に上昇した。「親族と同居する単身正社員」も7.9%から10.0%へと上昇しており、両者を合計すると単身正社員は30~59歳人口の約2割を占めている。

日本の未婚化の背景として、「男性が家族を養う」意識が残る下で、賃金や雇用が不安定な男性の未婚率が高くなる問題が指摘されてきた。今なお、男性で雇用が不安定だったり収入が低い場合に有配偶率が低くなる傾向が残る半面、この10年間では、より安定した雇用や収入を確保しつつ単身を選択する人の増加が目立つ状況となっている。

図表5 単身者の構成比の推移(本人の働き方・親族との同居状況別)

(注)配偶者を持たない単身者について、働き方(正社員、非正社員、非就業者)および同居の子の有無別に類型化し、該当する人の割合(30~59歳人口における構成比、%)を示したもの。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

「雇用」が主に家族の生活を支える構造は継続

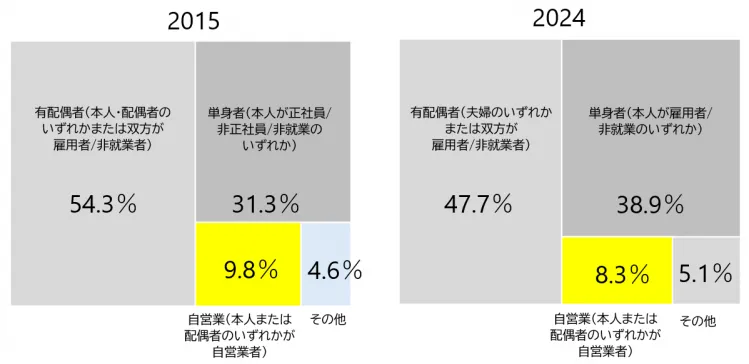

4つ目は、フリーランスなど雇用されない働き方が注目される一方で、家族の生計が主に雇用労働によって支えられる傾向は変わっていない点である。図表5は2015年と2024年における、家族と働き方の大きな類型ごとの構成比を比較したものである。

このうち自営業(単身世帯の場合は本人が自営業、有配偶者世帯では本人・配偶者の両方またはいずれかが自営業)に属する人の割合を見ると、30~59歳人口に占める割合は2015年の9.8%から2024年には8.3%に低下している。

図表6 家族と働き方の類型別構成比(30~59歳、2015年と2024年の比較)

(注)30~59歳の人口について、配偶者の有無や働き方の別に大きく4つの類型に分け、該当する人の割合(%)を示したもの。その他には配偶者・子・親族以外と同居する人が含まれる。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」。各年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

「家族・親族以外と暮らす」選択の広がりは限定的

最後に、「配偶者や子、親族以外」と暮らすという選択肢も、この10年という期間ではあまり広がっていないことを指摘したい。既に述べたように、この10年間で単身者が増えており、一人暮らしの人の割合も高まっている。一般に、複数人で生活を共にする場合、住宅内の設備──冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、あるいはトイレや浴室といった生活インフラ──を共有することにより、一人あたりの設備コストは相対的に低く抑えられるが、一人暮らしではこれらを全て個人で負担するため、一人あたりの生活コストが高くつく傾向にある。これに加え、近年の物価や住宅賃料の上昇は、単身者が家族や親族以外と同居して生活費を節約するメリットを拡大させていると考えられる。実際に、シェアハウス市場は拡大する傾向にあるという報道もある。

しかし、前掲の図表5の通り、配偶者・子・親族以外と同居する人の割合は、2015年の4.6%から2024年の5.1%という緩やかな変化に止まった。単身で暮らす選択が増えるなかでも「配偶者や子、親族以外」と暮らす人が増えていないことからは、生活を共にする上で「配偶者や子、親族」が特別であり続けていることを示しているようにも見える。いずれにしても、つながりの確保や生活コストの低減の観点から家族や親族以外と暮らすという選択は、この10年間ではまだ例外的な状態を脱したとはいえなさそうである。

「家族」と「働き方」の変化の背景をさぐる

今回のコラムでは、全国就業実態パネル調査のデータを用いて、この10年間の家族と働き方に関わる5つの状況を紹介した。次回以降では、ここまで見てきた変化の詳細や背景をより深く考察することで、今、私たちの目の前にある家族と働き方の選択のより詳細な姿に迫っていくこととしたい。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ