テクノロジーへの好奇心が原動力 BIMや常設モニターによる遠隔監視、ドローンを活用した測量などで省力化を推進――株式会社橋本組

人手不足が深刻化する今、建設現場でも新たな採用戦略や業務効率化が求められている。静岡県に本社を構える総合建設会社「橋本組」は、ドローンやBIMの積極的な導入により、従来1週間を要していた作業を1日で完了させるなど、省力化の最前線を走っている。さらに独自の「超働き方改革プロジェクト」の始動や、新卒採用におけるOB・OGネットワークの活用など、多角的な人事・労務施策にも取り組む。今回は、それらの施策について代表取締役の橋本真典氏に話を聞いた。

株式会社 橋本組

株式会社 橋本組代表取締役 橋本真典氏

BIMを実務ベースで本格活用 施工管理・メンテを効率化

――人手に依存しない経営を実現するためのDXを活用した省力化について、現在取り組まれている内容をお聞かせください。

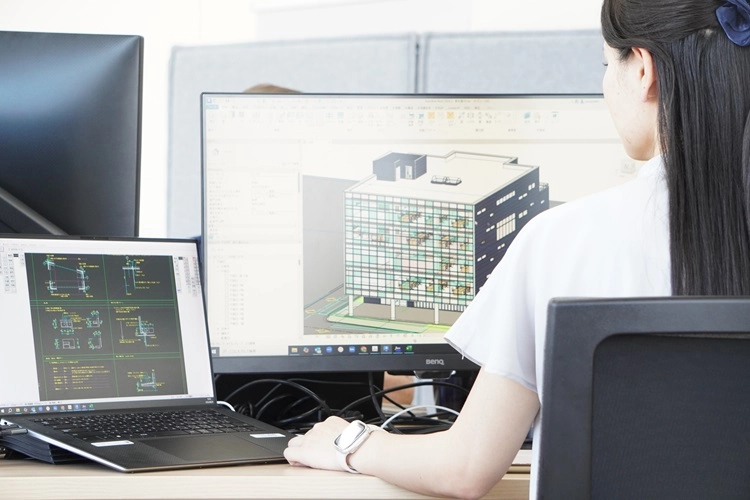

弊社では他社に先駆けて早くから全社的に設計・施工両面でBIM(ビム)を取り入れています。BIMは「Building Information Modeling」といってコンピュータ上で建物の3Dモデルを作成し、建築物に関する情報をデジタル化・一元管理する手法で、イギリスでは2016年から公共調達部門で原則適用されています。日本でも早くから国土交通省が検討を始めましたが、一部導入され始めたのが2023年度です。民間である私どもとしては、建築事業の管理やメンテナンスが非常に楽になることがわかっていましたし、BIMが国際的に普及する大きなトレンドが起こる中、このタイミングで乗り遅れたら日本がガラパゴス状態になってしまうという危機感から、約10年前に「すぐ取り入れよう」と動きました。「図面からモノを作るのではなく、仮想空間に建造物そのものを作ってしまう発想がすごい」という私の純粋な好奇心もありました。当時、日本には代理店もまだ少なく、自分で代理店探しから始めたので導入にはやや苦労しました。

当時、世界初のBIMソフトとしてハンガリーで開発された「Archicad(アーキキャド)」とアメリカの「Revit(レヴィット)」がありました。10年前にわが社で最初に取り入れたのは日本の福井コンピュータアーキテクトが開発した「ARCHITREND(アーキトレンド)」です。その後、より国際標準に沿った環境を目指し5年前に「Revit」に移行しました。

BIM導入のスピードとして業界トップとまではいきませんが、一部の人だけが活用するのではなく、全社的にプロジェクトとして取り入れ、標準化を目指している点ではかなり早かったのではないかと思っています。

BIMが最も優れているのは、施工もそうですがメンテナンスを効率化できることです。竣工後に何か不具合が生じたとき、今までは2次元の図面を引っ張り出してあれこれ検討していたのが、BIMでモデリングしておけば不具合を素早く特定できます。発注者側にも利点が多い手法なので、建設業者だけでなく発注者も人手が少なくなる中、省力化のためにもBIMをはじめとするDXの活用は喫緊の課題だと考えています。

技術者の人数が受注量を左右する建設業界

――人手不足については、どのような課題を持たれていますか?

課題と捉えていることは数多くあり、「超働き方改革プロジェクト」の立ち上げなど、ありとあらゆることをやっています。建設業界はビジネスモデルとして、技術者の数しか仕事を受注できない現実があります。請負金額が一定額以上の場合、現場ごとに国家資格を持つ技術者が専任で常駐することが建設業法で義務付けられており、違反すると大きなペナルティーが科せられます。たとえば土木なら1級土木施工管理技士や技術士、建築なら1級建築施工管理技士、1級建築士といった国家資格ですね。すなわち10人の国家資格を持つ技術者がいなければ、仕事を10個受注できないといった、大きな制約があります。さらには現場で実際に手を動かす技術レベルを持つ職人さんの数も年々減り続けていて、業界全体の大きな問題となっています。

建設業法の改正で少しずつ制度の見直しも行われ、人手不足を技術的に補う動きも大きく進んでいますが、全てが解決するわけではありません。従来は資格という形で参入障壁を設け、品質や安全性の低い事業者が参入できないように業界を守ってきたわけですが、人手が減っている現状において、これまでと同じ制度では人材確保がより厳しくなっていくと感じています。

――技術的に人手不足を解消するために、BIM以外にはどのような技術を活用されていますか?

最近では大阪・関西万博のハンガリーパビリオンの建設工事を担当させていただきました。その際、事故防止のため現場に常設モニターを設置し、遠隔監視を実施しました。単に映像を映すだけでなく、AIを搭載したアプリを活用し、異常を検知すると警報音が鳴る仕組みをも導入しています。

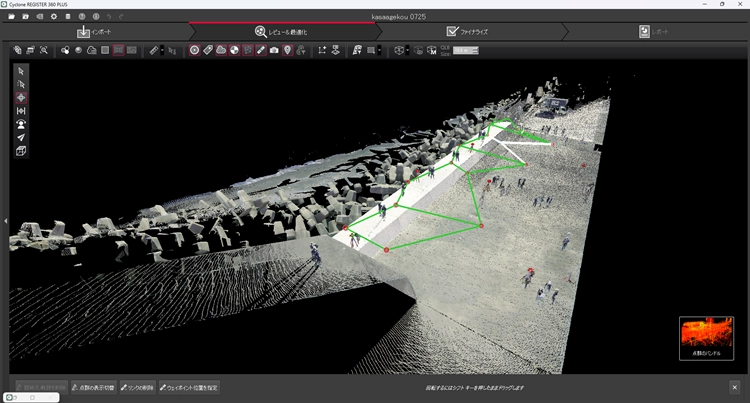

ドローンを用いた測量では大幅な省力化を実現しました。従来は1週間を要していた河床の測量作業が、わずか1日で完了するようになったのです。

さらに掘削作業においても、以前は「丁張り(ちょうはり)」と呼ばれる、建物や構造物の配置・高さを示す仮設構造物を設置し、それを目印にオペレーターが作業を行っていました。しかし現在ではICT機器の導入により、この丁張り設置作業そのものが不要になっています。作業工程が減ることで時間的な余裕が生まれ、建設業界は省力化の面で大きく前進していると感じています。

――どのような経緯でドローンやICT機械を導入されたのでしょうか。

我々のような公共事業を受注する機関には、国土交通省主導で工事点数がつけられる評価制度が敷かれています。評価項目の一つに「創意工夫」があり、加点要素としてICT施工による省力化があるので、「ドローンを活用すると点数がとれるぞ」というような形で業界内で一斉に広まりました。現在は発注者の設計書にもあらかじめドローンが組み込まれていたりして、ある意味でドローンは当たり前というような状況が到来しています。総合評価方式で高い点数がとれないと次の受注につながらないので、現場ではICT化に必死で取り組んでいます。逆に建設業者のテクノロジー活用が進み過ぎて、先ほどのBIMなどもそうですが、発注者が後追いになっているような分野も出てきています。

好奇心から始まった「コンピュータ化」の取り組み

――建設業界では技術的にかなり高度化が進んでいるのですね。情報をいち早くキャッチアップするのは容易ではないと思いますが、橋本さんのようにテクノロジーに対する好奇心を持つことが大事なのでしょうか?

好奇心は非常に大きいと思います。私は高校生の頃から自分でプログラムを組むほどのコンピュータ好きで、前職でも長くコンピュータを扱ってきました。1992年に経営継承のため静岡県に戻った当時はDXどころかIT化という言葉もなく、コンピュータ化と言う時代でした。表計算ソフトもExcelよりLotus 1-2-3(ロータス ワン・ツー・スリー)が主流でしたが、丁張りのデータを「野帳(やちょう)」と呼ばれている建設用の手帳に、電卓を叩きながら1時間かけて書き写す作業をLotus 1-2-3を使って5秒で終わらせて見せると、技術者からも「なんだそれは」「やりたい」と、周囲にもコンピュータへの好奇心が広がっていきました。

社内でさらに劇的にコンピュータ化が進んだのは平成10年です。アップルで開発されたiMacを社員全員に配布し、オフィス全体がきれいで洗練された空間になったときに、多くの社員が「コンピュータっていいな」と思ってくれたと受け止めています。

1992年に経営継承者のポジションに入り、その後現場監督を7〜8年務める中で「あれもコンピュータ化できる、これもコンピュータ化できる」と、さまざまなデジタル化を推進しました。コンピュータの本質は、どれだけ仕事を楽にできるかというところです。私のものぐさで怠け者的な体質がすごくよかったんじゃないかなというふうに思っています。また、マニアックな狭い世界に閉じこもってしまうとなかなか普及させることは難しいですが、「こんなに便利だよ」「こんなに楽できるよ」とアプローチすれば、みんな興味を持ってくれます。最近は私と同じような発想をする社員が増えて、ものごとが2つあって「こっちは儲かる」「こっちは面白い」の場合、面白いほうをとる、そんな文化が根付いてきていますね。

「超働き方改革プロジェクト」で残業時間を大幅に縮減

――「超働き方改革プロジェクト」立ち上げの経緯や内容をお聞かせください。

きっかけはいわゆる2024年問題です。働き方改革関連法が施行される中、建設業界には5年間の猶予が与えられていましたが、2024年4月に猶予期間が解除されました。一昔前なら時間外労働の上限規制など、建設業界で現実的に対応できるわけがないという空気が流れていましたが、今回ばかりは法違反による懲役・罰金もあり、国が本気だと。これは対応するしかないと覚悟を決めて4年前に社内で「超働き方改革プロジェクト」を立ち上げ、本格的に稼働し始めたのは1年半前です。まずは業務全体の投下時間分析を行いました。モデル現場を使い、どの業務に何時間費やしているかの定量データを全てシートにまとめます。コンサルタントさんが行うような事細かな分析だと書くこと自体が仕事になってしまうので、項目数は少なくし記入しやすいように工夫しました。分析の結果わかったのは、全ての投下時間のうち「工事が始まる前」「工事が終わる直前」この2つの期間が山になっていることでした。そこで技術支援部門を開設し、工事の立ち上げと完成直前に支援部隊を集中投入する体制を整えました。これまでは工事の担当者だけが負担を強いられていましたが、新体制で平準化されたことにより担当者の残業時間が月50〜60時間から20〜30時間で済むようになったという、劇的な効果が生まれました。

プロジェクトメンバーの選抜にあたっては、各部門で一番忙しい人間を6人集めました。最も多忙な人間が、最も真剣に業務の効率化を考えてくれますから。全員大活躍してくれました。

――プロジェクト単位で組むと新しい取り組みも進みやすいのですね。建設業界では労働時間の縮減にあたって発注者の協力も欠かせないと思いますが、どのように調整されたのでしょうか?

この点は発注者も変わってきていて、私が現場監督をしていた頃は「3月50日」と言うほど年度末に工期を迎える工事に発注が偏っていましたが、今は発注時期の平準化が進み、1年間で極端に忙しい時期も暇な時期もなくなってきています。さらに、かつて弊社は公共事業が受注の100%を占めていましたが、現在は民間からの発注が大きく上回っており、年度末に工事の完成が集中するといった傾向はいっそう少なくなっています。

民間工事というと「1日でも早く完成させてオープンし、売り上げにつなげたい」という理由から、とにかく急かされるイメージがあります。しかし実際には、弊社も協力会社も土日はきちんと休むため、完全週休2日を前提に工期を設定しています。工期を縮める場合は割増料金がかかりますよという形で提示し、ご理解いただいています。近年は、経済原則に沿った受注・発注ができるような市場環境が整ってきており、そこは時代にうまく乗れているのかなと思います。

新卒採用にOB・OGネットワークを活用

――採用に関してはいかがでしょうか。新卒は例年どのくらいの人数を採用されていますか?

毎年約20人をコンスタントに採用できています。中途採用は本当にご縁なので、これは年によって大きなばらつきがあります。以前は中途採用がほぼ100%で、スキルを持った技術者をいかに採用するかに注力していたのですが、今は転職市場に技術者はほぼいません。人材育成を内製化するしかない、ということで新卒採用に大きくシフトしました。冒頭で申し上げた通り、基本的に1つの現場に1人国家資格を持つ技術者が必要なので、いかに国家資格を得るに足るスキルを持たせることができるか。そうした教育研修体制を整えているところです。

――新卒採用に対し、毎年それだけの人数応募が集まるのはなぜでしょうか。工夫されていることは?

一つはOB・OGのネットワークの活用です。弊社社員の大きな人材輩出元として、地元の工業高校が2校あります。現在は建設系の学科から8割程度は大学や専門学校に進学されるので、残りの2割のパイを地元企業で奪い合います。そこでいかに自分たちの会社に目を向けてもらえるか。弊社では、OB・OGの笑顔の顔写真を掲載したポスターを毎年更新し、高校の就職課の先生に廊下に掲示してもらえるよう依頼するなど、地道な努力をしています。現場見学やインターンシップに応募してくれた生徒がいると、最初にその子の学校の先輩がいる現場に配置し、OB・OGと話せる環境を作る。そうした細やかな対応も行っています。インターンシップで現場や設計などいろいろな部門を回る中で、必ずどこかのタイミングでOB・OGから「うちの会社来いよ」と誘ってくれているようです。これは会社からの指示ではなく、うちの会社いいよ、と言ってもらえるだけの環境づくりをしている結果だと自負しています。人間は正直ですから、環境に不満があれば「やめたほうがいいよ」と言うでしょう。

――従業員の方が、満足して働かれているのは働き方によるところが大きいのですか?

本当に満足できているかは未知数ですが、色々な取り組みをしていることは確かです。一つは抜本的な人事制度の変革です。年功賃金をやめ、年齢・国籍・性別に一切関係なく、同一労働同一賃金に切り替えました。今は初任給上昇の動きが進んでいますが、現状の報酬体系で新入社員の給与だけ上げると、給料逆転現象が起きてしまいますので、そうならないように賃金カーブを考えながら、31歳までは付加手当をつけることによって若年層の給与水準を底上げしました。あとは弊社は決算ボーナスに力を入れていて、橋本グループを構成している企業の営業利益を合算し、そのうちの25%を社員に還元しています。若い従業員も利益連動型給与の恩恵をあずかる部分が結構あり、そういったことが口コミで広がると、リファラル採用的に、「御社を受けてもよろしいでしょうか」とお申し出いただくような、好循環が働いているところもあるのかなと思っています。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ