入社の決め手は社員満足の高い企業風土。明確・透明な人事制度や利益還元の方針が風土を形成する――株式会社加藤組

施工管理技術者から専門工まで人材不足が深刻化する建設業界。そのなかにあって新潟県村上市を拠点とする地方ゼネコン・加藤組は、やや例外的な存在である。採用活動を本格化したこの10年で、県外の大卒者も獲得するなど十分な成果を上げているからだ。通常の採用活動にもかかわらず順調な理由を「好感の持てる企業風土が訴求した」と分析する社長の加藤善典氏に、企業風土をもたらす社員満足を高める取り組みや人事評価の仕組みなどを聞いた。

株式会社加藤組

株式会社加藤組

代表取締役社長 加藤 善典氏

作業員も直接雇用する地域屈指の老舗ゼネコン。社員数は10年で3割増

――まず貴社の事業内容を教えてください。

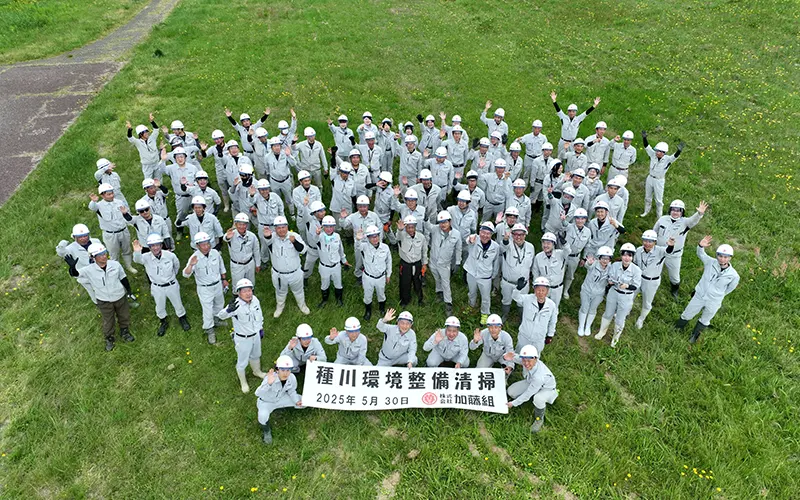

当社は大正13年(1924年)に創業し、現在では土木から建築まで幅広い工事を手掛ける総合建設会社です。主力は市や県の公共工事を中心とする土木事業ですが、建築ではビルや学校、工場などの施設のほか、個人向けの住宅も造っています。そのほか建物の解体工事や、工事で出る木の廃材などの木質系廃棄物をチップにして再生資源化する事業にも取り組んでいます。立ち位置としてはゼネコンですが、施工管理技術者だけでなく現場の作業員も正社員として雇用しているのが特色かもしれません。土木・建築では重機のオペレーター、住宅では大工などの専門工、また解体工などもそれぞれ複数雇い、社内では「直営班」と呼んでいます。社員数は現在102名で、この10年で26名増えました。

――率にして34%、3割強も増加しています。意図的に採用を強化されたのですか。

おっしゃる通りです。2014年に私が社長になるまでは、それほど採用活動に力を入れてはいませんでした。高卒者がメインでそれも定期採用ではなく、近くの高校を訪問してその年に求める条件に合う人材がいれば採用する、といった感じです。特に東日本大震災前は、建設業の仕事がどんどん減っていった冬の時代です。建設業の就職を希望する若者がいても、親御さんが「将来性がない」と反対したりして、どこも採用に苦戦していたと思います。ところが震災以降、道路や橋といったインフラの復旧・復興需要が急増しました。国も復興計画を進めるなかで建設業の担い手不足に危機感を抱き、週休2日制にしましょうとか、賃金を上げましょうとか、労働環境の改善を後押しするようになりました。こうした外部環境の変化を背景に、どの建設会社もこの頃から前向きに採用活動に取り組むようになったと思います。地域の自治体も地元に人を残すという観点から協力し、高校生を対象にした合同就職説明会もこの時期から始まりました。今では地元のハローワークと高校が連携し、定期的に開催しています。

――貴社もそのタイミングで採用活動に本腰を入れられた。

建設業はやはり「人ありき」の仕事です。完全に機械化・自動化するのは不可能ですし、1級土木施工管理技士などの有資格者がいないと受注できない案件も多々ありますので、人の採用に関してはしっかりやっていこうと決意しました。なかでも新卒採用は大卒者も意識して、求人広告や説明会などコストもかなりかけました。その結果、毎年ではありませんが大卒者も採れています。特にコロナ禍以降はWeb説明会やオンライン面接が定着し、全国の学生と接点が持てるようになったため、県外からも採用しています。Web上で採用活動ができるようになったことは、私たち地方の中小企業にとっては追い風かもしれません。

――高卒者の採用状況はいかがですか。

求人を明確に打ち出してからはすこぶる好調で、毎年、採用予定数を満たしています。地元採用が多いので、採用活動としては引き続き採用実績のある高校の先生方とのコミュニケーションを深めるほか、地域の合同就職説明会に出展するなどして接点を増やしていますが、結構、効果があるのが「人の縁」です。当社が求人募集をしていると知って、当社のOBだったり、私の知り合いの経営者といった方々が自主的に働きかけてくれるのです。「加藤組はいいぞ」と勧められた人達が興味を持って応募してくる。いわゆる“リファラル採用”のような自然な流れで人が集まることもあります。

営業利益の3分の1は社員に還元。ギャップゼロを意識し「会社哲学」を伝える

――採用活動を本格化したら人が採れた、ということですが、どこも貴社のように順調に行くとは限りません。成功の理由をどうお考えですか。

実は採用よりも定着、つまり「辞めないこと」を最も重視しています。そのために入社前後のギャップをできる限りなくしたいと考えました。そこで当社の強みは何だろうと、全社員を対象にワークショップを行ったところ、「チームワークがよい」「何でも話せる人間関係がある」「技術力が高い」といった評価が多く挙がりました。求職者に最も響くのは詰まるところ、このような企業風土が醸し出す「雰囲気」です。最近、県外から入社した大卒の女性社員も、社員達との座談会を通して「直感でいい会社だなと思った」と入社動機を語っていました。ありのままを伝える、そしてそれが偽りではなかった、ということが採用と定着につながるポイントだと思います。小手先の採用手法だけを充実させても長期的に見れば人員確保はできません。実際、今年間で退職する人の数は1人か2人くらいです。

――「良好な人間関係」を築くのはなかなか難しいと思います。背景は何でしょうか。

当社は長い歴史の中で倒産の危機に直面したこともあり、そのときの反省をきっかけに残ってくれた人を大事にしよう、皆で稼いで豊かになろう、といった文化が受け継がれています。たとえば「営業利益の3分の1は社員に配分する」と決めていて、従業員に配分する報酬を業績に応じてルール化しています。ボーナスは地域の相場より高く、社員旅行なども会社が費用を全額負担しています。

2年ほど前から、人事評価やそれに紐付く給与体系もルールを明確化し、かつオープンにしました。ベースとなっているのは、昨年(2024年)の創業100周年を機に策定した「加藤組フィロソフィ」です。これは100年続くなかで培われた「目的や目標を明確にする」「常に改良改善する」といった心得を、次の100年に活かそうと32の項目にまとめたものです。そのうちの1項目について、策定メンバーの私やほかの役員が持ち回りで感想を書き加えて、毎日、全社員のSNSに送って共有しています。これ自体に即効性を期待しているわけではなく、続けていくうちに効果が出るものとして実践しています。

――フィロソフィをベースにどのように運用されているのですか。

人事評価では「成長支援制度」と名付けた評価システムを導入しました。役職のない一般社員の場合、まず本人がフィロソフィの項目に基づいて自己評価を行い、同時に本人に最も近い上司(リーダー)が評価した内容と突き合わせる面談の場を定期的に設けています。その結果を上の課長なり部長なりが議論し、最終的に私や役員が決定するフローです。導入以前は、たとえば土木部の部長が50人に及ぶ部下をすべて評価しており、結果をフィードバックすることもありませんでした。それでは納得感もないし、コミュニケーションの機会もない。中間層たるリーダーの評価と面談の機会を導入したのが大きな変更で、これにはよいリーダーを育てる意図もあります。

――人事評価に合わせ給与体系も作り直したのですね。

1つは若手が昇給する仕組みを手厚くしました。新卒社員は一番下の等級からスタートしますし、評価されて等級が上がっても最初の頃は上がり幅が少ないため、若手のうちは年齢給の上げ幅を大きくしました。年齢給だけで毎年8000円、さらに個人の成長により等級・号俸分がプラスされます。一方で、等級・号俸のうち技術評価(能力)に関する部分では、今期から年間何千万も会社に貢献する技術者の報酬を厚くしました。若いうちは成長に期待する意味で給与が上がり、中堅以上になると優秀な人材に報いる体系です。またベアアップも機械的にできる仕組みを構築しました。加藤組フィロソフィに基づくこのようなルールの明確化は採用面接でも伝えていますし、離職防止にもつながると考えています。

――中小企業が人事制度をゼロから作るのは大変だと思います。どのように作られたのでしょうか。

企業の顧問をマッチングできるプラットフォームがあり、そこで何人かの方を紹介していただきました。その後、面談を行うことで弊社の考えを共有できる方を見つけ、業務委託でお願いをしたという経緯です。その方は人事コンサルタントとして活躍されている方で、月に1回経営として目指すべき方向性をすり合わせ、必要な人事施策を共に作り上げています。そのほか、懇意にしている大学の先生にもご協力をいただいています。こうした外部人材をうまく活用することが人事施策を考える上でとても大切だと考えています。

社員交流の費用を補助。地域に貢献する取り組みも社員ロイヤリティを向上

――「この会社いいな」と感じさせる企業風土は、働く環境の継続的な改善から生まれるとわかりました。そのほか、力を入れていることはありますか。

社員間のコミュニケーションの促進です。社員旅行のほか自発的な職場の飲み会でも費用を半分補助しています。職場の飲み会も自費ですと今の時代はあまり集まりませんから、会社がおカネを出すのが呼び水になるポイントです。コミュニケーションにかかる費用は「社員の会」という組織でも積み立て、毎年、クリスマスプレゼントをしたり忘年会を開いたりして喜ばれています。

地味なところでは社内報も復活させました。意外と好評で、「母が社長のコメントを楽しみにしています」といった声を聞くなど家族にも読まれているようです。また、当社は地域との交流にも積極的ですが、今では地域のマラソン大会に社員の4分の1が参加。毎年行っている公園の環境整備活動は社員全員で行っています。例年、地域のお祭りに寄附をしたり、100周年記念では市に寄附して紺綬褒章をもらったりしたことも、社員の会社への誇りや愛着につながっているようです。

――離職を防ぐ環境づくりとも言えます。採用活動に関しては、今後、どのように取り組まれていきますか。

この10年である程度充足しましたので、引き続き「年間10人」とまではいきませんが、一方でベテラン技術者がどんどん定年を迎えるため、当面の間は「5年で10人」が目標です。特に近年は下請業者が減少し、専門工事業の職人がとにかく足りません。新潟はそこまでではありませんが、秋田や山形などは深刻と聞いていますので、当社としても「直営班」を重視し、自社でしっかりと施工できる体制を強化するとともに、グループ会社や協力会社との連携の強化を図りながら樹木の年輪のように徐々に発展したいと考えています。

社員の声を聞くためのワークショップは、今回、大学の先生を講師に「ポジティブ組織論」を踏まえて実施しました。話し合いの場では深刻な課題や心配事よりも、明るい兆しや「やってみたいこと」といった前向きな話題を取り上げたほうが組織は活性化します。地方の中小企業にとっては厳しい時代かもしれませんが、ポジティブな視点を忘れず、人材の採用と定着に取り組んでまいります。

聞き手:坂本貴志

執筆:稲田真木子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ