異なる企業の若手をつなぐ「地域同期」の育成やリクルーター同士の情報共有など、地域が共同で育てる仕組みづくりへの挑戦――一般社団法人わくわくスイッチ

「専任の採用担当を置けず採用ノウハウが蓄積できない」「通年での採用業務に対応できない」など、中小企業では「採用力」に課題を抱えがちである。三重県四日市市を拠点とする一般社団法人わくわくスイッチは、行政とも協働し、リクルーター同士の交流、情報共有や地元企業と若者の新たな出会いを創出する事業を展開してきた。企業の枠を超えた「地域同期」を軸とする若手育成プログラム「M-CAMP」など三重県における新たな試みについて代表の中村憲和氏と坂倉千文氏に聞いた。

一般社団法人わくわくスイッチ

代表 中村憲和氏

坂倉千文氏

キャリア教育や地域企業の採用・育成支援でわくわくできる地方を創る

――「わくわくスイッチ」の概要、設立された経緯についてお聞かせください。

わくわくスイッチは、2015年に三重県四日市市のマンションの一室からスタートしたベンチャー組織で、「わくわく人材であふれる世界」をビジョンに掲げています。インターンシップ事業や研修事業を中心に、若者が挑戦できる場を作り、誰もがわくわくできる世界を目指しています。

創業のきっかけは、中村が20年前に抱いた教育に対する問題意識に遡ります。大学卒業後、飲食業で店長として務めていた際、店で働くアルバイト学生が「将来やりたいことがない」とつぶやく姿や、同期の新入社員が2年目には私以外全員退職するなど、定着率の低さを目の当たりにしました。当時の教育では夢や自信が育まれず、若者が社会に適応できる人材になれていないと感じ、「教育の根本から変えたい。学生が自分の人生としっかり向き合う機会を提供したい」と考えるようになりました。

その後、大阪のNPO法人で小中高生へのキャリア教育、今で言うPBL(Project Based Learning/主体的な判断力を育成するためにグループで行う課題解決型学習)や大学生向けの長期実践型インターンシップに関わるようになりました。中村は「このプログラムは人生を懸けて取り組む価値がある」と確信し、全国に若者が主体的に挑戦できる仕組みを作りたいと思い、約10年間、大阪・新潟・仙台・岐阜等各地でのインターンシップ事業の立ち上げに関わりました。次の活動拠点を模索していたところ、私生活ではちょうど結婚を機にパートナーのいる三重県への移住を決断。愛知や岐阜、三重県の尾鷲地域では、弊社が加盟しているチャレンジ・コミュニティ・プロジェクトの団体がすでに長期実践型インターンシップを実施していました。まだ長期実践型インターンシップが根付いていない三重県北勢・中勢であればチャレンジしがいがあると考えて、「わくわくスイッチ」を創業しました。

――キャリア教育だけでなく、地方中小企業の採用・育成支援にも取り組み始めた理由は何でしょうか?

立ち上げ当初は、キャリア教育を通じて若者の成長を支援することに注力していました。PBLや長期実践型インターンで若者が輝き始める様子を見てきましたが、その結果、成長した若者は地域に残らず都会に出て行ってしまう現実に直面しました。

地域にはすばらしい事業に取り組む企業がたくさんあるにもかかわらず、その魅力が若者に伝わっていない。また、意欲ある若者が「ここで働きたい」と思える魅力的な組織を地域内に作らなければ、地域そのものが衰退してしまうという強い危機感を抱きました。そこで、私たちは「わくわくカンパニー」づくりを新たな目標に掲げ、企業側の支援に取り組み始めました。

企業の支援に取り組んだもう一つの理由は、ビジネスモデルとしての持続性を担保するためです。若者向けのキャリア教育だけでは収益化が難しいと痛感していたため、企業に対する価値創造を追求する必要がありました。こうした背景で、企業に寄り添い、企業が価値を実感できるプログラム開発に注力するようになりました。

重層的なプログラムで「タテ・ヨコ・ナナメ」の立体的な学びの場を提供

――現在展開されている具体的なプログラムについてお聞かせください。

私たちのプログラムは、企業の人事・採用担当者や若手社員が、段階的に交流と学びを深められるように設計しています。参加のハードルが一番低いのが三重県の主催する「RECRUITERS SALON(リクルーターズサロン)」です。これは、異なる企業の採用担当者同士が交流できるオンライン勉強会で、コロナ禍で担当者が孤独になりがちな中で立ち上げました。毎年延べ100社ほどが参加し、企業間のつながりや情報共有を促進しています。次に、リアルで実施する「RECRUITERS LAB.(リクルーターズラボ)」があり、たとえば「求職者の心に届く伝え方」などテーマ別のワーキンググループへの参加を通じて実践的な課題解決を目指します。

若者と企業をつなぐ活動としては、オンライン企業取材プログラム「シゴトラベル」があり、年間40~50社ほどの企業と150人以上の若者が接点を持っています。「シゴトラベル」は各社に2時間ずつ若者が取材をしてやりがいや働きやすさを発見し、就活のスキルを高める5日間のプログラムですが、最終日には企業と若者の合同の交流会があり、人事担当者同士がつながれる機会にもなっています。さらに若手社員の育成プログラムとしては「M-CAMP」があります。これらのステップを通じて、中小企業が段階的に地域のコミュニティに参加し、採用力・育成力を高めていく流れを作っています。

――特に注目されている若手社員向け研修「M-CAMP」について、その特徴と企業が参加するメリットを教えてください。

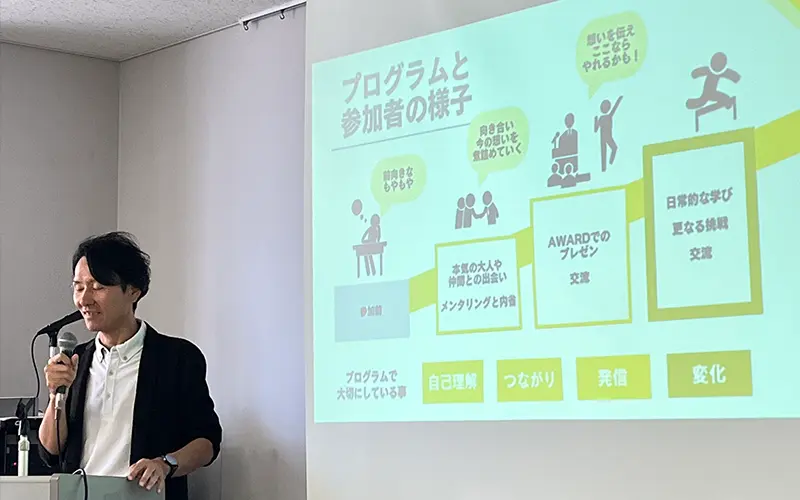

「M-CAMP」は、三重県内の企業に所属する若手社員(概ね社会人経験5年以内)を対象とした実践型の育成プログラムで、企業見学や交流会、グループワークを通じてプレゼンテーションスキルや合意形成スキルを磨きます。いわゆる「地域同期」の概念をヒントに、三重県雇用経済部の事業の一環として2024年にスタートしました。

最大の特徴は、タテ・ヨコ・ナナメの関係性に着目した立体的な学びの場を設計している点です。上司―部下(タテ)の関係性だけでなく、同年代の若者=地域同期(ヨコ)、他社の上司・経営者(ナナメ)とつながる立体的な学びの場を設けました。業種や企業の枠を超えた同世代の「地域同期」を形成することで、若手の孤立化を防ぎます。 また、若手社員に加えて上司や人事担当者も参加可能な懇話会を実施し、企業間のネットワーク形成も図っています。

初年度(第1期)は9社14名が参加し、新聞にも掲載されるなど注目を集めましたが、今年(第2期)は行政事業から離れ、完全に自主事業化しました。それでも現在11社18名が集まっており、非常に画期的な成果だと考えています。

企業の参加理由は私たちの取り組みに対する信頼感と、共同でこのプログラムを運営する組織 彩工房の岡本乾代表や、津市NPOサポートセンターの川北輝理事長の熱意とネットワークに負うところが大きいと思います。人材育成のニーズが高まっている中で、従来の組織体が提供する単発の研修では同期を作るまでに至らないことを企業が実感しており、たとえ若手が転職するリスクがあったとしても、それを乗り越えて、本質的な育成の場として「M-CAMP」に価値を見出してくれているのだと思います。

――M-CAMPで重視されている「地域同期」や「ナナメの関係」は、若手社員の成長にどのような効果をもたらしていますか?

「地域同期」(ヨコ)のつながりには、受講生からも「同世代の方と話すよい経験になった」「さまざまな業種の方と交流ができてよかった」といった感想が寄せられています。

M-CAMPに先行する形で松阪市が4社の若手中堅社員のヨコのつながりを作るために実施したプログラムでは、「ナナメの関係」の大切さを実感しました。このプログラムでは、若手社員のグループに、所属企業とは異なる会社の社長や経営層に入ってもらい、対話を通じてアドバイスをもらう機会を設けました。若手社員にとって、自分の会社の社長以外の経営者と話す機会は貴重なものです。自社の社長からのアドバイスはどうしてもポジショントークになってしまい、素直に受け止められない側面がありますが、全く別の会社の社長からの親身なアドバイスは、「そういう視点もあるんだ」と気づきを得る刺激的な機会となります。

また、前回のM-CAMPでは、参加企業の先輩社員(人事担当者など)が引率で参加し、休憩時間などに他社の若手社員に対してアドバイスをする場面が見られました。これは、地域全体での「先輩社員として若手社員を面倒を見る」という文化を醸成する一歩になると期待しています。実際にナナメの関係ができた後、企業間で広報担当者同士が連携してSNSでコラボ投稿を行うなど、事業的な連携にも発展しています。

「キャリア教育コーディネーター」を地域全体が共同で雇用する仕組みづくり

――創業から10年間の企業側の意識変化をどう感じられていますか。

特にここ数年で私たちの取り組みがご理解を得てきたなと感じています。20年前、私がキャリア教育に取り組んでいた頃は、「すごいですね」と言われながらも、なかなかビジネスとして踏み込んだ会話に至らないことも多くありました。しかし今、M-CAMPのような有料プログラムにも企業が参加し、継続して人材に投資するようになってきたのは、やはり「若手をどう育てていいかわからない」という切実な課題感と、採用自体が難しくなっている現実からだと思います。

ただ、三重県は比較的豊かな地域だと感じています。ものづくり集積地帯として仕事を享受できる土壌があり、伊勢神宮を中心とした「おかげ文化」もあります。だからこそ、「待ちの姿勢」や「挑戦意識の低さ」を感じることも多くありました。ようやくここ4、5年で労働人口が減るという情報が浸透し、特に感度の高い2代目、3代目社長を中心に動きが出てきたところです。

――三重県を拠点に活動される中で、地方の中小企業が抱える人材戦略上の課題について、どのように認識されていますか。

地方の中小企業が抱える最大の構造的課題は、採用のパワー不足です。従業員100名以下の企業のほとんどで総務や経理の方が人事を兼任しており、専任の担当者がいません。そのため、採用活動も研修も、本来必要なリソースを割くことが難しい状況です。特に新卒採用は今や通年で行うべきであり、インターンシップやPBLを組むには、1年先、2年先、3年先を同時に動かしていく必要があります。ハローワークに求人票を出すだけでは応募者が来ない時代において、人事専任の体制を整えられないことは大きなハンディキャップです。

また、企業は長らく「ライバル企業と交流してはいけない」「自社で囲い込むべき」という肌感覚を持っていますが、実際には社員に外を見聞させたほうが定着し、採用力も上がるという事実があります。このように従来の感覚と正反対の事実を、企業に実感してもらうことが難しい点も課題です。

――今後、地域の採用・人材育成においてどのような未来を目指していきたいとお考えでしょうか。

企業支援を進めるほど、やはりその前段階のキャリア教育に力を入れなければならないという思いが強くなっています。若者が進学や就職の段階で地域から出ていく前に、地元企業と接点を持っておくことが非常に重要です。そこで今、模索しているのは、「キャリア教育コーディネーター」を地域全体が共同で雇用する仕組みづくりです。中小企業が自社で専任の人事担当者を雇うのが難しいのであれば、一定の金額を出し合い、共同でコーディネーターを支える枠組みを作りたいと考えています。このコーディネーターが、高校や大学と企業をつなぎ、インターンシップやPBLといった教育プログラムを組み立てる役割を担います。

将来的には、わくわくスイッチが全てを主導するのではなく、企業が自分たちで課題を解決する組合のような形にしたいと考えています。私たちはあくまで事務局として、やり方やノウハウを提供し、皆さんが主体的に動けるよう支援していきたい。関わる人を当事者、主体者にしていくという教育的な軸は、今後も変わりません。

私たちは、三重県内で試行錯誤しながら、ほかの地域で例のない自主事業モデルや、企業間の協力体制を築きつつあります。この実践を通じて、わくわくできるモデルを作り、全国の地域同期を推進する取り組みに貢献していきたいと思います。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ