中小企業における人手不足と人材確保の状況を探る

好調な業況の中、人材の確保が最大の経営課題に

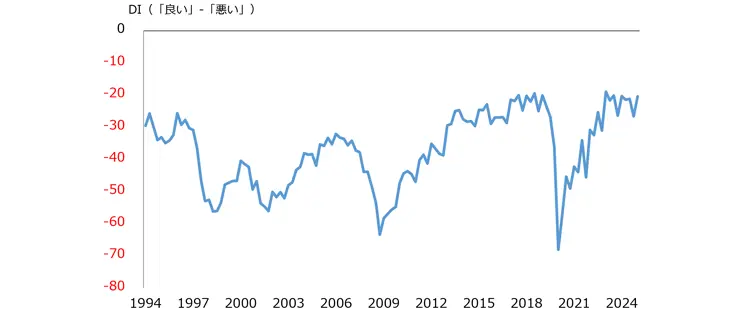

中小企業の景況感は現在どのような状況にあるか。中小企業庁および中小企業基盤整備機構が実施している「中小企業景況調査」によれば、足元で中小企業の業況判断DIはここ30年で最高水準に達しており、設備投資への意欲も拡大しつつあるなど、中小企業の業況は決して悪くないことがわかる(図表1)。

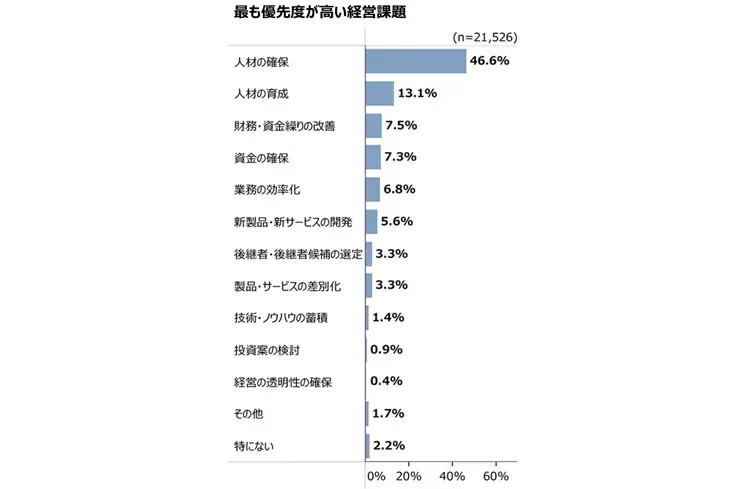

しかし、一方で中小企業は深刻な人手不足に直面している。社会全体としての人口減少が進み、構造的に就業者数の増加が見込めない中、中小企業の人材確保は事業継続の死活問題となってきている。実際に、帝国データバンクの「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」によれば、最も優先度が高い経営課題だと答えた中小企業の割合は46.6%と突出して多くなっている。中小企業の経営課題として、人材の確保や人材の育成は上位を占めており、人口減少のトレンドが続く中、これらの課題は避けては通れない経営課題として認識されているのである(図表2)。

これからの時代、中小企業が持続的な経営をおこなうためには、人材確保を経営課題の中心に据えなければならないだろう。人材確保や人材の育成など「人への投資」を中心に、業務効率化、省力化投資など「設備への投資」も組み合わせながら経営に取り組むことが必要になってくる。

図表1 中小企業の景況感(今期の水準)

出所:中小企業庁・中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」

図表2 中小企業の経営課題

出所:帝国データバンク「中小企業の経営課題とその解決に向けた取組に関する調査」

注:「現在の経営課題について、対応する優先度が高いと考えているもの」を上から順に3つ聞き、1位を集計

中小企業から大企業の雇用のシフトが続く

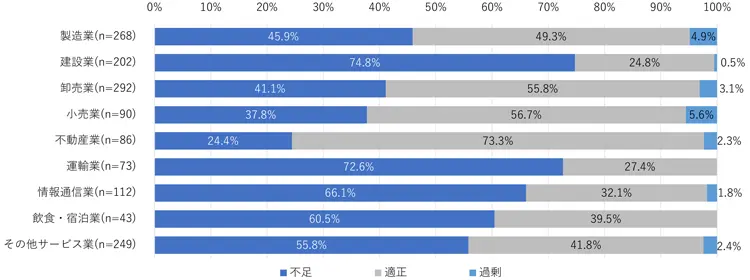

中小企業における人手不足感は近年深刻さを増している。中小企業庁・中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」によると、2013年第4四半期以降、全ての業種において従業員が「不足」と回答した企業の割合が「過剰」と回答した企業の割合を上回る状況が継続している。東京商工会議所の「中小企業の経営課題に関するアンケート」調査でも、人員が「不足」と回答した企業の割合は52.4%となっており、恒常的に人手不足感が生じている様子を確認できる。業種別に見ると、特に建設業、運輸業は7割を超える企業が人手不足であると答えており、これらの業種を中心に人材の確保に困難をきたしている(図表3)。

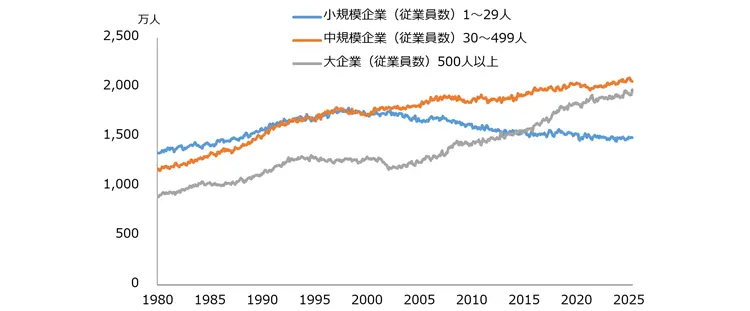

こうした中で日本全体としての就業者数は近年増加しているにもかかわらず、中小企業の従業員数は長期的に減少傾向となっている(図表4)。時系列で過去からの従業員規模別の従業員数の推移を確認すると、1980年には、小規模企業(従業員数1~29人)が平均1332万人、中規模企業(同30~499人)が1171万人、大企業(同500人以上)が891万人であった。2000年には、大企業が1294万人、中規模企業が1714万人、小規模企業が1724万人といずれの企業規模別の企業も従業員数が増加した。

しかし、2000年代以降は小規模企業の従業員数は減少に転じている。2025年には、大企業の雇用者数が1929.5万人と過去最高を記録し、中規模企業も2087万人と最大規模に達しているなか、小規模企業は1493万人と減少傾向にある。長期的に見ると、雇用は大企業・中規模企業に集中する傾向が強まり、雇用構造の変化により、小規模企業の雇用の比重が低下傾向にある 。

図表3 中小企業の人員過不足の状況(業種別)

出所:東京商工会議所「中小企業の経営課題に関するアンケート調査

図表4 中小企業と大企業の雇用者数の推移

出所:総務省「労働力調査」

賃金水準や労働時間など労働条件が折り合わないことから採用が困難に

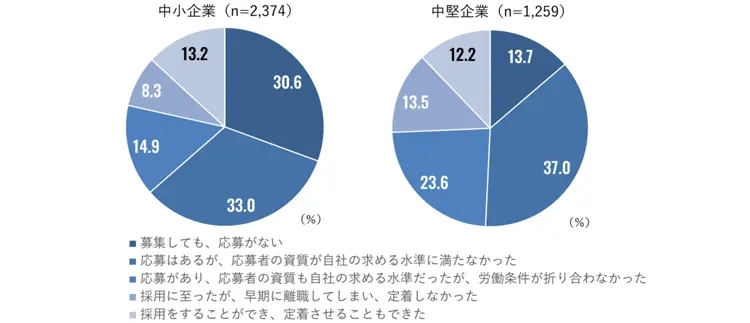

採用活動における最大の課題は、新卒・中途採用ともに応募が少ないことである。リクルートが4000人超の中小企業の事業責任者に行ったアンケート調査である「中小・中堅企業の事業課題・人材課題に関する調査」では、中途採用を実施している中小企業の事業責任者の30.6%が「募集しても、応募がない」と回答し、さらに33.0%が「応募はあるが、応募者の資質が自社の求める水準に満たなかった」と回答しているなど、採用活動における母集団形成の難しさや、求める人材像とのミスマッチが浮き彫りになっている(図表5)。

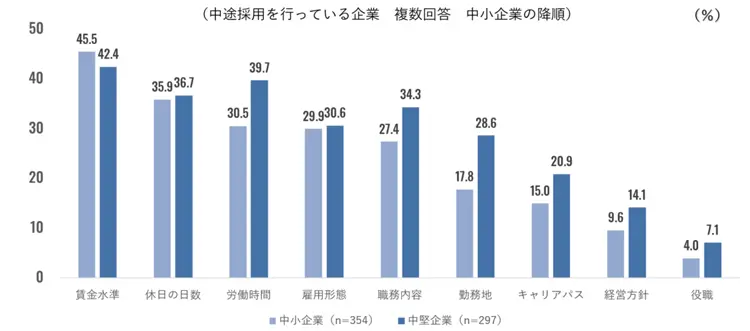

企業と応募者の間で折り合わなかった内容を見ていくと、中小・中堅企業の折り合わなかった内容として最も挙げられるのは「賃金水準」であった(図表6)。他にも、「休日の日数」「労働時間」といった内容で選択率が高い結果を示していた。「賃金水準」といった待遇の側面と、「休日の日数」「労働時間」といった労働環境の側面において、企業と応募者の間で折り合っていない状況であり、採用の成否にも影響していることが推察される。

人手不足の背景には、景気拡大という循環要因に加えて、日本の人口動態という構造要因が影響しているだろう。我が国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年の約8700万人をピークに減少に転じており、2025年には約7200万人まで減少している。この傾向は将来にわたって継続し、2050年には5300万人弱の水準まで減少すると推計されている。こうしたデータを見れば、これからしばらくは人員確保の問題が中小企業の中心的な課題である状況が続くことは間違いないだろう。

本シリーズでは、引き続き中小企業庁や日本商工会議所、東京商工会議所、リクルートが行った調査などに基づき、中小企業を取り巻く経営環境の変化やそこにおける人材に関する課題の位置づけ、また人手不足の問題に対してどのように対応しようとしているのかを整理していく。今後、中小企業の人材に関する戦略をどう構築していけばよいかを引き続き考えていこう。

図表5 求人募集をした際の状況

出所:リクルート「中小・中堅企業の事業課題・人材 課題に関する調査」

図表6 企業と応募者で折り合わなかった内容

出所:リクルート「中小・中堅企業の事業課題・人材 課題に関する調査」

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ