なぜ、大企業を辞めて中小企業を選ぶのか――大企業から中小企業への転職の実態を探る

日本が直面する人材不足と中小企業の苦境

日本の労働市場は深刻な人材不足という構造的な課題に直面し、企業は限られた労働力を奪い合う時代に入った。厚生労働省の発表によると、2025年5月時点の有効求人倍率は1.24倍となり、特にサービス業や医療・福祉分野では2倍を超える。これは、求職者1人に対して複数の求人がある状態を示し、企業が人材確保することは難しい状態だ。

帝国データバンクの調査によると、2025年4月時点で企業の51.4%が正社員の人手不足を感じていると回答している。従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産は、2024年度に350件発生し、2年連続で過去最多を更新した。これは単なる採用難にとどまらず、事業活動の停滞や廃業に追い込まれるリスクが現実にあることを意味する。

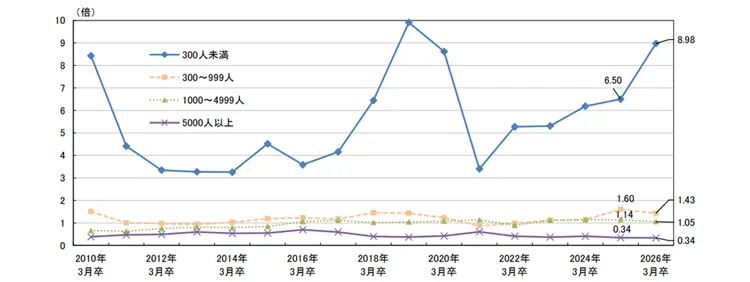

リクルートワークス研究所の発表によれば、2026年卒の新卒求人倍率は企業の従業員規模によって大きく異なる。従業員数300人未満の企業では8.98倍と極めて高い水準であるのに対し、300~999人規模では1.43倍、1000~4999人規模では1.05倍、5000人以上の大企業では0.34倍となっている。(図表1)大企業に比べて知名度や待遇面で競争力が劣るとされる中小企業は、新卒採用において人材確保が厳しい現実がわかる。

図表1 従業員規模別 求人倍率の推移

出典:リクルートワークス研究所「第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」

前職大企業の転職者の4人に1人が中小・中堅企業へ

このような状況の中、一般的に賃金水準や福利厚生、労働環境が優れているとされる大企業を辞め、あえて中小企業に転職する人もいる。どのくらいの人が、大企業から中小企業に移行しているのだろうか。

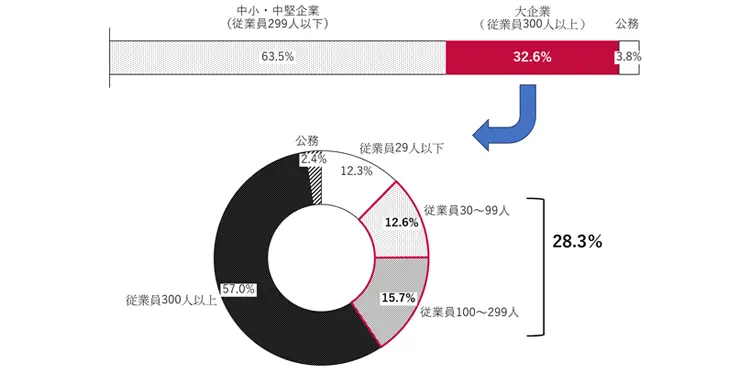

リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2025」(以下JPSED2025)を基に分析をする。2022~2024年の3年間に離職を経験し、正社員から正社員で移行した人の前職の企業規模は、中小・中堅企業(※1)が63.5%、大企業が32.6%、公務が3.8%であった。(図表2)前職が大企業だった32.6%の人のうち中小・中堅企業へ移行した人の割合を確認すると、従業員30~99人が12.6%、従業員100~299人が15.7%と、合わせて28.3%となり、大企業の転職者の4人に1人が中小・中堅企業に転職している。さらに、従業員29人以下の零細企業の12.3%まで含めると40.6%が大企業から300人未満の規模の小さな会社へ転職している。

図表2 前職大企業からの正社員間転職者

※四捨五入により、合計が100%にならない場合がある

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2025」より筆者作成

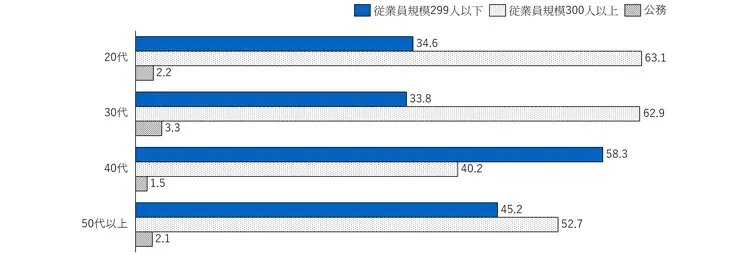

年代別ではどうだろうか。大企業から300人未満の企業へ転職している割合は、20代が34.6%、30代が33.8%、40代が58.3%、50代以上が45.2%であった。20代から30代までの若い世代では、6割以上の人が大企業から大企業へ移行をしているのに対し、40代では6割弱が前職より規模の小さな企業に移行している(図表3)。

図表3 前職大企業からの正社員間転職者 (年代別)

※四捨五入により、合計が100%にならない場合がある

出所:リクルートワークス研究所「JPSED2025」より筆者作成

転職者の視点から探る中小企業の人手不足の問題意識

大企業から中小企業への転職は少なからぬ人が経験するキャリアシフトだ。中小企業の56.8%は人手不足の緩和に向けて「中途採用の強化」に取り組んでいる(※2)。このような状況の中で、大企業から中小企業に転職した人がなぜ大企業を離れ、転職先の中小企業にどのような価値を見出しているのかを明らかにすることは、中小企業が自社の魅力を高め、採用力の向上や人材定着の課題を解決する上で重要な示唆を与えると考えられる。

本研究では、中小企業に転職するメリットとデメリット、また大企業で培ったスキル・経験の活用、転職後の仕事満足につながる要因などに焦点を当て、転職者へのインタビュー調査を実施する。具体的には以下のような点を念頭に調査を行う。

(仮説1)

中小企業では、大企業に比べて一人ひとりの業務範囲が広く、裁量も大きい。そのため仕事経験やスキルの向上の機会が広がり、組織の中核として働く機会が広がっているのではないか。

中小企業では、大企業において広く普及しているスキルや知識を活用して、組織改革や組織の生産性向上につながる挑戦の機会が広がっているのではないか。

中小企業では、大企業に比べて組織が小さく、従業員も限られているため、転勤や組織異動が少ない。そのため人間関係が安定的に構築されて心理的安全性が生まれているのではないか。

以上のような点を含め、転職者の視点から、中小企業が取り組むべき人材確保の施策について検討したい。

(※1)本コラムでは、中小企業を従業員30名~99名以下、中堅企業を100名~299名以下、大企業を従業員300名以上と定義する。

(※2)「中小・中堅企業の事業課題・人材課題に関する調査」(リクルート,2024)では、従業員規模 5人以上 300 人未満を中小企業、300 人以上 2000 人未満を中堅企業と定義している。中小企業では、人手不足緩和のための取り組みとして、中途採用の強化(56.8%)が最も多く、続いて賃金の引き上げ(31.2%)、新卒採用の強化(30.5%)があげられた。

参考文献

厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年5月分)について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001507875.pdf

(2025年7月28日アクセス)

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250519-laborshortage202504/

(2025年7月28日アクセス)

リクルートワークス研究所「第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」

https://www.works-i.com/surveys/item/250424_recruitment_saiyo_ratio.pdf

(2025年8月1日アクセス)

帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年度)」

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250404-laborshortage-br24fy/

(2025年7月28日アクセス)

リクルート「中小・中堅企業の事業課題・人材課題に関する調査『人手不足・採用編』」

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240912_work_01.pdf

(2025年8月1日アクセス)

岩出 朋子

大学卒業後、20代にアルバイト、派遣社員、契約社員、正社員の4つの雇用形態を経験。2004 年リクルートHR マーケティング東海(現リクルート)アルバイト入社、2005年社員登用。新卒・中途からパート・アルバイト領域までの採用支援に従事。「アルバイト経験をキャリアにする」を志に2024年4月より現職。2014年グロービス経営大学大学院経営研究科修了。2019年法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ