企業の「数」から地域経済を見る

企業数から地域経済の状況を整理する

本コラムシリーズでは企業・事業所の数と、働く人の数、人件費、設備投資額などを地域や業種別で整理することで、「企業の数」の増減が現代日本の地域経済にもたらす影響を可視化することを目的とする。

本稿では全体像を把握するため、総務省・経済産業省経済センサス(活動調査)を用いて都道府県別の企業・事業所数、1社あたりの従業者数の推移等を整理する。経済センサスを用いるのは、法人だけでなく個人事業主も含めた小規模事業者まで含めた(※1)経済活動主体の全数調査であり、特に多数の小規模事業者によって担われる地域経済の実態を把握する上で妥当性が高いと判断したためである(※2)。経済センサスについて、都道府県別・業種別、2012年・2016年・2021年のパネルデータを構築した上で分析した。

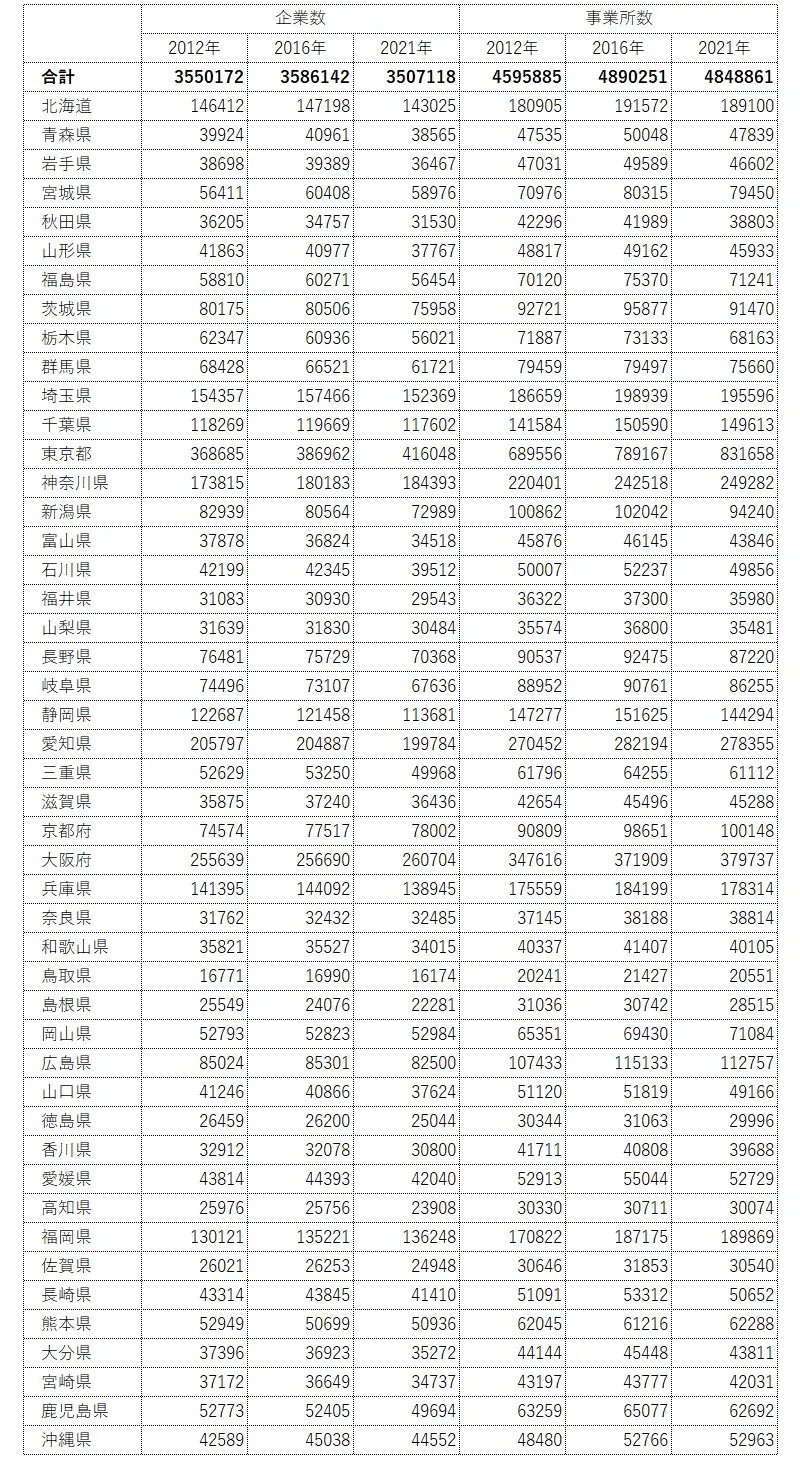

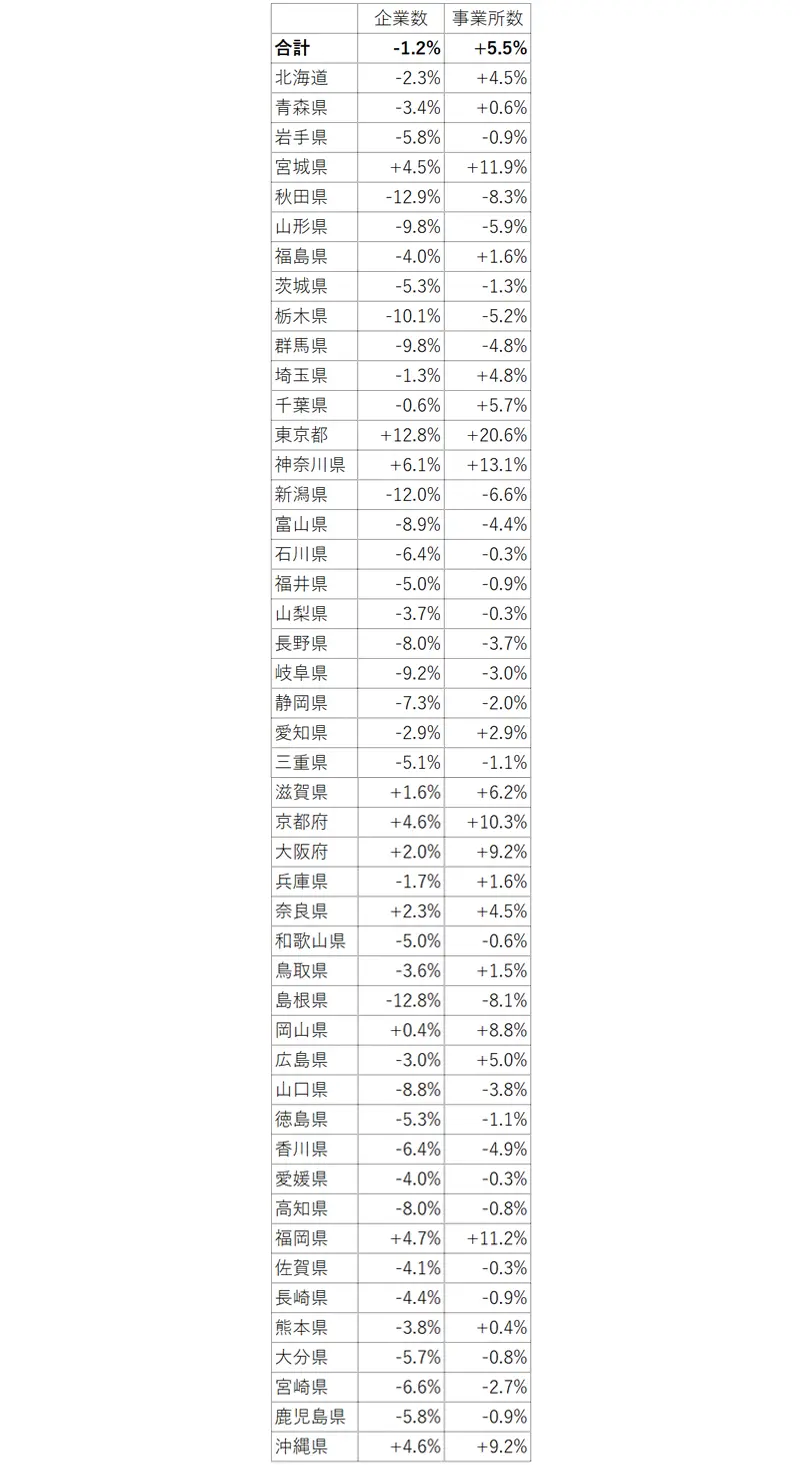

図表1に企業数と事業所数の都道府県別の推移を示す。全体としては企業数、事業所数ともに概ね横ばい(2012年→2021年で見ると、企業数は微減、事業所数は微増)である。一方で都道府県別で詳細に見ると一定の傾向が見られる。図表2に2012年→2021年の増減率を整理しているが、増減率がともに最も高いのは東京都であり企業数+12.8%、事業所数+20.6%、事業所数を見ると次いで、神奈川県(+13.1%)、宮城県(+11.9%)、福岡県(+11.2%)などが高い。一方で、最も低いのは秋田県であり企業数-12.9%、事業所数-8.3%であり、事業所数では次いで島根県(-8.1%)、新潟県(-6.6%)、栃木県(-5.2%)などが低く、こうした県では企業数、事業所数ともに減少傾向にある。つまり、大都市部において企業・事業所数が増加する傾向の一方で、地方部においては減少傾向にある。企業・事業所数でも大都市部集中が起こっていると言える。

図表1 企業数、事業所数の推移(都道府県別)

図表2 企業数、事業所数の増減率(2012年→2021年)

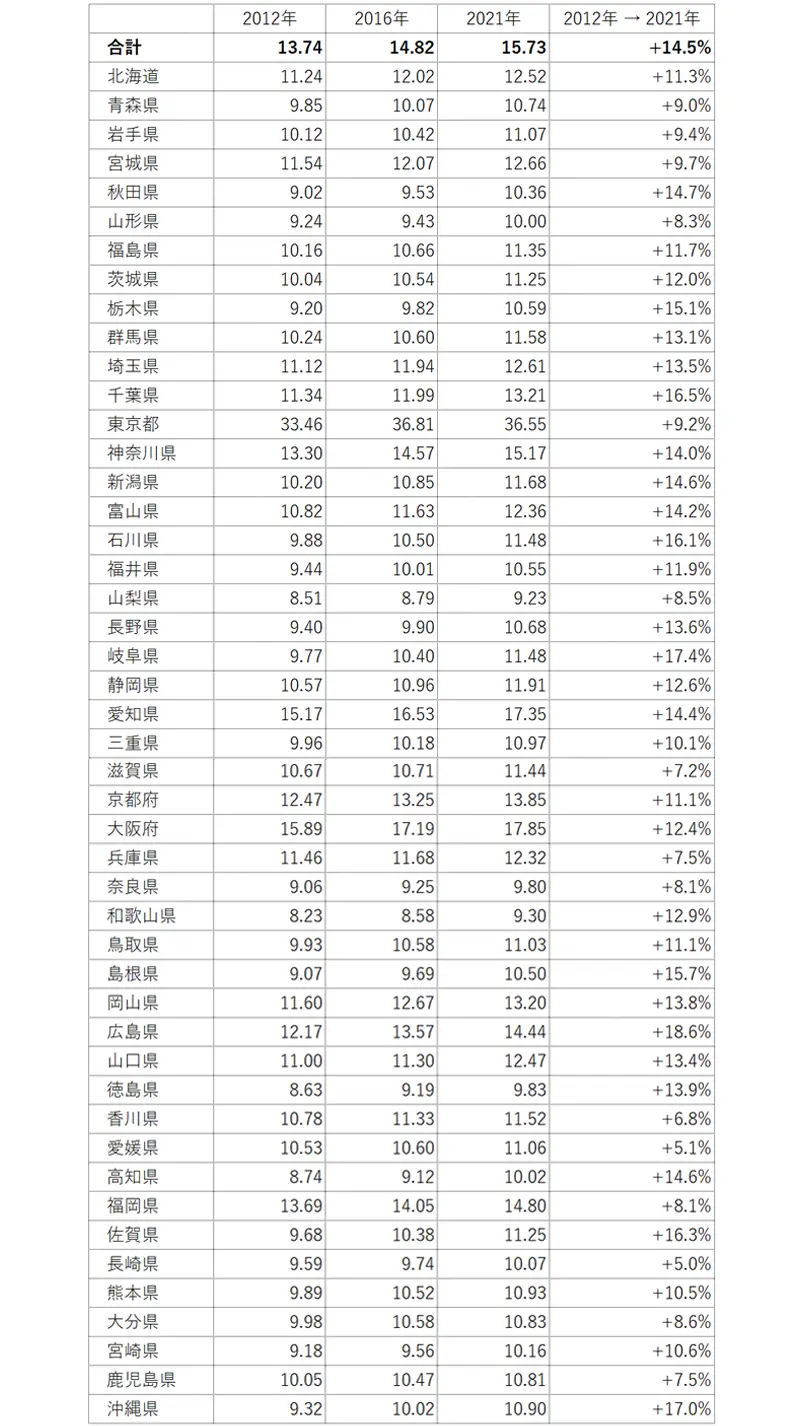

企業の規模は10年で約15%拡大

続いて、企業の規模感の推移を検討する。経済センサスに従業者数の統計があり、この従業者数を企業数で除して算出することができる(図表3)。2012年に13.74人だった1社あたり従業者数は、2016年に14.82人、2021年に15.73人と徐々に増加していることがわかる。2012年から2021年の変化率は+14.5%である。都道府県別に見ると、1社あたり従業者数が最も多いのは東京都であり、2021年で36.55人、最も小さいのは山梨県で9.23人であった。変化率では広島県が+18.6%と高いが、全都道府県でプラスであり、最も低い長崎県でも+5.0%となっている。全国的に徐々にではあるが企業のサイズが大きくなっていることがわかる。

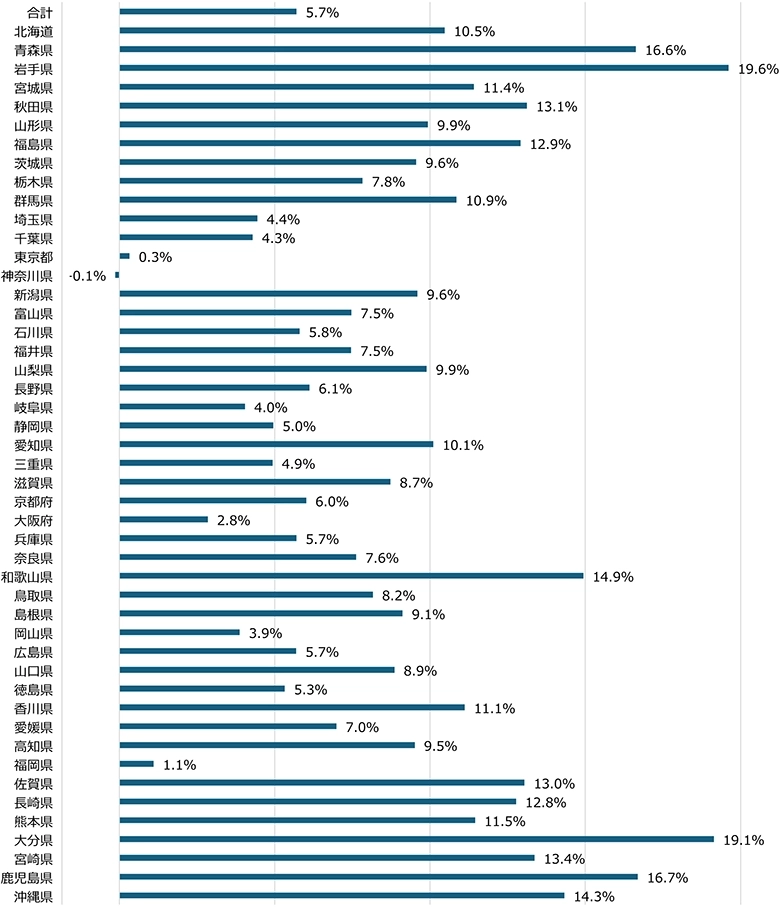

また、企業が支払った総額人件費(「給与総額/給料賃金」+「福利厚生費」)の合計額に対して、従業者数の合計を除すことで、「一人あたりの人件費(※3)」を算出した。その結果を図表4に示す。こちらでは都道府県別の差異がはっきりと出ている。全国計は+5.7%であり、最も変化率が高いのは岩手県の+19.6%、次いで大分県の+19.1%、鹿児島県+16.7%、青森県+16.6%の順に高い。この4県含め17道県が+10%以上となっており、地方部中心に上昇していることがわかる。この理由は、カイツ指標的な最低賃金引き上げの影響による説明に加え、人口動態に起因する労働供給制約による説明も可能であると指摘されている(古屋星斗,2025, それは「努力」か「必然」か ―地域別データが示す賃上げの現実)。

図表3 企業の規模(1社あたり従業者数)の推移(人)

図表4 従業者一人あたり人件費の変化率(2012年→2021年)

企業の数と一人あたり人件費

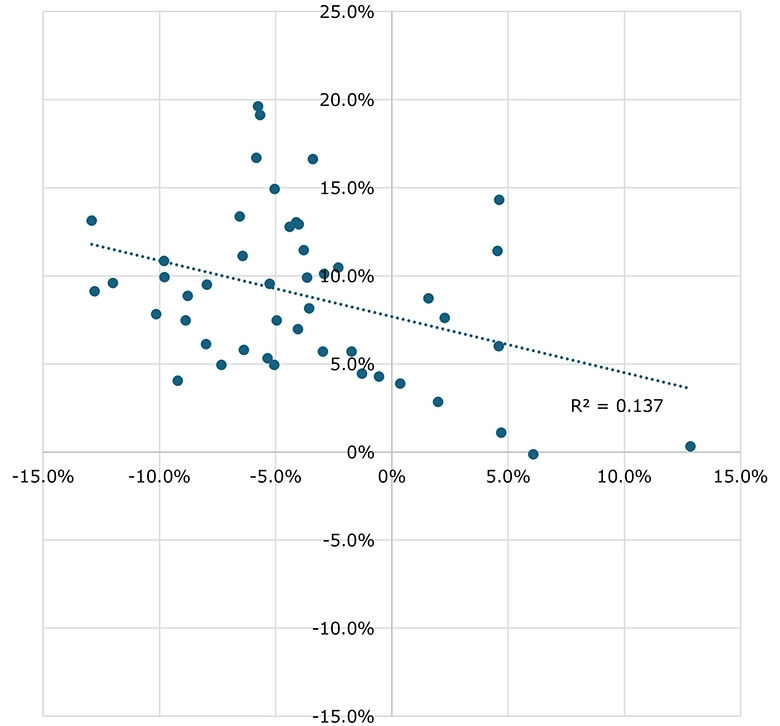

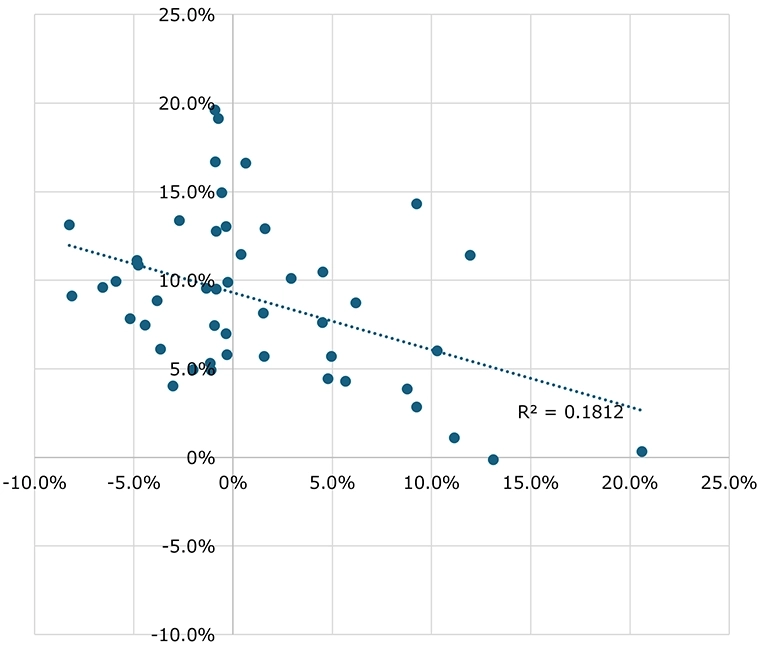

最後に、企業の数の増減が一人あたり人件費とどのような関係を持っているかを簡単に図示した。図表5が企業数の変化率と、図表6が事業所数の変化率と一人あたり人件費の変化率の関係を都道府県別に散布図に整理したものである(2012年→2021年)。

図表5、図表6ともに、都道府県別の変化率の関係には弱い負の相関が存在している。つまり、「企業数、事業所数の変化率と逆の方向に一人あたり人件費が変化する」という関係性であり、それは「企業数、事業所数の減少率が高まるほど一人あたり人件費の増加率が高まる」ということである。構造的な働き手不足の状況の地域経済で企業や事業所が減ることは、失業者を増やすのではなく、よりよい待遇で働き手を活かすことができる企業・事業所に働き手が集まる、そんな新たなメカニズムが作用した可能性がある。

本稿では全国や各都道府県の企業数、事業所数を取り巻く状況の全体像を示した。今後、本プロジェクトにおいては都道府県別×業種別の分析や、人口動態を組み込んだパネル回帰分析などにより、現下の日本の地域経済や産業構造の分析を実施していく。その際の観点は「労働供給制約下において、企業の数、事業所の数が“減る”ということは、何を意味するのか」ということである。地方部中心に加速する企業・事業所の収斂をいかにすべての人々の豊かな仕事・生活につなげていくか、検証し考えていきたい。

図表5 企業数の変化率(横軸)と一人あたり人件費の変化率(縦軸)

図表6 事業所数の変化率(横軸)と一人あたり人件費の変化率(縦軸)

(※1)経済センサスにおける「事業所」とは、(1)一定の場所を占めて、(2)従業者と設備を有し、(3)継続的に事業活動を行っている場所(例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、学習塾など)を言い、例えば「個人で行っている農業」は、調査対象外

https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/qa1.html

(※2)類似の調査に財務省法人企業統計が存在するが、本文中に述べた点で優位性があるため経済センサスを選択している。なお、経済センサスは今回の分析において使用する詳細な調査である「活動調査」が2012年、2016年、2021年の実施であり、パネル分析等においては3時点に限定される点、留意が必要である。本稿では主として2012年→2021年の変化率を用いて検討しており、時点数の少なさは問題とならない

(※3)経済センサスは、事業所に関する集計(売上<収入>金額等)および企業等に関する集計(経理事項等)については、売上(収入)金額等が不詳の事業所(企業等)を除いて集計しており、一人あたり人件費の算出に用いた「給与総額/給料賃金」および「福利厚生費」も不詳の回答を除外した数値であり、完全な合計値でない制約がある点に留意が必要

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ