それは「努力」か「必然」か ―地域別データが示す賃上げの現実 古屋星斗

本稿は内閣府経済社会総合研究所「第91回ESRI政策フォーラム 地域における賃金の持続的な上昇に向けて」(※1)において、筆者が説明した内容を中心に図表も交えて概説したものである。

日本の労働市場は労働供給制約の状況にあるが、都道府県別に見た場合、人口動態と労働市場の関係性は一層顕在化しつつあるといえる。この点について掘り下げる。

二極化する労働市場と産業構造との深い関係

現在、日本の地域労働市場は大きな転換点を迎えている。特に注目すべきは、産業特性によって人手不足の実感や賃金上昇のメカニズムが大きく異なるという現象である。

結論を先に言えば、現在地域で観察される賃金上昇の多くは「成果としての賃上げ」ではなく、「結果としての賃上げ」、すなわち、働き手確保が難しくなったことに起因して、人材獲得や離職防止のためにやむを得ず賃金を上げているという構造にあると指摘できる。

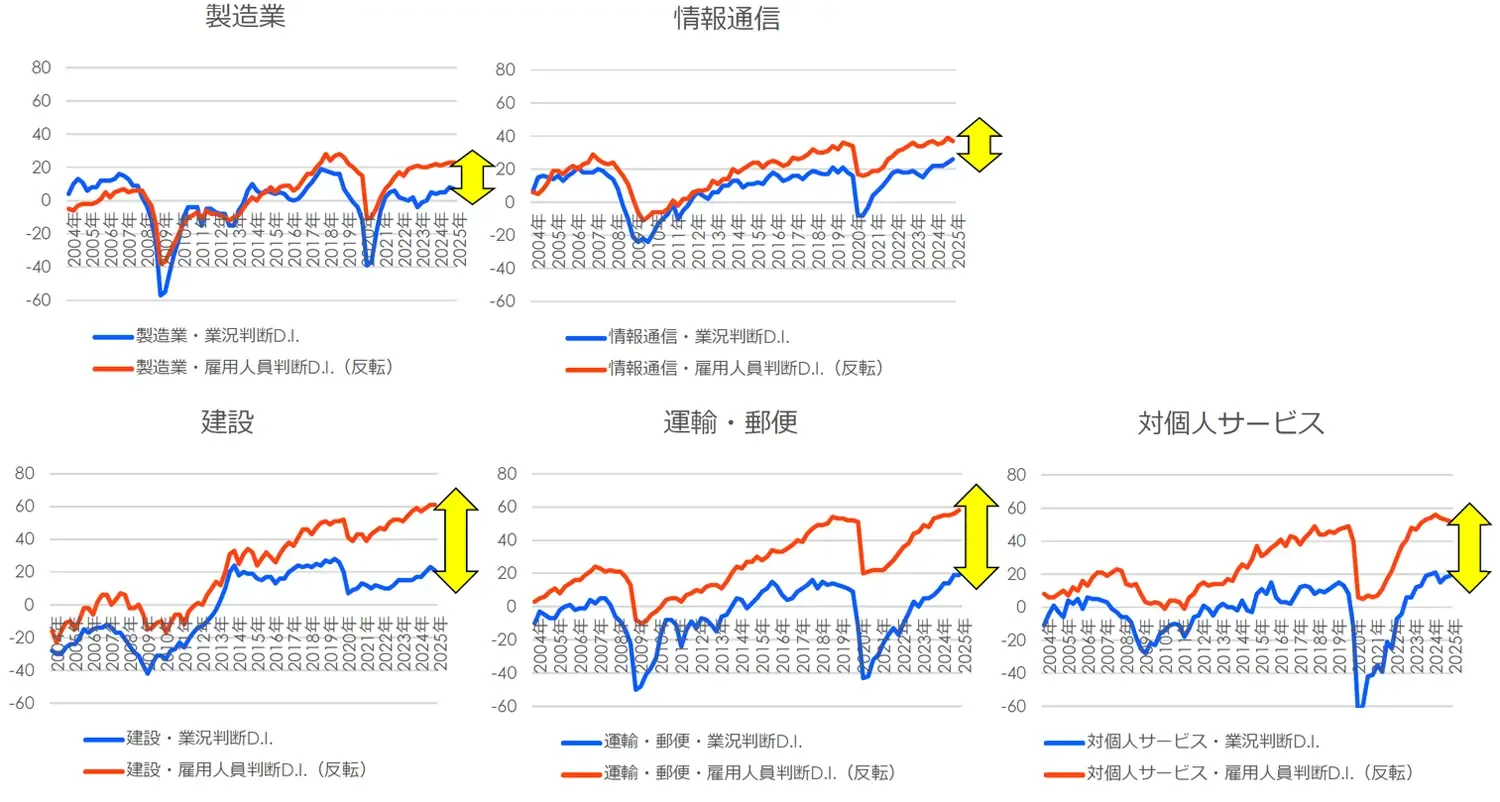

その背後には、高付加価値産業と生活維持サービス産業という2つの産業群の間で景況感と人手不足感の関係性が大きく異なり、そのなかで、生活インフラを担う業種へのしわ寄せが顕著となっている構造がある(図表1)。

製造業や情報通信などの労働生産性が高い傾向がある“高付加価値産業”(図表1)は、景況感と雇用人員判断が比較的同じポジションで推移している。一方で、医療・介護・物流・建設などの“生活維持サービス産業”(図表1)では、ここ20年ほど景況感と雇用人員判断が交わったことは一度もない。それはつまり、常に景況感が良いと感じる企業よりも人手不足を感じる企業が多い状況が続いていることを意味する。また、近年景況感と雇用人員判断の差が広がっている。

これらの結果は、労働需要について、高付加価値産業は外需型であり景況感連動性が高い一方で、生活維持サービス産業は内需型であり景況感ではなく人口動態に依存することを示していると考えられる。

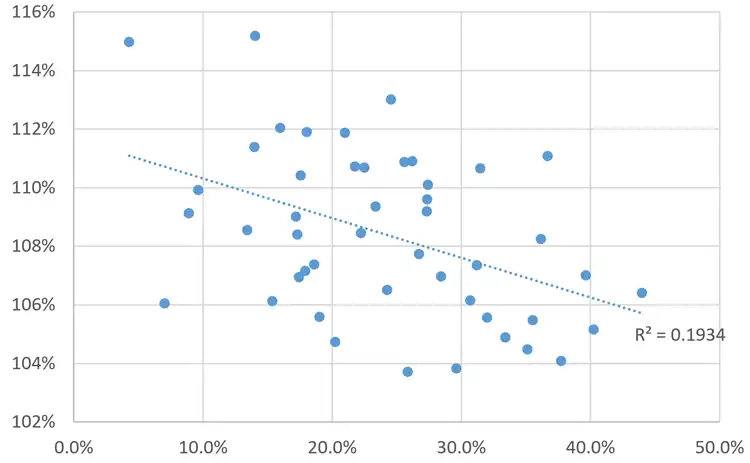

地域労働市場を見るための第一の視点は、この産業構造である。例えば、製造業が強い地域であれば採用力が高い会社が多くなるため、人材獲得や離職防止のための賃上げが生じづらいと考えられる。実際に図表2の通り、都道府県別に分析すると、製造業GDP比が低い都道府県ほど、賃金(2014年→2024年の変化率)が上昇傾向にあることが確認できる。

製造業が経済の主軸を占める地域では、産業の生産性が高く、労働需給において求人側の交渉力が強い。他方で、製造業比率が低く、非製造業の比重が高い地域では、賃金競争力が高い製造業との人材獲得競争の結果、労働供給制約が強まり、結果として賃金上昇を強いられている。

図表1 業種別の景況感/雇用人員判断(反転)の動向 ※クリックして拡大

出所:日銀,短観

注:情報通信および対個人サービスは2004年以降の集計のためこれに合わせて掲示した

図表2 都道府県別 現金給与額変化率(縦軸)と製造業GDP比率(横軸)

(2014年→2024年)

出所:厚生労働省,賃金構造基本統計調査および内閣府,県民経済計算より。決まって支給する現金給与額の変化率と都道府県別経済活動別県内総生産の製造業割合(2021年度)

人口動態との深い関係

地域労働市場を見るための第二の視点は人口動態である。

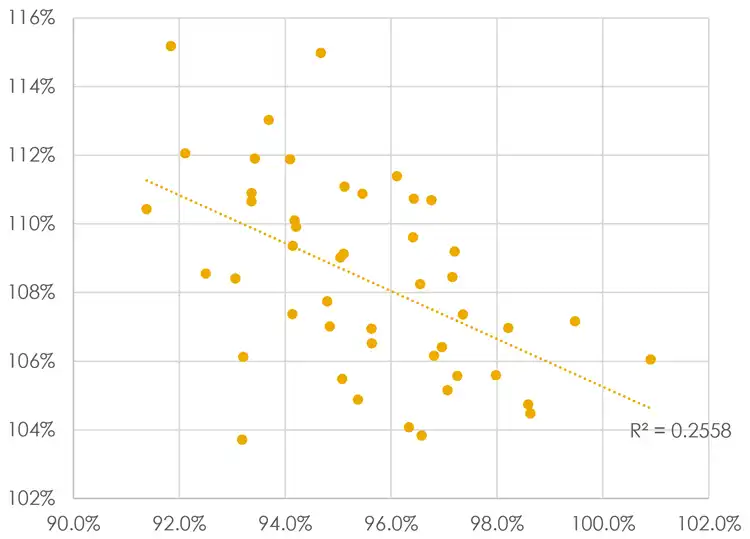

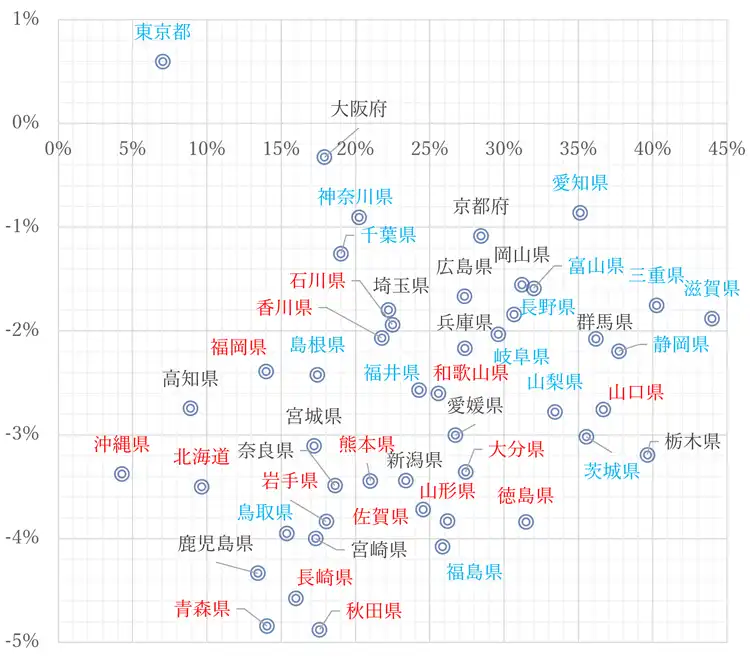

2014年から2024年にかけて、都道府県ごとの現金給与額の変化率と生産年齢人口比率(15~64歳)変化率を観察すると、両者には一定の負の関係が認められる(図表3)。

全体として、生産年齢人口比率が低下した地域ほど、賃金水準が上昇する傾向が見られる。これはすなわち、現役世代の働き手の減少による労働供給の逼迫が、賃上げ圧力として顕在化していることを示している(なお、現役世代を64歳以下とすることは現代の65歳以上の就業率を鑑みると必ずしも妥当性が高いわけではないが、65歳以上就業者の平均労働時間の相対的な短さを考えれば、やはり65歳を境として労働供給の構造には大きな差があり、労働市場を分析する際には峻別する必要性があると筆者は考える)。

この現象は、「景況の良さにより需要が強いから賃金が上がる」という通常の景気循環的な賃上げメカニズムとは異なるといえる。労働供給制約型の賃上げが地域において生じている可能性が高い。また高齢化が進むことで、医療・介護・公務サービス等のエッセンシャルワーク需要が増加し労働需要を押し上げていることによる需給逼迫メカニズムも存在しよう。

こうした人口動態による“必然としての賃上げ”の実態が顕在化しつつあると考える。

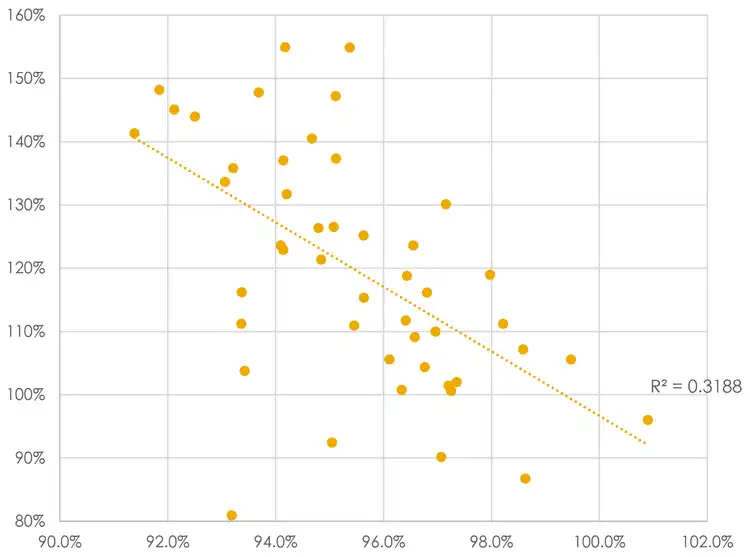

なお、図表4の通り、求人倍率の変化率との関係についても同様の傾向(生産年齢人口割合が低下した都道府県ほど、求人倍率が上昇)が見られる。

図表3 都道府県別 現金給与額変化率(縦軸)と生産年齢人口変化率(横軸)

(2014年→2024年)

出所:厚生労働省,賃金構造基本統計調査および総務省,人口推計より。決まって支給する現金給与額の変化率と15~64歳人口比率の変化率(各年10月1日時点)

図表4 都道府県別 有効求人倍率変化率(縦軸)と生産年齢人口変化率(横軸)

(2014年→2024年)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況および総務省,人口推計より。有効求人倍率(実数、各年12月時点、就業地)の変化率と15~64歳人口比率の変化率(各年10月1日時点)

人手不足と産業構造から見た都道府県の類型

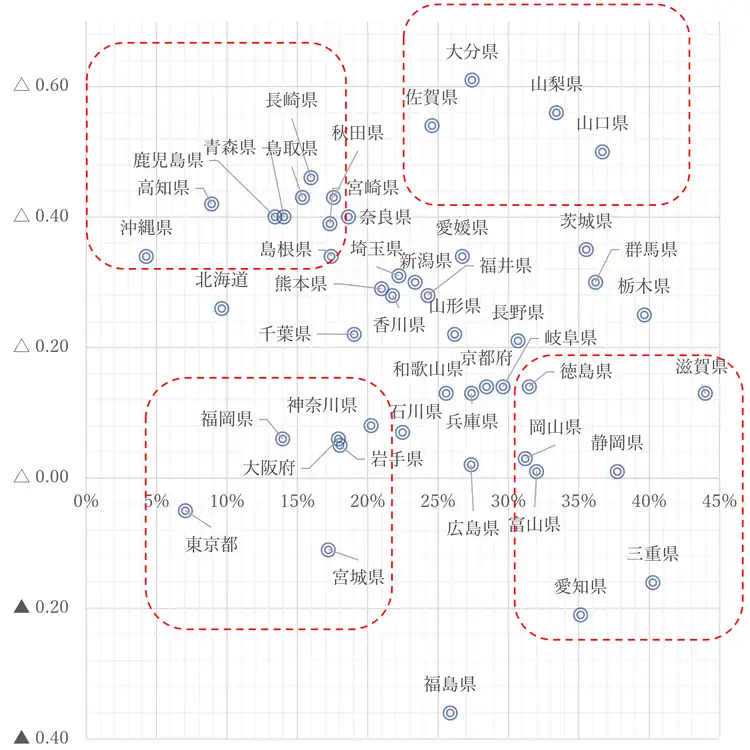

図表5は、都道府県別の「製造業GDP比率(横軸)」と「有効求人倍率の増減値(2014年→2024年、縦軸)」を図示したものである。これにより、日本の地域労働市場がいくつかのグループに分化しつつあることがわかる。

図表5 都道府県別 有効求人倍率の増減値(縦軸)と製造業GDP比率(横軸)

(2014年→2024年)

出所:厚生労働省,一般職業紹介状況および内閣府,県民経済計算より。有効求人倍率(実数、各年12月時点、就業地)の増減値と都道府県別経済活動別県内総生産の製造業割合(2021年度)

-

第1グループ(右上):製造業比率が高く、求人倍率も伸びている地域

例:山梨県、山口県、大分県、佐賀県

これらの地域では、製造業による外需獲得力に加え、高齢化による生活維持サービス需要も加わり(生産年齢人口比率低い:山梨県57.3%、山口県53.7%、大分県54.3%、佐賀県55.2%。全国平均59.6%)、労働需給が二重に逼迫している。製造業自体の賃上げ余力も相対的に大きく、今後最も賃金が上がりやすい地域と考えられる。

-

第2グループ(左上):製造業比率は低いが、求人倍率は大きく上昇

例:沖縄県、高知県、青森県、鹿児島県、長崎県など

急速に高齢化が進行している県が多く(65歳以上人口比率の増加率:沖縄県+27.8%、高知県+13.9%、青森県+23.2%、鹿児島県+19.6%、長崎県+19.5%。全国平均+12.7%)、エッセンシャルワークを中心に人手不足が深刻化している。賃上げは短期的には起こりやすいが、産業構造の特性上、中長期的には頭打ちとなる懸念がある。

-

第3グループ(左下):製造業比率・求人倍率の伸びがともに低い地域

例:東京都、大阪府、神奈川県、福岡県など

生産年齢人口比率が相対的に高く(東京都66.8%、福岡県59.0%、大阪府61.3%、神奈川県63.1%。全国平均59.6%)、労働供給が相対的に安定している大都市圏が該当する。需要の絶対量は多いものの、働き手が十分にいるために労働需給が逼迫しづらく、賃金が上がりにくい構造が続いている(なお、岩手県、宮城県などの東日本大震災被災県が含まれるが、2014年当時の復興需要による労働需要増があり、その後の求人倍率伸び率が抑制されたと考えられる)。

-

第4グループ(右下):製造業比率は高いが、求人倍率はあまり伸びていない地域

例:愛知県、静岡県、三重県、滋賀県など

製造業に支えられた産業構造で、かつ一定の生産年齢人口規模がある。人材供給に余力がある一方で、賃金の上昇は企業業績に依存する傾向があり、製造業の賃金競争力も高いことで相対的に賃金が上がりづらい。

また、図表6に生産年齢人口比率の変化と製造業GDP比率をとった各都道府県のマッピングを行い、2014年→2024年の賃金増加率上位と下位3分の1(各16地域)を着色した。赤文字は賃金増加率が高い地域、青文字は低い地域である。一部例外はあるが大きな傾向として、生産年齢人口の減少幅が大きく、製造業比率が低い都道府県(図表6左下)に賃金増加率が高い地域が固まっていることがわかる。他方でその逆の右上に低い地域が固まっている。

図表7には全都道府県の2014年→2024年の賃金変化率(現金給与額変化率)を示した。

図表6 生産年齢人口の増減値(縦軸)と製造業GDP比率(横軸)

赤文字:賃金増加率上位 青文字:賃金増加率下位

出所:総務省,人口推計および内閣府,県民経済計算より。15~64歳人口比率の増減値(各年10月1日時点)と都道府県別経済活動別県内総生産の製造業割合(2021年度)

図表7 都道府県別の現金給与額変化率(2014年→2024年)(緑ほど変化率高、赤ほど低)

出典:厚生労働省,賃金構造基本統計調査より。決まって支給する現金給与額の変化率(2014年→2024年、男女計)

注:緑色が濃いほど変化率が高く、赤色が濃いほど変化率が低い

今後に向けた視点

分析の結果見えてきたのは、産業構造や人口動態といった要素によって地域の賃金上昇率が左右されているという状況である。もちろん、背景には最低賃金引上げの影響も指摘できるだろう。カイツ指標(※2)が例えば青森県は極めて高く、福島県は極めて低いことが最低賃金引上げの賃金額への影響の高低に影響している。ただ、カイツ指標だけでは、一例を挙げればカイツ指標がほとんど同じ数値の長野県と長崎県の賃金増加率の大きな違いを説明することは困難であり(※3)、図表6のマッピングのような視点が、地域の労働市場を見るうえで必要となっていくだろう。

重要なのは、いずれにせよ、マクロに見れば日本で起こっている賃上げは、企業の投資や労働組合の交渉等の“努力”によるもの以上に、人口動態や産業構造といった“地域構造”に起因する「必然としての賃上げ」としての性格が顕在化しているということである。

「必然としての賃上げ」がもたらす最大のリスクは、「地域間の賃上げ率の差の固定化」である。働き手が十分にいる大都市部で賃金上昇が抑制的な傾向が今後も続けば、大都市部の現役世代、特に相対的に賃金水準が低い若年層の経済不安・生活不安(やそれに伴う少子化)が一層加速する可能性がある。賃金水準の上昇が生活維持サービス産業に集中することは、外需型で人材獲得も含めて国際競争に晒されている製造業や先端産業の人材確保が困難となり、地域・社会全体の外貨獲得の基盤を損なう恐れがある。

このような「必然としての賃上げ」に依存する構造から脱却するためには、さまざまな労働市場のメカニズムを再構築する必要がある。例えば、以下のような点が挙げられる。

第1に、内部労働市場の再構築である。小規模企業や非正規雇用中心の産業であっても、労働環境から育成・昇進のプロセスまでを可視化し、「働きやすさと報酬」が連動する仕組みを整備する必要がある。また、労働組合の力が及びづらい小規模企業における賃上げを、経営者の意志のみに依存しない仕組みづくりも必要になるだろう(「賃上げ110番」など(※4))。

第2に、外部労働市場の一層の活用である。ただ単に転職を促すのではなく、職を変える際に職業能力獲得と転職支援を組み合わせ、転職に際してさらにその地域で求められることになるスキルを獲得したうえで、収入を上げたキャリアチェンジを支えることだ。地域間の労働移動を支えるような、リモートワークや副業・兼業体制整備の支援も重要である。

問われるのは「賃金をどう決めるか」

地域で現在生じているのは、単なる賃金上昇率の差異ではなく、「なぜ賃金が上がっているのか」「それが持続可能なのか」という構造的な問いである。労働供給制約を起点とした生活維持サービスを中心とする賃上げは、裏を返せば、働き手の消耗と事業継続リスクの高まりを意味する。

一人ひとりの働きがどのように社会に支えられ、どのように価値化され、賃金の上昇につながるのか。30年間上がらなかった賃金が上がり始めた今、地域に根ざした労働市場をいかに構築し直すかが問われている。

(※1)https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/workshop/forum/menu91_100.html

(※2)最低賃金/募集賃金によって算出される指標。最低賃金が地域の賃金水準に比べてどの程度の水準にあるかを示す

(※3)ほか、福岡県と岡山県、岩手県と三重県など

(※4)国土交通省が2027年度の試験運用開始を検討している、建設業で働く労働者が適正な賃金を受け取っていないと感じた場合の通報制度など、賃金水準に見合った報酬を得ていないと感じた労働者が相談できる行政の窓口を、今後の打ち手のひとつとして総称したもの

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ