家族構成と働き方から見るつながりの実態。単身世帯の孤立を防ぐには

指摘される「つながり」の重要性

前回までのコラムで見てきたように、近年の日本では結婚を前提としない生き方が広がり、家族構成の多様化が進んでいる。それに伴い単身世帯の増加が指摘されているが、これは孤独や孤立のリスクを高める社会的課題としても捉えられている(※1)。

これまでの多くの研究が、個人の心身の健康やキャリアにおける挑戦には「人とのつながり」が重要であると指摘してきた。例えば、「弱い紐帯の強さ」を提唱したGranovetter(1973)は、家族や親しい友人のような強いつながりは相互の信頼感醸成や互恵関係を構築し、知人のような弱いつながりは個人へ新しい仕事につながる情報を提供したり別のコミュニティとの橋渡しをしたりすると示した。また、Kersten et al.(2024)は、つながりの多様性と接触頻度が生活満足度に影響することを明らかにした。

配偶者の有無は「つながり」の持ちやすさとどれくらい関わるのか

では実際に、配偶者の有無によって、人とのつながりにどのような違いがあるのか、またどのような要素が、単身者(以下、このコラムでは配偶者がいない人を単身者と呼ぶ)のつながり構築を促進するのだろうか。今回は個人にとってのセーフティネットといえる「体調を崩したときに頼れる人」と、仕事面での支援となる「これからの仕事やキャリアについて相談できる人」に注目する。「家族」と「働く」の状況別につながりの保有率にどのような差があるのか、どのような人でつながりを持ちやすいのか、そして、家族以外のつながりを社会としてどう強化できるかを考えていく。

なお、今回使用するデータは全て、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」の2025年のデータおよび、同年に行った追加調査の結果に基づいている。集計は30~59歳が対象である(※2)。「つながり」の保有状況は追加調査側で行い、各種のつながりについて、どのような関係性で保有しているのかを合計14項目(※3)から複数回答で選択する方式とした。

データが示す「つながり」の実態 ー 配偶者の有無で偏りが生じる

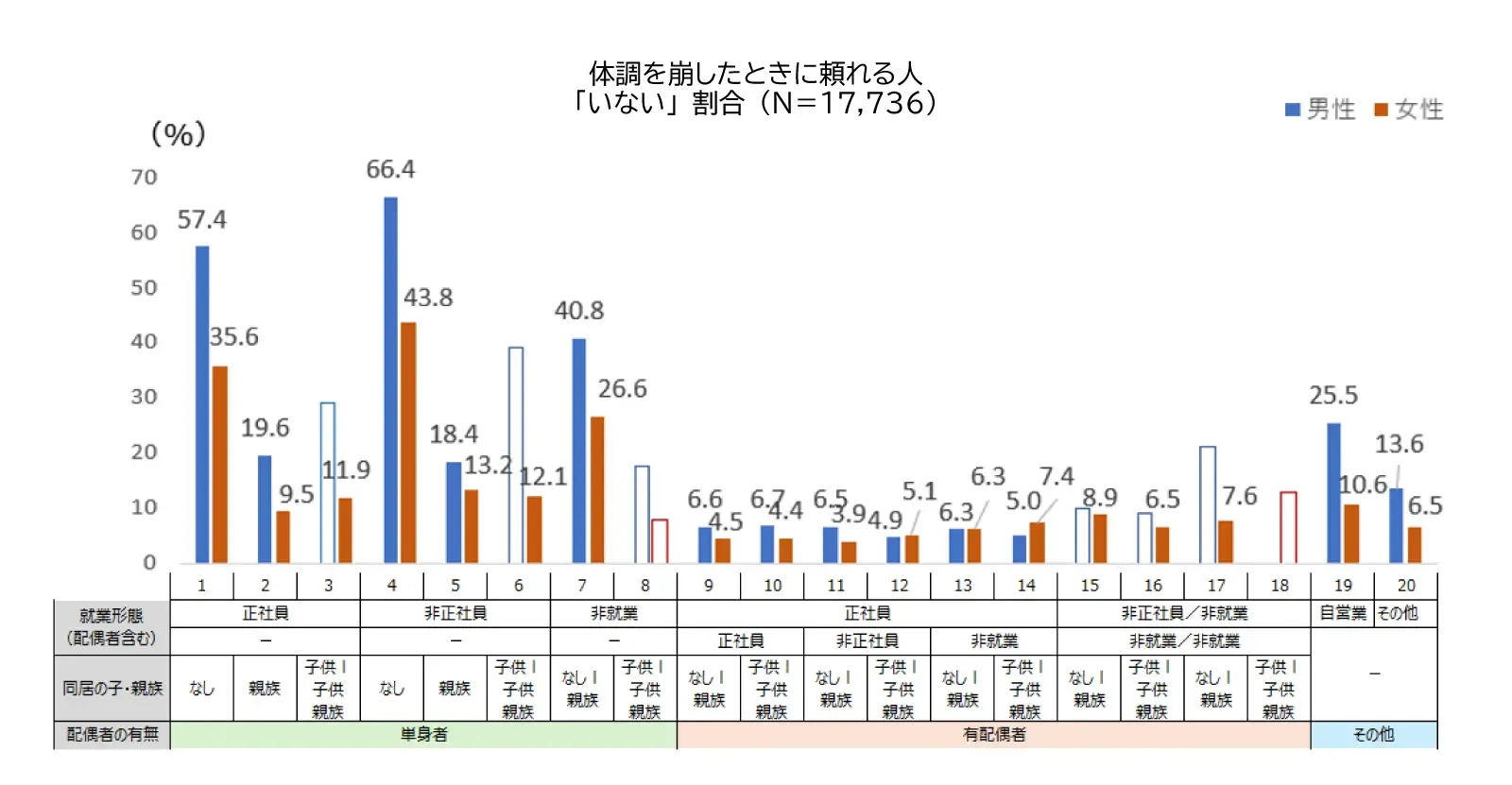

まず、家族構成と働き方が「つながり」の有無にどう影響するかを見ていこう。図表1は、「家族」と「働き方」を軸にした20類型(類型の詳細は「『家族』と『働き方』の現在地はどこにあるのか?」参照)ごとに、「体調を崩したときに頼れる人」が「いない」と回答した割合を男女別に示したものである。

全体として、男性かつ単身者で、頼れる人が「いない」割合が高い傾向が見られる。特に、同居の親族や子供がいない「単身非正社員(66.4%)」「単身正社員(57.4%)」の男性でその傾向が顕著である。

図表1 「体調を崩したときに頼れる人」がいない割合(家族×働き方20類型別、男女別)

※クリックで拡大します

出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。

注)白抜きの棒グラフは、サンプル数が100未満のため参考値。

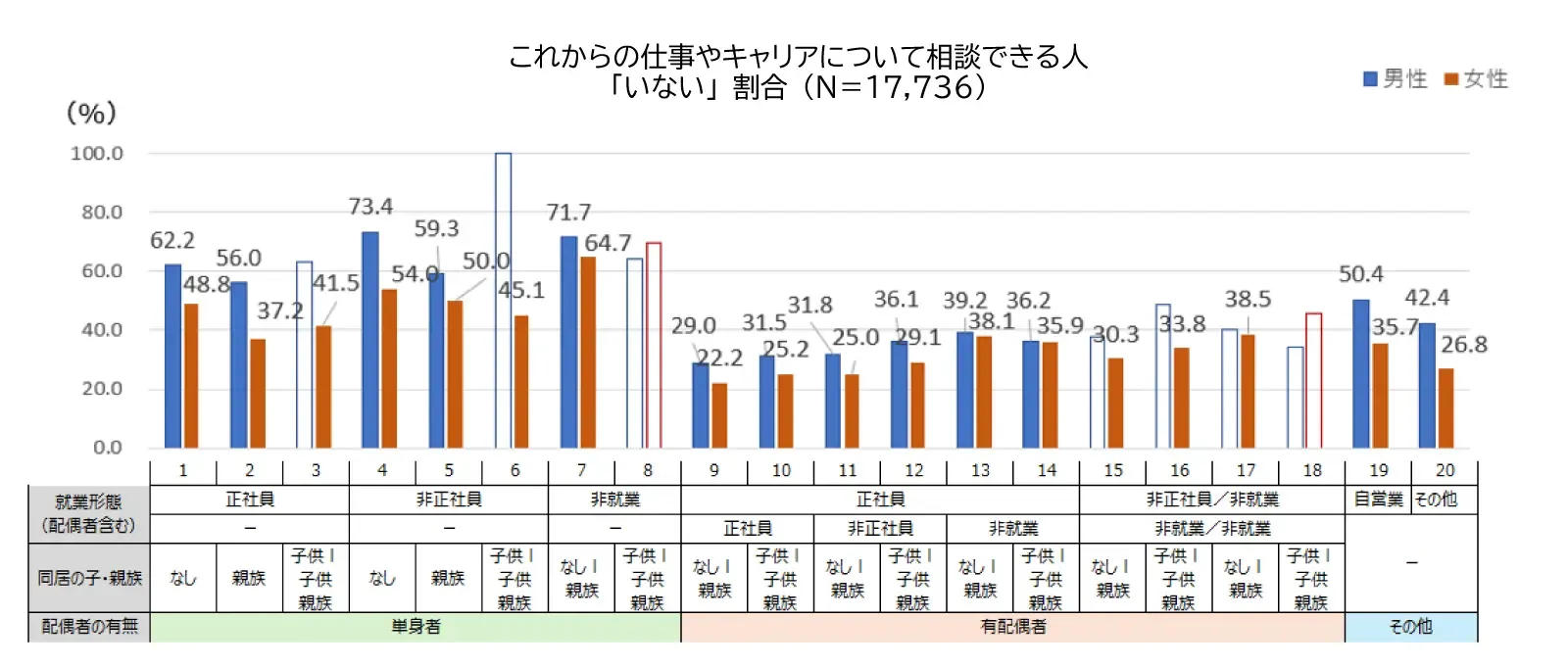

同様に、「これからの仕事やキャリアについて相談できる人」が「いない」と回答した割合を、男女別に確認した(図表2)。図表1と比較すると、仕事やキャリアについての相談相手を持たない人の割合は、どの類型でも共通して高いものの、単身者でより高い傾向が確認できる。

そのなかでも男性単身者では、単身非正社員で親族と同居しない人(73.4%)、単身非就業者で親族と同居する人(71.7%)、単身正社員で親族と同居しない人(62.2%)をはじめ、全ての類型で「いない」と回答した人が過半数を超えている。女性単身者では、単身非就業者で親族と同居する人(64.7%)単身非正社員で親族と同居しない人(54.0%)など「いない」と回答する人が過半数を超えるケースがあるものの、男性単身者と比べるとやや低い傾向がある。

これらのデータから示されるのは、性別、働き方、そして家族構成という本人の属性によって、得られる「つながり」に偏りが存在する可能性である。

もちろん、こらからの仕事やキャリアに関する相談相手が今すぐ必要な人はそう多くはないだろう。しかし、ソーシャル・サポートの研究によれば、重要なのはアドバイスの内容そのものではない。むしろ「相談相手がいる」と本人が認識しているだけで、ストレスの予防効果があることが示唆されている。「つながり」を健康に暮らすための資源の一つと捉えるならば、「家族」と「働く」の選択によって、その保有しやすさに大きな差があることは問題と言わざるを得ない。

図表2 「これからの仕事やキャリアについて相談できる人」がいない割合(家族×働き方20類型別)

※クリックで拡大します

出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。

注)白抜きの棒グラフは、サンプル数が100未満のため参考値。

頼れる人がいる人は、どのような属性や資源を持つのか

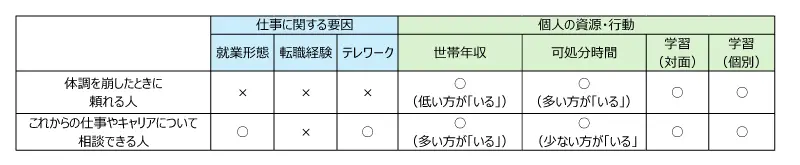

では、つながりを得ている男性単身者は、どのような状況にあるのだろうか。ここからは、このグループのなかでも、頼れる人や相談相手が「いる」人に共通する要素を見ていきたい。図表3は、仕事関連の要素や個人の資源・行動に関わる要因によって、つながりの有無に差があるかを検定した結果を整理したものである(※4)。差がある場合を〇、差がない場合を×と表示している。

図表3 男性単身者における「頼れる人」「相談相手」の有無と関連要因

出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」2025年追加調査。

注)各項目について、「いる」割合が5%水準で有意に高かった場合に〇。

まず、「体調を崩したときに頼れる人」の有無については、就業形態や転職経験、テレワークの有無といった仕事に関する要因による有意差は見られなかった。世帯年収や可処分時間といった個人資源も有意ではあるが影響は小さかった(※5)。それに対して、学習行動はより強い影響を示した。学校に通うなど対面型の学習を行った人では「頼れる人がいる」割合が71.3%と、行わなかった人(58.6%)と比べて有意に高かった。通信教育のような個別型の学習でも、同様に有意な差が認められた。

次に、「これからの仕事やキャリアについて相談できる人」について見ると、就業形態による違いが顕著だった。正社員では「いる」割合が40.6%、非正社員では35.0%と、雇用の安定性が相談相手の有無に影響している可能性がうかがえる。

テレワークの活用状況にも差が見られた。テレワーカーでは「相談相手がいる」割合が47.9%と、職場の方針でテレワークを活用できない人(36.9%)よりも有意に高かった。相談相手として最も多かったのは「職場や仕事の知人・友人」(25.9%)である。テレワーカーには情報通信業や事務職、技術職などが多く、非対面・非同期のやり取りに慣れている傾向がある。また、テレワーク環境では雑談が生じにくい分、意識的な連絡や積極的な関係構築が求められ、それが相談相手の存在につながっている可能性もある。

ここでも、世帯年収や可処分時間の影響は限定的であった(※6)。そして、学習行動の影響は強く、対面型学習を行った人では「相談できる人がいる」割合が61.7%と、非実施者(33.5%)と比べて大きな差があり、個別型学習でも統計的に差が見られた。

社会が担うべき「家族以外とのつながり」構築に向けた環境整備

このように、頼れる人や相談相手の有無は、家族構成や働き方によって差があるものの、所得や時間といった容易には変えられない資源の影響は限定的であった。一方で、個人の意思で始められる学習活動が、つながりを構築することとプラスの関係を持っていたことは注目される。

このような関係が見られる背景として、もともと頼れる人や相談できる人がいることで、背中を押されるなどして学習しやすくなるという影響ルートもありうる。しかし学習活動を通じて他者との関わりが形成されることを示したこれまでの先行研究(※7)を踏まえると、学習がその人のネットワークを広げ、交流の機会を増やしたり、よりオープンな価値観や態度を醸成したりして、つながりの形成に貢献している可能性も十分に考えられる。

そうであるならば、健康やキャリアについて気軽に相談できる場や機会を増やすことと同時に、個人に学ぶことの価値を伝えたり、実は学んでみたかったことに躊躇なく踏み出せるよう支援したりすることが孤立を防ぎ、つながりを持ちやすくする可能性がある。

一方で、このような「つながり」に関わる課題の解決を、個人の努力だけに帰結させることには慎重になる必要もある。仮に学習行動がキャリアや人生について考える機会を増やし、相談意欲を高める効果があるとしても、単身者が相談相手を持ちにくい構造が全て変わるとまではいえないためだ。

さらに言えば、今後はつながりを持つことの難度はこれまで以上に高まる可能性がある。若い世代では、きょうだいや子供がいない人も多く、頼れる親族のネットワークは年を重ねるにつれて縮小しやすい状況にある。つまり、現在は配偶者がいる人であっても、将来にわたって家族のセーフティネットが機能し続けるとは限らない。

その点を踏まえれば、社会における孤立の広がりを防ぐために、家族以外のつながりをいかに豊かに築くかが鍵となるだろう。そのための「一歩」を個人が踏み出せるよう、学生時代のつながりを維持・発展させる価値を伝えることや、社会人になってからのネットワーク形成の方法を分かりやすく伝えることにも意味がありそうだ。学びの場や地域活動、職場外の交流機会など、多様な接点を持てる活動と仕事を両立できる働き方の普及も重要だろう。その上で、豊かな人生を歩むための資源としての活動に個人が参加できるよう、情報提供などを通じた意欲の喚起が求められる。個人が主体的に行動を起こす勇気と、その一歩を社会全体で受け止め、支援する仕組みの両輪があって初めて、誰もが安心して頼れる、豊かで多様なつながりのネットワークを築いていくことができるだろう。

(※1)総務省「平成30年版情報通信白書」では、単独世帯の増加は、社会的孤立のリスクを高めると指摘されているほか、厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」においても、世帯規模の縮小化・単身世帯割合の増加、人口規模の小さい市区町村の増加などにより、家族や地域における支え合いの機能の低下が懸念されている。

(※2)総務省統計局「労働力調査」のデータをもとに、性別、年齢階層別、就業形態別、地域ブロック別、学歴別の割り付けを行い、割り付けは母集団を反映するように設計した上で、ウエイトバック集計を行っている。

(※3)選択肢は以下の12項目に加えて、「その他(具体的に)」「あてはまる人はいない」の全14項目。

配偶者・パートナー

自分の子ども

自分の親、きょうだい

配偶者・パートナーの親、きょうだい

それ以外の親族

子育て仲間

学生時代の知人・友人や教師

社会人以降の学びや自己啓発の知人・友人や教師

職場や仕事の知人・友人

地域や近所の知人・友人

スポーツや趣味の知人・友人

NPO、ボランティア活動の知人・友人

(※4)世帯年収と可処分時間については、頼れる人・相談相手が「いる」グループと「いない」グループの平均値のt検定を行った。その他の項目については、グループごとの「いる」割合のカイ 2 乗検定を行うことで、グループ間に有意差があるかどうかを検証した。具体的には以下のとおり。

就業形態(3グループ:正社員、非正社員、非就業)、転職経験(2グループ:有無)、テレワーク(2グループ:利用の有無)、学習行動(2グループ:した、しない)

(※5)t検定の結果、世帯年収に関する効果量はCohen's d = 0.072(95%信頼区間:0.006 ~ 0.138)、可処分時間はCohen's d = -0.072(95%信頼区間:-0.138 ~ -0.006)で、統計的には両者とも有意であるが、その差は非常に小さいことが示唆された。

(※6)t検定の結果、世帯年収に関する効果量はCohen's d = -0.158(95%信頼区間:-0.224 ~ -0.092)、可処分時間はCohen's d = 0.147(95%信頼区間:0.081 ~ 0.214)で、統計的には両者とも有意であるが、その差は非常に小さいことが示唆された。

(※7)例えば、成人学習が健康や社会関係に与える影響を取り上げたFeinstein et al.(2003)は、趣味等に関わる学習への参加が具体的な社会参加行動を促す効果があることや、学術認定コースへの参加はより民主的な価値観や態度を養成する効果があることを指摘している。またRuhose et al. (2019)は、成人教育、特に仕事関連の訓練が市民活動や文化活動の増加を促すこと、佐藤(2011)は、実務と関わりの薄い教養としての学習は家族と友人両方とのネットワーク形成を促進する可能性を示した。

引用文献

Feinstein, L., Hammond, C., Woods, L., Preston, J., & Bynner, J. (2003). The Contribution of Adult Learning to Health and Social Capital.

Granovetter, M. S.(1973). The Strength of Weak Ties

Kersten, P., Mund, M., & Neyer, F. J. (2024). Does Living Alone Mean Being Alone? Personal Networks of Solo-living Adults in Midlife.

Ruhose, J., Thomsen, S. L., & Weilage, I. (2019). The Benefits of Adult Learning: Work Related Training, Social Capital, and Earnings.

佐藤智子(2011)社会関係資本に対する成人学習機会の効果一教育は社会的ネットワークを促進するか?一

石川 ルチア

デンバー大学修士課程(国際異文化コミュニケーション学)修了後、NPO勤務などを経て2014年に入所、2018年11月より現職。主な調査テーマは欧米の採用プラクティスやHRテクノロジー、コンティンジェント労働力。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ