「家族」と「働き方」の選択に残される課題:子供を持つと広がる男女の収入ギャップ

「変わる『家族』と『働き方』の選択。この10年に起きたこととは」では、2010年代末頃より、「正社員同士の共働き」が増加基調にあること、その背景に、夫婦でしっかり働くことで経済的安定を図る戦略が現実的な選択肢として浮上していることを指摘した。

一方で、この10年のデータからは「家族」と「働き方」をめぐって、今なお残されている課題も見えてくる。その一つが、夫婦の働き方が同じであっても、子供の有無によって有配偶者の収入水準に違いがあること、さらに男女でその動きが異なることである。

同じ働き方同士の共働きでも、男性の方が賃金水準が高い

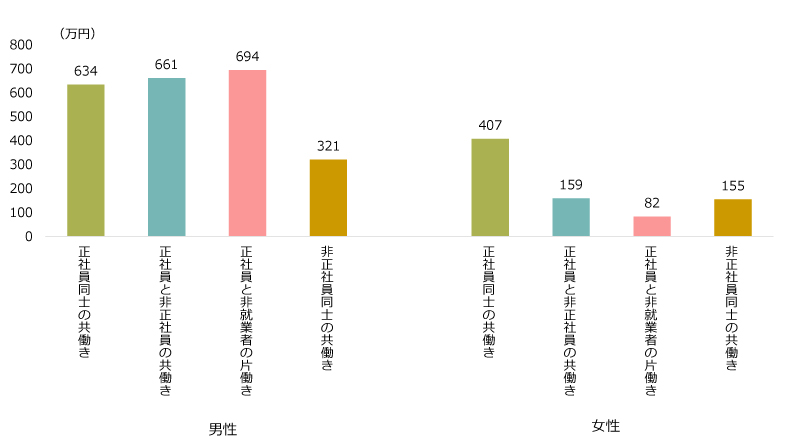

まずは、有配偶者の本人収入を、男女別に確認しよう。図表1は、「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」「正社員と非就業者の片働き」「非正社員同士の共働き」という夫婦の働き方別に、有配偶者の本人収入の平均値を見たものだ(2024年実績)。図表の左半分は男性、右半分は女性の平均値である。

このグラフにあるように、同じ夫婦の働き方、同じ雇用形態であっても、男女の本人年収には大きな差がある。例えば正社員同士の共働きでは、男性の本人年収は平均634万円であるのに対し、女性の本人年収は407万円にとどまる。また非正社員同士の共働きで見ても、男性の本人収入は平均321万円であるのに対し、女性では平均155万円である。正社員と非正社員の共働き、正社員と非就業者の片働きは、男性が正社員の場合が多く、女性が非正社員や非就業者である場合が多いために、差がより大きくなっている。

図表1 有配偶者の本人年収の平均値(2024年)

(夫婦の働き方別/同居の子の有無計/男女別)

(注)2024年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」

男性は同居の子がいる場合に平均年収が高くなり、女性は低くなる

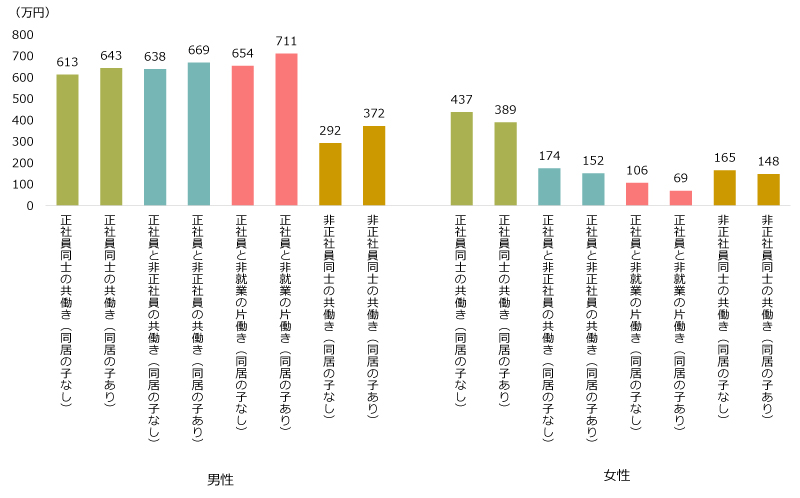

次に、夫婦の働き方に加えて、同居の子の有無も考慮して、男女別に本人年収の平均値(2024年実績)を見たものが図表2である。同じ働き方同士で比べると、男性では同居の子がいる場合に本人年収の平均値が高くなる傾向があるのに対し、女性では同居の子がいる場合に平均年収が低くなる傾向が見られる。特に、正社員と非就業者の片働きの男性では、子供の有無による年収差が大きい。

図表2 有配偶者の本人年収の平均値(夫婦の働き方別/同居の子の有無別/男女別)

(注)2024年のクロスセクションウェイトを用いたウェイトバック集計。

(出所)リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」

父親プレミアム、母親ペナルティ

このように男性で子供がいる場合に収入が高くなる現象は「父親プレミアム」と呼ばれる。また、女性で子供を持つと賃金が低下する現象は「母親ペナルティ」と呼ばれる。米国を中心に、この現象の背後に何があるのかを解明しようとする研究が、非常に多く積み上げられている。

父親プレミアム、母親ペナルティの背景として指摘されることの一つが、セレクションの問題や観察できない個人の属性による影響だ。例えば男性で、もともと収入が多いほど結婚・出産に至りやすいという関係がある場合、子供の有無により年収を比較すると「子供がいる男性で、平均賃金がより高い」という結果になりやすい。もしこれだけが要因なら、父親になったことが男性の賃金に与える影響は考慮する必要がなくなる。

また、仮に女性で昇進志向が強い女性ほど賃金の高い職を選び、出産を先延ばしにするといった傾向があれば、やはり「子供がいる女性ほど賃金が低い」ように見えるが、これも子供が生まれたことによる母親の賃金への影響とは異なる。

父親も母親も、子供を持つことでキャリアの選択に制約を受けている

これに対し、上記に挙げたような要因だけでは「母親ペナルティ」「父親プレミアム」を説明しきれないという指摘も少なからず存在する。特に女性については、出産した女性が就業を中断したり、労働時間を抑制したりする結果として人的資本形成が妨げられ、賃金が低下するという指摘や、仕事と家庭の両立ストレスや疲労から生産性が低下するという指摘、女性が賃金よりも育児との両立しやすさを優先して仕事を選択するために賃金が低くなるという指摘、雇用主が子供を持つ女性にステレオタイプを持ち、その生産性を低く評価することで賃金が低くなるという指摘がある。

一方、父親プレミアムの背景としては、父親になったことで新たな自己像や家族を養う責任感が生まれ、労働時間を拡大したりスキルを習得したりする結果として生産性が高まり、賃金も上昇するという指摘があるほか、子供を持つことが社会的な安定や成熟のシグナルとして経営者などにポジティブに評価されることで賃金が上昇する可能性も指摘されている。

父親プレミアムは男性にとって恩恵なのか

このように見ていくと、子供を持つことで男性は恩恵を受けるばかりにも見えるが、今日の社会では、必ずしもそうとは限らない。例えば家族との時間を大切にしたいと考える男性にとって、家族を養う責任から労働時間を増やさざるを得ないことは、本来の希望と実態の差の広がりを意味するだろう。

家族を養うという役割を自任することで、キャリアの選択が狭まる可能性もある。バース大学のリン・プリンス・クック教授らによる研究では、家族を養う義務を抱えている父親は自発的な転職をしにくくなることが指摘されている。この背景として経済的義務を抱える父親がリスクに消極的になることや、時間的・地理的制約が生じることが示唆されているが(※1)、これも特定の役割を期待されることにより、個人の希望が後回しになる可能性を示していると言えるだろう。

根強く残る状況に向き合う

現時点では、同居の子がいる場合に有配偶女性の平均収入が低くなり、有配偶男性の平均収入がより高くなる背景として、どこまでがセレクションの問題や観察できない個人属性の影響なのか、どこからが子供を持つことで男女の意識や行動が変わったり、雇用主からの評価が変化したりしたことによる影響なのかを判別することは難しい。

ただ確実にいえるのは、日本では、「正社員同士の共働き」「正社員と非正社員の共働き」など夫婦の働き方にかかわらず、子供がいる場合に男女の賃金差が大きくなりやすい構造がしっかりと残っているということである。

子供を持つと仕事の負荷を高めたり、自由な就業先の選択が難しくなる。あるいは、育児のために仕事の負荷を下げたり、より軽易な仕事を選択する必要が高まる。そうした状況があれば、若い世代が家族を持つことのハードルは必要以上に高まりかねない。子どもを持つか持たないかに関わらず、本人の希望に応じた収入やキャリアを実現しやすい社会を実現することが、経済や社会の持続可能性を高める上でも重要だろう。

(※1)Cooke, L. P., & Fuller, S. (2018). Class Differences in Establishment Pathways to Fatherhood Wage Premiums. Journal of Marriage and Family, 80(3), pp.737–751

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる政策調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ